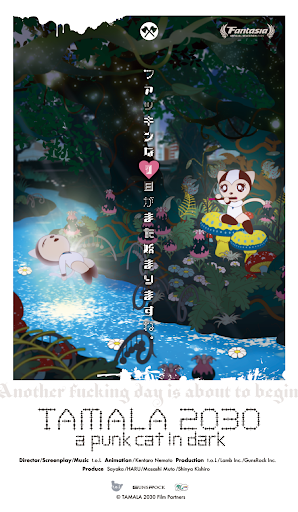

Plus de 20 ans après Tamala 2010: A Punk Cat in Space (mais aussi après son passage dans un étrange festival encore adolescent !), le duo d’artistes T.o.L revient avec un second opus toujours plus radical, plus fou et singulier.

Dans le Tokyo félin dystopique de 2030, Tamala, chatte très mignonne, coquette et capricieuse, se retrouve impliquée par hasard dans l’enquête de son ami détective Michelangelo. Leurs recherches autour de sept chats disparus au même moment les conduisent vers des sentiers mystiques aux conséquences cosmiques et apocalyptiques !

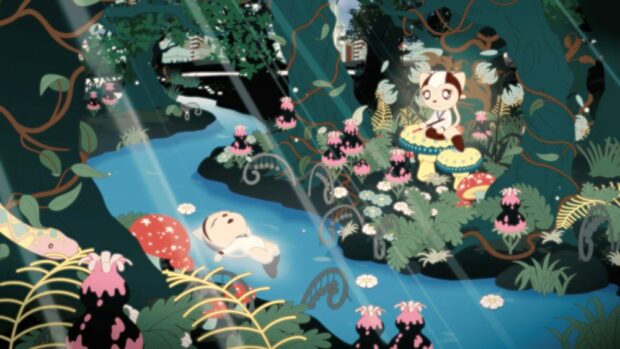

Lorsque T.o.L annonce sortir Tamala 2030: A Punk Cat in Dark près de 25 ans après le premier film et avec une durée conséquente par rapport à son prédécesseur (2h10 contre 1h27), les projets inaboutis de trilogie ne peuvent que refaire surface. Mais fidèle au tour de force du premier opus, le film ne se dirige pas là où on l’attend : plus qu’une suite, il est en même temps une réécriture du précédent. Les événements antérieurs ne sont pas reniés, mais ils n’ont pas une causalité (du moins directe et conventionnelle) sur l’intrigue de cette nouvelle mouture. De toute façon, Tamala 2010 n’était pas foncièrement une œuvre narrative, il s’agissait surtout d’un road-trip mystique où Tamala tentait de rejoindre sa planète d’origine, Orion, et qui laissait avant tout au spectateur le plaisir de découvrir l’univers si particulier et détraqué de Tamala, sorte de miroir déformé de la réalité avec une très grosse dose de mythologie épique et occulte. Ce nouveau long-métrage emprunte donc un chemin radicalement inverse dans sa conception narrative. Le duo délaisse le road-trip déambulatoire pour emprunter le chemin du thriller politique qui use de la ligne rouge – une enquête à propos de disparitions mystérieuses et liées à un complot mondial – pour guider son spectateur. Et non contents d’emprunter une voie beaucoup plus affirmée narrativement, les cinéastes s’amusent aussi à clarifier de nombreux points à propos leur univers tout en offrant plusieurs clés pour appréhender la mythologie du projet. Quand tout était incertain et laissé à la discrétion du spectateur dans le premier film, Tamala 2030 explique en détail et n’en laisse pas une miette, parfois jusqu’à l’indigestion. Plus le film avance, plus il nous noie sous des précisions et des couches de complexité narrative, le scénario tenant à ce qu’aucune question formulée par un personnage ne soit laissée sans réponse. L’expérience de spectateur n’en n’est pourtant pas plus facilitée ni forcément différente : on passe du manque de réponses à la surabondance d’informations qui, nous noyant sous un flot narratif interrompu, ne nous permet pas véritablement de les rendre intelligibles. La finalité du geste du duo de cinéastes n’en n’est donc pas moins réaffirmée dans ce nouveau film : perdre le spectateur dans le délire mystico-mythologique de Tamala et lui permettre de s’adonner pleinement aux capacités délirantes du cinéma.

Le délire est véritablement la clé de voûte qui permet d’appréhender l’univers et le geste des deux cinéastes. C’est pourquoi cette construction narrative volontairement déplaisante et déroutante fonctionne : elle n’est pas là pour nous raconter une histoire claire et compréhensive, elle est là pour nous faire ressentir la fièvre délirante du paranoïaque complotiste qui, à force de ressasser sa folie, porte un discours totalement décousu et fou mais entièrement cohérent et où tout fait sens. La mythologie de Tamala se déploie parfaitement dans un tel système narratif. Depuis le premier long-métrage, on pourrait inscrire la démarche du duo comme étant lynchéenne – loin de son usage critique excessif qui, dès qu’un film est abscons et légèrement onirique ne peut s’empêcher de faire référence au cinéaste américain, mais plutôt dans son rapport à l’importance du signe dans un film. Comme chez Lynch, dans Tamala tout est signe et tout renvoie vers quelque chose d’autre, quelque chose qui veut dire quelque chose. Le spectateur ne peut pas tout décoder et tout comprendre. En revanche, il se doit de chercher ces signes et, possiblement, de faire sens avec. Nous ne sommes pas dans un dispositif de contemplation pure, mais dans une position active de décodage : face au délirant il faut se mettre à délirer avec lui afin de le comprendre.

Mais dans son rapport aussi ambigu au signe et à la mythologie, Tamala 2030 s’inscrit de manière très anachronique dans une lignée de l’animation aujourd’hui assez discrète, celle d’Evangelion, de Serial Experiments Lain, de Paranoia Agent, de Ghost in the Shell… celle qui faisait du signe et du symbole une fin en soit, parfois aux dépens de son propre scénario, mais toujours avec une mythologie gigantesque pour soutenir les fondements de son univers. Dernièrement, Evangelion 3.0 + 1.0 se terminait en apothéose en montrant les faiblesses d’un tel rapport esthétique. Dans ce film, Anno Hideaki laisse son équipe expérimenter sous l’égide de ses délires mais où la finalité se dirige souvent vers des digressions presque cyniques sur la « génération otaku » d’Azuma Hiroki dont Evangelion est à la fois la cible et la matrice. Mais il terminait tout de même son film de manière ouvertement optimiste, en appelant cependant à faire définitivement un trait sur cette époque ainsi que ce rapport si particulier aux œuvres. Tamala 2030, toujours punk, vient réaffirmer le pouvoir du délirant et du renfermement sur soi en osant, lui aussi, la conclusion optimiste. Mais sa conclusion est marquée par le chaos et en opposition franche à la clôture de la nouvelle saga Evangelion. Quand Shinji rentre dans la vie active et s’épanouit heureux, en couple, dans la normativité la plus radicale et dans une happy end aux accents cauchemardesques pour tous les marginaux ayant grandi avec cette série, Tamala, elle, se révolte entièrement contre l’univers et ses dieux, son fonctionnement cyclique, et brise définitivement ce cycle en embrassant le chaos et en aspirant à un nouveau modèle de société. T.o.L ne choisit donc pas l’intégration à la manière d’Anno et de Shiji, mais la désintégration. La mythologie construite n’ayant donc servi qu’à sa destruction, réinscrivant radicalement Tamala 2030 dans cette lignée dépassée de l’animation japonaise, mais l’inscrivant aussi dans une lignée similaire et qui, elle, subsiste encore dans le bastion du jeu vidéo japonais : celle entre autres de Shin Megami Tensei, de la trilogie des Dark Souls et de leur successeur spirituel Elden Ring, celle qui appelle toujours à la fin de tout dans l’espoir d’un nouveau meilleur. T.o.L s’inscrit donc toujours dans une démarche profondément punk, mais aussi profondément « otaku ».

Tamala 2030: A Punk Cat in Dark est donc le digne successeur de Tamala 2010. Plutôt que de faire une bête suite d’un projet vieux de 20 ans, T.o.L opte pour la réécriture partielle et, finalement, l’ouverture à un nouveau public. Nul besoin d’avoir vu le premier film : l’expérience n’en sera pas moins déroutante car elle doit être déroutante pour être fonctionnelle. Nul besoin de comprendre les tenants et les aboutissants scénaristiques du complot mondial, de pourquoi Catty & Co. n’est plus grand maître de l’univers et de la différence fondamentale théologique entre Tamala et Tatla (un spectateur peut-il vraiment les comprendre profondément sans les altérer ?) : l’expérience est avant tout sensorielle avant d’être intelligible et surtout intérieure. Tamala 2030 fonctionne sur le mode du délire. Mais aussi sur le mode du paradoxe puisque, en s’actualisant, T.o.L se permet surtout d’être effrontément anachronique en optant pour cette esthétique labyrinthique faisant la part belle à l’individualisme le plus radical et frôlant le solipsisme. Esthétique propre aux œuvres japonaises du début années 2000s et de la fin des années 1990 – dont le duo était aussi l’un des représentants les plus talentueux de cette époque. Et plutôt que de décider de passer à autre chose, le duo décide d’amener leur geste esthétique encore un cran au-dessus. Le geste est d’une naïveté désarmante, mais d’une puissance cinématographique toujours aussi inégalable.

Thibaut Das Neves

Tamala 2030: A Punk Cat in Dark de T.o.L. Japon. 2025. Projeté à L’Étrange Festival 2025.

Suivre

Suivre