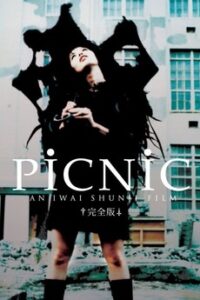

La Maison de la Culture du Japon à Paris consacre une rétrospective à Iwai Shunji, réalisateur japonais majeur des trente dernières années et influence cruciale dans la pop-culture asiatique. Retour sur Picnic, l’une des plus poignantes et inclassables œuvres du réalisateur.

Deux fous, Satoru et Tsumuji, décident de grimper sur le mur de l’asile pour voir le monde extérieur, sans pour autant s’échapper. La jeune Coco, que ses parents viennent tout juste de faire interner, les suit et décide d’aller voir plus loin. Tous trois décident ainsi de parcourir le monde, toujours juchés sur un mur.

Il est souvent question pour les personnages d’Iwai Shunji de se reconnecter au monde qui les entoure afin de s’épanouir pleinement. La raison de leur isolement peut être le deuil comme dans Love Letter (1995), l’absence de famille pour Swallowtail Butterfly (1996) ou encore l’obsession amoureuse sur April Story (1998). Le cheminement consiste donc à combler ses manques affectifs en réintégrant son univers ambiant, bref en acceptant d’être vivant. Il en va de même dans Picnic, deuxième réalisation pour le cinéma d’Iwai, où les barrières seront plus difficiles à surmonter car mentales.

La jeune Coco (Chara) est internée dans un asile par ses parents, et va s’y lier d’amitié avec deux autres malades, Tsumuji (Asano Tadanobu) et Satoru (Hashizume Koichi). Dès l’intro et cette voiture traversant une rue déserte pour déposer Coco à sa sinistre destination, le monde extérieur apparait comme « autre » aux personnages. Leurs troubles mentaux se manifestent sous forme cauchemardesque, explicite et graphique pour Tsumuji, plus subtile dans la caractérisation enfantine et égoïste de Coco, et dévoilent ainsi un passif particulièrement glauque dans lequel plane le meurtre et la pédophilie. Les héros sont autant une menace pour extérieur qu’ils ne le sont pour eux-même, les traitements brutaux de l’asile étant à la fois une punition et une logique répressive habituelle dont ils ne ressentent pas le besoin de se défendre réellement. Malgré quelques situations et personnages extravagants (la doctoresse poursuivant Tsujumi de ses assiduités), ce n’est clairement pas la description de l’asile qui intéresse Iwai. Les entraves que s’imposent d’eux-même les héros sont bien suffisants.

L’extérieur est donc un lieu qu’on observe de loin, ou plutôt de haut avec cette rambarde de murs sur laquelle déambulent Coco et ses amis. C’est à la fois suffisamment proche pour regarder la vie suivre son cours, mais assez loin pour ne pas avoir à y participer. Leurs instincts morbides leur font même interpréter le contenu d’une bible que leur a offert un prêtre bienveillant dont ils ont approché l’église. Leur vision étriquée résume ce vaste monde à leur personne (Dieu c’est papa et maman…) et le message religieux à sa dimension punitive et apocalyptique, la fin du monde étant la seule issue possible à leur mal-être. La noirceur du fond n’a d’égale que la beauté de la forme, le point de vue enfantin et torturé des personnages faisant de cette traversée une odyssée ludique mais vouée à l’échec. La métaphore du mur signifie donc cet impossible retour à la vie, les voyant traverser d’amples paysages, peuplés comme déserts, sans s’y mêler. Les rares fois durant lesquelles ils consentent à en descendre, il n’y a qu’horreur à leur offrir (la main trouvée dans une poubelle), et la cocasse scène où un policier échoue à les stopper en équilibre explicite ainsi à quel point ils sont « perchés » et impossible à rattraper, à raccrocher à une possible normalité.

La bande-originale et son leitmotiv de piano constitue un contrepoint à l’enjouement infantile et maladif des fuyards. Iwai laisse pourtant entrevoir une possible rédemption par le rapprochement amoureux de Tsumuji et Coco, et l’aveu qu’ils se font de leurs « crimes » respectifs. Mais c’est précisément loin de ce monde et de ces gens qu’ils fuient, face à la simple beauté d’un coucher de soleil, que la vacuité de leur existence apparait comme la plus crue pour eux. Le final est aussi radical que poétique avec une composition de plan macabre et angélique. Les chemins sinueux mènent d’habitude à une rédemption incertaine chez Iwai. Ici, la déchéance est inéluctable. Pas le film le plus facile d’accès de son auteur, mais assurément l’un des plus intéressants.

Justin Kwedi.

Picnic d’Iwai Shunji. Japon. 1996. Projeté à la Maison de la Culture du Japon à Paris.

Suivre

Suivre