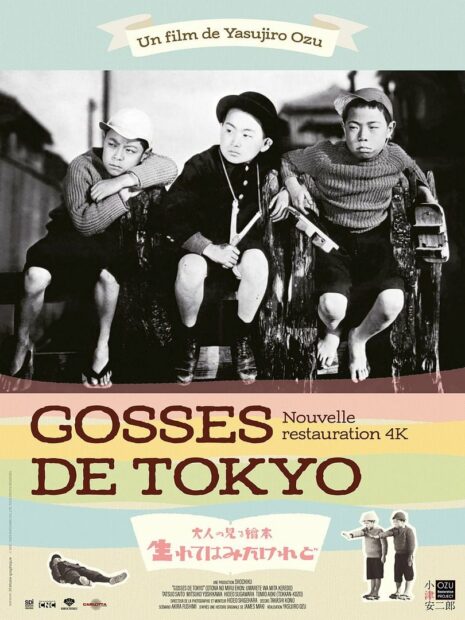

Depuis 2023, année qui célébra les 120 ans d’Ozu Yasujiro, une grande partie de sa filmographie a connu les honneurs d’une réédition, que ce soit sur grand écran avec des rétrospectives ou via le support physique avec des coffrets incontournables, et ce toujours grâce à l’éditeur Carlotta Films. Et en ce début d’année, c’est le film Gosses de Tokyo qui a les honneurs d’une ressortie, dans une copie restaurée magnifique. Soit une belle occasion de se replonger dans cette comédie douce-amère.

Keiji et Ryoichi sont deux enfants qui vivent avec leurs parents dans la banlieue de Tokyo. Entre chamailleries fraternelles et 400 coups à l’école, les deux gosses commencent à se lasser des cours et décident de faire l’école buissonnière. Leur professeur principal en avertit leur père qui les réprimande copieusement. Mais son autorité va être mise à mal lorsque les deux enfants découvrent que leur père adopte une attitude très soumise face à son employeur.

Lorsque sort Gosses de Tokyo en 1932, Ozu Yasujiro a déjà réalisé près de 23 films, et celui-ci vient clôturer la partie muette de sa filmographie. Une période au cours de laquelle le réalisateur aura autant œuvré dans le drame, la comédie ou bien encore le film noir, souvent très influencé par le cinéma hollywoodien et européen qu’il regarde et analyse, tout cinéphile averti qu’il est. Gosses de Tokyo va finalement se situer au croisement de plusieurs genres, à savoir la comédie, le drame et la critique sociale, mais avec beaucoup d’humour et de tendresse, un habile mélange dont seul Ozu a le secret.

Gosses de Tokyo est avant tout un film filmé à hauteur d’enfants, un récit qui débute d’ailleurs comme une petite chronique sociale au sein de laquelle Ozu va suivre les mésaventures des deux frères. Issus d’un foyer modeste qu’ils partagent avec des parents aimants, ils n’en sont pas moins turbulents et ont une aversion pour l’école et ce qu’elle représente en matière d’autorité. Leur quotidien est fait de leçons, de devoirs et de divers affrontements gentillets avec une bande d’enfants avec qui ils vont finir par sympathiser. Le tout au rythme des trains qui passent, sur fond de banlieues tokyoïtes en plein essor. Ozu porte un regard touchant et amusé sur une troupe de gamins qui semble s’être créée une mini-société avec ses propres codes et sa propre hiérarchie. Un monde qui, s’il semble assez naïf et enfantin de prime abord, ressemble beaucoup à une version idéalisée du monde des adultes, où pour être accepté au sein d’un groupe, il faudra faire ses preuves et oser s’affirmer, sous peine de littéralement rester sur le bord de la route et être exclu du groupe, comme en fera l’amère expérience le chef du petit gang. Mais la bulle d’innocence vole vite en éclat lorsque les adultes s’en mêlent et viennent rappeler aux enfants leurs obligations et devoirs. Le retour à la réalité prend ici la forme d’un dialogue entre le père de famille et le professeur qui vient dénoncer les enfants après leur fuite loin de l’école. Dès lors, la naïveté et l’inconséquence de l’enfance commencent à se fissurer pour laisser place à l’incompréhension, les doutes et l’impossible communication entre un père et ses enfants. En effet, le père sermonne ses garçons en leur expliquant qu’un enfant qui apprend et fait ce qu’on lui demande, c’est un futur adulte responsable et important, qui se respecte et que l’on respecte. Un argument que les deux fils ont beaucoup de mal à accepter, ayant assisté à une scène embarrassante durant laquelle leur père se ridiculise devant son patron.

Les rires et les instants de légèreté des débuts laissent alors place à une ambiance plus sérieuse et conflictuelle, où deux façons de penser vont s’affronter, chacun ayant de solides arguments à avancer. Ozu se pose en juge de touche et observe avec malice et justesse les échanges père-fils, sans pour autant prendre parti à un quelconque instant.

Par la suite, dans sa filmographie Ozu Yasujiro a de nombreuses fois mis en scène des conflits familiaux et intergénérationnels, dans ses situations où les anciens et les parents essayaient de comprendre ou de se faire comprendre par leurs cadets ou leurs enfants, pour au final trouver un terrain d’entente où tout le monde finissait par trouver plus ou moins satisfaction. Dans Gosses de Tokyo, ce schéma conflictuel est déjà bien présent, mais Ozu développe en parallèle un propos plus social et moral, une piste de réflexion illustrée par ce qui fâche les enfants et pousse le père dans ses derniers retranchements. Comment un adulte peut-il prétendre pouvoir parler de respect, de fierté et de dignité, et par là même réprimander ceux qui manquent à leurs devoir civique et scolaire, alors qu’il est clairement montré comme soumis et effacé face à un autre homme ? C’est tout du moins la question que posent les deux enfants à leur père qui peine à trouver une réponse convenable. Les deux enfants ont un chemin de réflexion à la fois terriblement enfantin et logique, un système de hiérarchie qu’ils appliquent à leurs jeux en groupes, petit microcosme où le plus fort (ou le plus malin) devient chef. Il leur est donc impossible d’accepter et de comprendre comment l’homme devant eux, le père, figure d’autorité par essence, en soit réduit à faire le bouffon devant son patron un homme montré comme un individu goguenard et pas très futé. Et c’est dans ces séquences d’échanges et d’argumentation que le ton du film bascule de la comédie au drame social doux-amer, avec une mise au point du père qui va expliquer une fois pour toutes à ses enfants comment fonctionne le monde des adultes et que le raisonnement enfantin et naïf est incompatible avec une vie en société. Tout n’est ici finalement que question de sacrifice, prise sur soi et priorité de la famille sur la réussite sociale. En un sens, les enfants ont raison lorsque ceux-ci affirment que leur père est plus intelligent et sont bien naturellement choqués que celui-ci ne soit pas le patron de son chef. Cet état de fait ne convient pas à leur vision simplifiée du monde. Mais ne vaut-il pas mieux avoir une vie modeste et un foyer aimant où les enfants sont élevés dans le respect de l’autre, quitte à se sacrifier professionnellement et socialement, plutôt qu’une existence comme celle du supérieur hiérarchique, où l’on se divertit en riant des autres en les humiliant ?

Contre toute attente, Ozu ne répond pas clairement à la question et revient sur des terrains qu’on lui connaît, la comédie tendre, bienveillante et pleine d’affection pour ses personnages. Car dans un ultime geste de provocation et de bravoure infantile, les deux bambins entament une grève de la faim tant que leur père ne se sera pas clairement expliqué. On remarquera au passage que ce revirement narratif préfigure un des films suivant du réalisateur, Bonjour, tourné en 1959, et dans lequel deux gamins entament également une grève de la faim car leurs parents refusent d’acheter une télévision. Mais chez Ozu le conflit père-fils ne dure jamais, et si les rejetons n’auront sans doute jamais de réponse claire à leur question, les deux camps finissent, au détour d’une scène pleine de malice et de tendresse, par se retrouver. Les enfants finissent par respecter à nouveau l’adulte de la maison qui leur a inculqué le concept d’altruisme et de sacrifice de soi pour le bien-être des êtres chers, et le père aura découvert une force de caractère et de lucidité cachée derrière des élans de naïveté on ne peut plus légitimes.

La ressortie en version restaurée de Gosses de Tokyo est donc un merveilleux cadeau en ce début d’année, proposé dans une copie magnifique et, film muet oblige, accompagné d’une toute nouvelle bande-son composée par Ed Hughes. Une partition qui pourra déstabiliser les habitués du cinéma d’Ozu avec ses bandes originales mélancoliques et plus mélodieuses, remplacées ici par des tonalités plus modernes, mais qui s’accordent plutôt bien avec les mésaventures des enfants et leurs parents.

Romain Leclercq.

Gosses de Tokyo d’Ozu Yazujiro. Japon. 1932. En salles le 08/01/2025

Suivre

Suivre