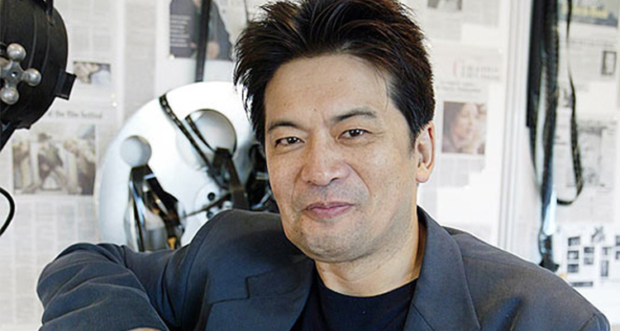

A l’occasion de la rétrospective que consacre La Maison de la Culture du Japon à Paris (MCJP) au cinéaste Morita Yoshimitsu, nous nous sommes entretenu avec sa productrice et épouse Misawa Kazuko. Une occasion de plus de connaître plus en profondeur l’œuvre du réalisateur.

Quelle est aujourd’hui la place de Morita Yoshimitsu auprès du grand public et de la critique japonaise ? Est-ce un réalisateur dont la notoriété (à la manière d’un Richard Fleischer dans le cinéma occidental) tient avant tout à la popularité de ses films ou alors est-il clairement identifié par le public qui pouvait se déplacer sur son nom ?

Morita Yoshimitsu est décédé en 2011, il y a plus de 10 ans. Durant sa période d’activité, je peux dire qu’il était le cinéaste le plus connu au Japon. Pour vous situer, la nouvelle de sa mort a été largement relayée par la NHK et a fait la une de tous les journaux. Ce n’était pas forcément le cas de tous les cinéastes de l’époque. Cela dit, vu que cela fait plus de 10 ans, j’imagine que le public plus jeune, les adolescents, ne le connaissent pas mais les spectateurs trentenaires et plus savent tous qui il est.

Concernant les cinéphiles, Morita fait avec également Somai Shinji (qui est aussi mort assez jeune) le pont entre les vétérans et la génération de réalisateurs actuels. Mais j’ai fait récemment éditer ce livre (elle nous montre un énorme ouvrage critique japonais consacré au réalisateur) et demandé de nombreuses contributions critiques sur Morita auprès de plusieurs jeunes réalisateurs qui ont répondu pour témoigner de l’influence qu’il a pu avoir sur eux. Par exemple, on peut citer Iwai Shunji, Hosoda Mamoru qui sont connus en France. Iwai Shunji est notamment un grand fan du Frisson de la mort. Il conserve donc un grand impact sur les cinéastes actuels.

Morita Yoshimitsu est un autodidacte qui a appris la réalisation en signant des court-métrages dans les années 70. Comment parvient-il à intégrer l’industrie du cinéma et à signer son premier long Something Like It en 1981 ? Quel est son parcours, ses influences ?

Lorsqu’il était lycéen, c’était vraiment la grande époque de la Nouvelle Vague française. Il a été marqué par Truffaut, Godard, Antonioni entre autres. C’était aussi l’époque du cinéma expérimental tel que Kenneth Anger, Andy Warhol, ce sont les noms qu’il admirait en tant que cinéphile. Il est ensuite allé à l’université où il a commencé à signer des films expérimentaux en 8 mm. Il effectuait toutes les étapes seul (montage, son, caméra) et a ainsi appris sur le tas, ça a été son apprentissage avant de passer aux tournages professionnels. Il a ensuite tourné son premier long Something Like It (1981) qu’il a financé lui-même, même s’il a engagé des acteurs professionnels. L’étape fondamentale pour lui a cependant été le tournage de deux Roman Porno pour la Nikkatsu, Top Stripper (1982) et Pink Cut: Love Me Hard, Love Me Deep (1983). C’était la première fois qu’il travaillait pour un studio, entouré de techniciens professionnels. C’étaient des vétérans plus âgés qui l’ont accompagné et soutenu dans cette première expérience professionnelle.

On constate un grand éclectisme dans sa filmographie : on passe du Roman Porno à des adaptations littéraires prestigieuses (Soreraka (1985) d’après Soseki Natsume) ou contemporaines (Kitchen d’après Banana Yoshimoto), des drames, des comédies noires, des films romantiques. Cette diversité était-elle un choix personnel de ne pas être catalogué, ou une conséquence des aléas de carrières, succès ou échecs ?

C’était vraiment un choix personnel car il a refusé la plupart des films de commande qui lui étaient proposés à l’époque. Son principe était que le réalisateur n’était pas une personne supérieure aux autres, il ne doit pas imposer une vision aux autres mais combler un manque dans la société de son époque. Si la société manque d’humour, il essaiera de faire des comédies et inversement. Et son objectif était de se renouveler constamment, par exemple après Soreraka qui était un film très littéraire et dramatique, il a eu beaucoup de propositions de projets similaires. Il a donc choisi pour film suivant Sorebanzuku (1986) qui était une grosse comédie.

Justement, quels que soit les genres abordés, on retrouve des thématiques récurrentes dans son œuvre telles que la pression et l’aliénation sociale, la solitude urbaine, des protagonistes souffrant de la place à laquelle la société les a assignés – dans The Family Game (1985), Le Frisson de la mort ou Lost Paradise (1996). Est-ce qu’il y a des éléments propres à sa vie personnelle qui l’ont amené à creuser plus spécifiquement ces sillons ?

Je n’ai pas eu de discussions profondes avec lui à ce sujet, mais c’est vrai que de The Family Game à Lost Paradise ou même The Mamimiya Brothers (2006), il traite sous l’angle du drame ou de la comédie de l’angoisse et de la solitude urbaine. C’est aussi le cas dans Kitchen, donc il y avait certainement quelque chose qui le touchait sur cette question même s’il ne s’est jamais exprimé dessus.

Il arrive justement à chaque fois à mettre en corrélation ses thèmes avec l’humeur de son époque. The Family Game remet en question le modèle social japonais, le film de yakuza décalé Getting Blue in Color, la comédie autour des salarymen Sorenbazuku, comportent tous une noirceur et une ironie propre au contexte de la bulle économique des années 80. Au contraire dans Lost Paradise et Haru, il y a un désenchantement plus intime, une gueule de bois après l’euphorie de la bulle économique. Morita avait-il une conscience sociale prononcée, essayait-il de humer l’air du temps, l’actualité à travers ses films ? Je pense aussi au sujet d’internet dans Haru.

Lorsqu’il montait un projet, il n’avait pas forcément l’intention de répondre à une question sociale. C’était naturel, sa façon d’être d’avoir des films autour de ce type de préoccupation. Les années 80/90 correspondent à ce que vous dites, et dans les années 2000, il abordera davantage les problématiques politiques et économiques comme dans La Fille aux lingots d’or (2009) – projeté aussi dans le cadre de la rétrospective.

Je reviens à Haru qui est un film incroyablement en avance sur son temps, et encore plus pertinent aujourd’hui dans l’évolution des rapports humains à travers internet. Comment en est-il venu à réaliser ce film ?

Avant de tourner Haru, il a fait une pause d’environ 3 ans dans sa carrière de réalisateur. Une des raisons est la mort de Matsuda Yusaku (acteur principal de The Family Game) avec lequel il s’entendait très bien et avec qui il envisageait beaucoup de ses futurs projets. Dès lors, il ne savait plus trop dans quelle direction aller, cinéma d’auteur ou plus commercial. Haru est une réponse à cette interrogation, un film de Morita Yoshimitsu tout simplement. A l’époque, très peu de gens au Japon possédaient un ordinateur, cela a même été un défi d’expliquer le projet aux producteurs ainsi qu’à l’équipe technique. Morita était un grand fan de courses hippiques et avait gagné à l’époque l’équivalent de 5000 euros. Avec les gains, il a fait acquisition d’un ordinateur dernier cri et au cours de son apprentissage pour l’utiliser, il a pris conscience de l’importance que cet appareil allait prendre sur notre quotidien à l’avenir.

Il se montre très inventif dans ses idées formelles pour traduire cette communication à distance, fondre les dialogues numériques dans l’image.

Merci, je suis d’accord avec vous. Je comprend d’ailleurs davantage le film aujourd’hui qu’à l’époque, après la pandémie qui a plongé beaucoup de gens dans la solitude.

Visuellement, un élément qui frappe souvent chez Morita est son travail sur les paysages urbains et périurbains, sa manière de capturer les émotions des personnages en écho avec les architectures, le cadre qui les entoure dans des scènes contemplatives. Le Japon a beau être un pays aux paysages très cinégéniques, on ressent vraiment une touche qui lui est propre. D’où cela lui vient-il ?

C’est entre autres une influence du manga. Plus jeune, il lisait la revue Garo qui était très avant-gardiste et dans laquelle il a appris le découpage des plans. Il avait aussi un goût personnel pour la peinture, la photographie, qui a beaucoup influencé son esthétique.

Est-ce que cela a aussi joué sur son travail sur la couleur ? Je pense à Getting Blue in Color et sa teinte mauve, ou Lost Paradise dont les scènes de couples ont une texture très particulière ?

Pour Getting Blue in Color, il a fait usage d’un filtre. Sur Lost Paradise, il a beaucoup expérimenté, par exemple en changeant de format durant le film en passant au 16 mm. Dans Le Frisson de la mort, il a travaillé la sensibilité de la lumière. Dans Keiho, il a fait usage d’une technique spéciale qui consiste à laisser sécher plus longtemps la pellicule, ce qui permet d’atténuer les couleurs vives, donner un côté désaturé. Et à l’inverse dans Black House (1998) il a accentué les couleurs pour donner un effet agressif et effrayant.

Et vous-même, dans quelles circonstances l’avez-vous rencontré, à partir de quel film avec vous commencé à travailler avec lui et êtes-vous devenue sa productrice ?

J’ai collaboré avec lui dès son premier long amateur tourné en 8 mm, Live in Chigasaki (1978). J’ai participé à un tiers de ses films en faisant partie de l’équipe, mais même le reste où je ne suis pas créditée, j’ai participé en amont à la préparation. On peut donc considérer que j’ai participé à tous ses films.

Quel genre de réalisateur était-il sur le plateau ? On a l’impression qu’il avait une grande aptitude à mettre ses comédiens et surtout comédiennes en confiance et susciter le lâcher-prise. J’ai été très marqué par la prestation de Kuroki Hitomi dans Lost Paradise et Fukatsu Eri dans Haru sur le pur registre retenu et émotionnel. Et au contraire, Otake Shinobu dans Black House est stupéfiante dans une composition plus extravagante, folle et terrifiante.

Je suis d’accord avec vous, il était très doué avec les acteurs et même davantage avec les actrices. J’ai travaillé avec d’autres cinéastes, il y en a beaucoup qui hésitent à donner des directives aux comédiennes alors que ce n’était pas son cas. Il a grandi entouré de femmes à Shibuya où sa famille tenait un restaurant. Vous avez évoqué Otake Shinobu qui est un véritable génie. Si vous vous souvenez la séquence de Black House où la boule de bowling frappe sa tête, Otake Shinobu avait préparé trois réactions possibles pour sa mort. Morita a rejeté ses trois propositions et lui a fait comprendre qu’elle devait donner le sentiment qu’elle pouvait vaincre la boule de bowling.

Et d’ailleurs elle survit au choc avec la boule de bowling !

Oui (rires). Cela a influencé Otake Shinobu et la suite de la scène. Elle était tellement satisfaite de la scène que durant tout le tournage elle recherchait à chaque fois les indications de Morita sur son jeu.

Nous avons parlé de l’influence de Morita sur les cinéastes actuels, mais a-t-il éventuellement influencé ses contemporains ? Par exemple Itami Juzo qui joue dans The Family Game semble entretenir de façon différente le même coté décalé et l’humour noir de Morita dans ses propres réalisations comme Tampopo (1985) ou encore L’Inspectrice des impôts (1987).

L’artiste avec il s’est le mieux entendu, celui qui le comprenait le mieux, était son acteur Matsuda Yusaku. Sinon il ne fréquentait pas vraiment d’autres cinéastes contemporains car la plupart étaient affiliés à des studios comme Somai Shinji.

Pour finir, comment cela se fait-il qu’avec une filmographie d’une telle richesse, les œuvres de Morita Yoshimitsu ne se soient pas plus exportées hors des frontières du Japon, même en festivals ? Pourtant des cinéastes comme Kiyoshi Kurosawa, Takeshi Kitano, au style potentiellement moins accessible que Morita ont eu droit à des sorties en France dans les années 90.

Les distributeurs japonais à l’époque n’avait pas pris conscience de l’importance de l’exportation à l’étranger et n’avaient pas vraiment mis en place de stratégie.

Oui ce sont davantage des cinéphiles et distributeurs français qui ont repéré des cinéastes comme Kurosawa ou Kitano et les ont ramenés en France plutôt que l’initiative des Japonais.

Mais il n’est jamais trop tard, merci de contribuer à la renommée de Morita Yoshimitsu ! (rires).

Propos recueillis par Justin Kwedi à Paris le 12/05/2023.

Traduction : Inoue Ryo

Remerciements : Fabrice Arduini et toute l’équipe de la MCJP.

Suivre

Suivre