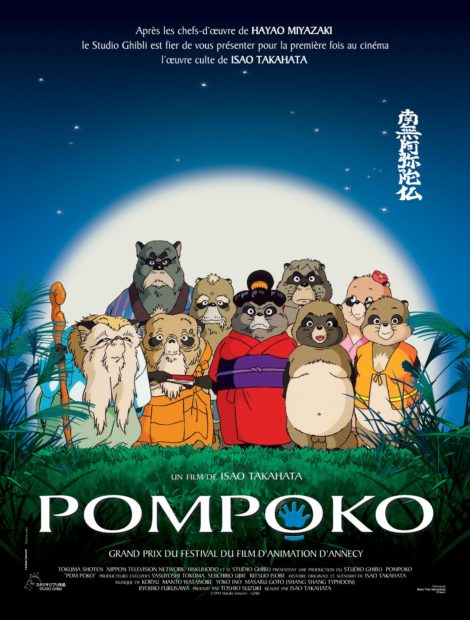

Takahata Isao est de retour en salles grâce à Wild Bunch. Replongeons-nous sur son Pompoko, qui était déjà sorti en 2006 dans nos contrées, bien longtemps après le Japon.

Si proches et si différents à la fois, Miyazaki Hayao et Takahata Isao auront au sein du studio Ghibli exploré des thématiques communes mais dans des traitements toujours opposés. L’exemple le plus fameux est celui du Tombeau des Lucioles et Mon voisin Totoro tournés simultanément et sortis la même année (1988), où les artistes sondaient les premières douleurs de l’enfance, sous l’angle de la féerie inspirée de Lewis Carroll chez Miyazaki et du mélodrame réaliste, cruel et bouleversant chez Takahata, pour deux chefs-d’œuvre absolus (et une production houleuse où chacun critiquera l’approche de l’autre). La situation allait se reproduire quelques années plus tard entre Princesse Mononoké (1997) et ce Pompoko. Parmi les plus fameux films de Miyazaki, Princesse Mononoké s’avérait son film le plus sombre (jusqu’à Le Vent se lève) où ses préoccupations écologiques montraient un monde mythologique et des légendes traditionnelles vouées à disparaître dans l’ère moderne. Sur ces même questions, Takahata avait précédé la ténébreuse fresque miyazakienne avec une odyssée drôle, touchante et au final tout aussi profonde en signant Pompoko.

Le récit nous conte l’inexorable déclin des tanukis, parmi les plus fameux yokai de la mythologie japonaise, esprits de la forêt apparaissant sous forme d’animaux mélangeant morphologie canine et rongeur, avec une figure évoquant autant le raton laveur que le blaireau. Leur imagerie mythologique est tout autre puisque le folklore japonais leur confère une bonhomie et un esprit farceur qui les voit arborer ventres rebondis, testicules proéminents et capacité de métamorphoses grâce auxquelles ils se jouent souvent des humains. Takahata fait parfaitement cette transition dès l’ouverture où l’on découvre les tanukis comme scrutés à travers un regard humain et traversant leur forêt sous leur apparence animale, avant qu’une délirante scène de bataille les voient reprendre leur formes naturelles de nounours rondouillards et hyper expressifs. L’esthétique mignonne et amusée est contrebalancée par une narration en voix off contant l’épopée des tanukis menacés par l’extension urbaine de la ville de Tokyo, qui ronge de plus en plus l’espace de leur forêt située à la périphérie. Takahata adopte ainsi un ton à la fois léger et informatif, et c’est une joyeuse description des mœurs de nos créatures qui répond à cette menace proche et contemporaine. On rit beaucoup du caractère puéril et oisif des tanukis aimant dormir, s’amuser et s’empiffrer ; mais la disparition progressive de leur espace au profit du béton va venir troubler cette quiétude.

La résistance s’organise tant bien que mal : les tanukis élaborent un plan à long terme pour stopper l’avancée des bulldozers, les opinions divergeant de la pure approche guerrière et kamikaze à l’emploi de la ruse pour vaincre l’envahisseur humain. Cette seconde solution permet au réalisateur d’exploiter toutes les aptitudes associées aux tanukis dans le folklore local, dont l’hilarant apprentissage du don de transformation oublié par nos héros. Takahata ne nous perd jamais en entremêlant constamment animalité et anthropomorphisme, mythologie et modernité (les tanukis sont friands de nourriture humaine comme les hamburgers, se nourrissent de boisson énergétique pour maintenir l’effort et la concentration nécessaires à leurs transformations, regardent la télévision…) pour nous attacher aux créatures. On rit aux éclats lors des premières excursions hasardeuses dans la ville où ils cherchent à étudier les humains, et surtout lorsqu’ils déploient leurs facultés afin d’effrayer les ouvriers et de ralentir le chantier. Toujours dans une même volonté ludique et pédagogique, Takahata nous offre un véritable festival du bestiaire yokai où renard, serpents, lanternes de papier et autres visions fantasmagoriques s’animent joyeusement pour les plus grandes frayeurs des humains. Ces réactions apeurées n’ont pas que des velléités comiques : elles montrent aussi à quel point cette culture est imprégnée dans le quotidien des Japonais au point d’ébranler pour un court moment l’avancée du chantier.

C’est justement quand cette peur s’estompera que l’on constatera la disparition de cette tradition et culture chez les Japonais, traduisant symboliquement la disparition annoncée des tanukis. Déités vénérées au temps de leur splendeur, connues et respectées tant que leur espace naturel est dominant, puis finalement oubliées quand leur existence est remise en cause voire ignorée, les tanukis sont des êtres en sursis. Fort de ce constat, le ton enjoué de la première partie s’estompe peu à peu pour une tonalité mélancolique et désespérée. Tout en étant particulièrement accessible dans ses choix (même si certaines références échapperont aux non-familiers à la culture japonaise, l’ensemble est parfaitement limpide, donne envie d’approfondir ces connaissances dans le domaine et annonce Le Voyage de Chihiro (2001) qui exploitera le même bestiaire), Takahata se montre audacieux et radical dans sa vision. Cela fonctionne autant dans la facette comique (les testicules énormes des tanukis absolument pas censurés, la saison des amours montrée sans fard : on est loin du plus chaste Miyazaki) que sérieuse où, tous mignons qu’ils soient, les tanukis mènent une véritable guérilla contre les humains où la mort peut surgir avec de possibles remords pour certains des personnages. L’ensemble est si limpide que l’on en oublierait le brio narratif exceptionnel du réalisateur, puisque sans véritable héros ni intrigue linéaire, il accompagne le parcours d’une dizaine de tanukis tous plus différents, fouillés et attachants les uns que les autres, sans que l’on ne soit jamais perdu.

Les plus beaux moments sont ceux où la magie de la première partie croise la résignation de la seconde. La séquence de « l’opération spectre » lors de laquelle les tanukis répandent une immense hallucination dans la ville, est un extraordinaire moment de poésie où tous les démons et merveilles ne sont plus convoqués dans une optique comique mais dans un pur émerveillement, qui se révélera pourtant vain. L’émotion est à son comble lors du baroud d’honneur typiquement japonais où certains de nos héros se sacrifient plutôt que de voir leur monde disparaître (dans une réaction typiquement japonaise) tandis que d’autres crieront leur désespoir à la face de journalistes en quête de sensationnel (la croyance ne pouvant renaître superficiellement que dans cette idée). La splendeur passée ne peut plus exister que sous la forme du beau mirage final et les tanukis sont condamnés à disparaître ou à se fondre dans ce nouvel environnement, en vivant dans la fiction comme des humains pour les transformistes, sous forme de colifichets divers dans la réalité. L’épilogue essaie de donner une issue moins pessimiste mais nous rappelle que si les tanukis peuvent modifier leur apparence, ce n’est pas le cas des lapins, loups et autres animaux de la forêt dénués de magie et tout autant victimes de cet urbanisme sans âme. Le plan final montre l’espace vert restreint face à l’immensité des lumières de la ville et se passe de tout commentaire. Miyazaki ne dira pas pas moins trois ans plus tard dans l’ambiance médiévale et ténébreuse de Princesse Mononoké, mais Takahata, avec des petits êtres poilus et rigolards, signe une des plus belles et lucides visions de l’évolution du Japon contemporain.

Justin Kwedi.

Pompoko de Takahata Isao. Japon. 1994. En salles le 19/04/2023.

Suivre

Suivre