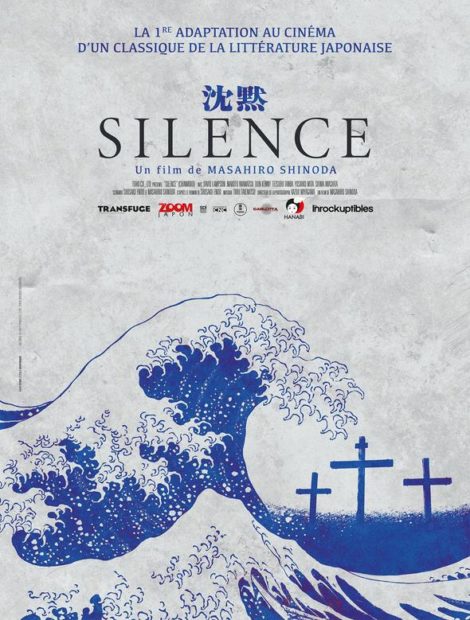

En ce mois de décembre, Mubi nous gratifie de la mise en ligne d’un des fleurons méconnus du cinéma japonais des années 70 : Silence de Shinoda Masahiro. Cette épopée taciturne retrace le sort des premiers jésuites dans le Japon féodal du XVIIème siècle. Elle témoigne de l’équilibre avec lequel les auteurs de la Nouvelle Vague japonaise ont maintenu leur radicalité tout en épousant les ambitions des grands studios. Froid et fiévreux, Silence offre une plongée aux confins de la foi.

Première adaptation du classique littéraire d’Endo Shusaku, avant celle de Martin Scorsese en 2016, cette version nippone de 71 suit deux missionnaires chrétiens et portugais qui débarquent de Macao sur les côtes japonaises, à Tomogi (une ville imaginaire inspirée de Nagasaki). À la recherche du père Ferreira, disparu depuis cinq ans, ils vont croiser le chemin de nombreux chrétiens persécutés et voir leur foi mise vitalement à l’épreuve.

Présenté en compétition à Cannes en 72, produit par la Toho, Silence dote pour la première fois Shinoda de moyens financiers pour mettre en scène l’ampleur de ses visions. À ces fins, il s’associe pour la première fois avec l’immense Miyagawa Kazuo pour la photographie (chef opérateur image de Rashomon, L’Intendant Sansho, Herbes flottantes…), Takemitsu Toru pour la musique (compositeur des B.O. de Kwaidan, Nuages épars, Dodeskaden…) et, parmi les comédiens, avec sa coutumière collaboratrice Iwashita Shima (actrice également dans Harakiri, Le Goût du saké et épouse du cinéaste). Fort d’une cohorte de collaborateurs géniaux, Shinoda aménage sa vision pieuse (lui-même étant pratiquant) sur l’origine martyre des premiers chrétiens japonais.

Ce qui ébahit dès les premiers plans, c’est la qualité sans faille de la restauration, tenant la balance juste entre ravivement des couleurs, purification du son et respect de l’origine 35mm. Persistent, avec saveur, quelques crépitements à l’image sur les cartons noirs du générique et quelques grésillements discrets dans la piste son. Tout cela sert d’écrin pour se plonger dans la beauté des plans. Les premières séquences ont lieu en bord de mer, dans le crépuscule des nuits clandestines. Elles plongent d’emblée le spectateur dans l’atmosphère diffuse tout le long des 2h10 de Silence, faite de clair-obscur funeste et de bruine diffuse. La nature (les vagues de l’océan, le poids de la terre, l’afflux secret du vent) exerce à la fois une sidération presque méditative et sert de linceul aux personnages principaux, en route vers leur persécution. Cette ironie toute moderne (et chère aux auteurs de la Nouvelle Vague japonaise comme Oshima, Yoshida ou Imamura) nous place dans la posture de doute de Sebastião, le missionnaire jésuite en quête de retrouver la figure perdue du père. Entre la contemplation de l’œuvre de Dieu et la crainte qu’elle soit une menace (ce que devait aussi ressentir les premiers paysans chrétiens de Nagasaki), la représentation de la nature se donne sous son ambivalence superbe.

Cette ambivalence est aussi exprimée par le format 1:37, différent du Scope de Scorsese. Dans la version de Shinoda, ce cadre étroit donne toute latitude à l’espace pour se déployer dans son étendue et figure l’étau dans lequel sont pris les personnages. Là où le Scope cède ailleurs au souffle du spectaculaire, aux dépens du sentiment dramatique d’asphyxie. La version de Shinoda a ceci de plus intéressant qu’elle met en dialectique la vision d’un auteur japonais et le point de vue de jésuites portugais, là où Scorsese témoigne plus directement d’une perspective occidentale (la sienne et celle des prêtres) sur le Japon féodal.

Un regard distrait sur l’œuvre aurait tôt fait de brocarder l’impérialisme chrétien et de donner raison au protectionnisme japonais. Le dialogue entre le père Ferreira et Sebastião sur l’impossibilité culturelle des Japonais à saisir l’essence évangélique du christianisme pourrait laisser croire que le film émet un discours sur l’acculturation et ses limites. Or, en se concentrant sur des individus, l’enjeu n’est pas là. Shinoda porte son attention sur les frontières de la foi. Jusqu’où peut-on aller pour conserver ses convictions face à l’adversité hermétique ? Jusqu’à quels retranchements la préservation d’une symbolique pieuse peut nous mener ? La conviction des chrétiens rejoint, dans son extrémité, les préceptes de pureté morale du bushido, le code d’honneur des samouraïs. Une œuvre que seule peut rendre possible une époque (celle des années 70, de Pasolini, Buñuel et Yoshida) où le sacré a encore un sens.

Beaucoup moins tumultueuse que pour la version américaine de 2016, l’expérience du film repose sur son ambiance, l’intériorité des décors et des personnages. Ce qui rend aussi le film passionnant, c’est la façon dont plusieurs codes du cinéma japonais (et notamment de la Nouvelle Vague) viennent s’inscrire dans ce récit aux racines occidentales : le maquillage de Sebastião, au bord du supplice, qui lui donne l’apparence à la fois d’un Christ de Grunewald et d’un yokai ; le temps long des plans qui favorise l’immersion dans la temporalité des situations ; le dépeuplement moribond des plans qui, comme dans Harakiri de Kobayashi, met la beauté des paysages en contradiction avec le détresse morale des personnages ; la cruauté des événements (sentiment de toute une génération, sujette au ressentiment de l’après-guerre). Autant de phénomènes typiques qui rencontrent ici un autre imaginaire (celui des jésuites portugais) et jouissent de l’appui financier d’un grand studio.

Flavien Poncet

Silence de Shinoda Masahiro. Japon. 1971. Disponible sur Mubi

Suivre

Suivre