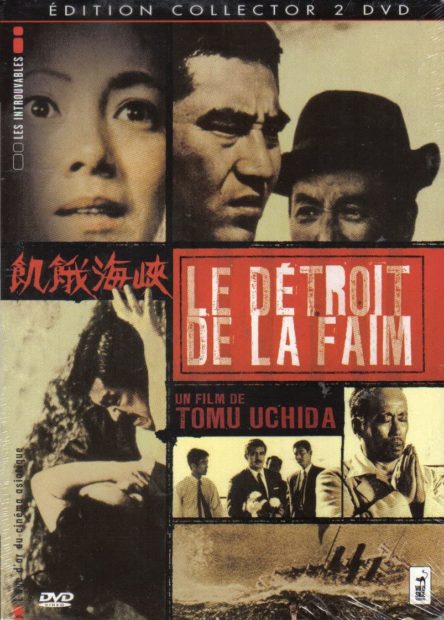

Parmi les plus grands cinéastes japonais du siècle dernier, Uchida Tomu demeure assez discret en Occident. Le Détroit de la faim est pourtant un monument du film noir dont l’écho résonne sur les parois du Chien enragé ou d’Entre le ciel et l’enfer de Kurosawa. On peut retrouver ce film depuis 2009 en DVD chez Wild Side dans la collection « Les introuvables / l’âge d’or du cinéma asiatique ».

Dans les temps troubles du Japon d’après-guerre, une famille de prêteurs sur gage est cambriolée et sauvagement assassinée à Iwanai en Hokkaido. Le même jour, un typhon provoque un naufrage au large de Hakodate, le port que les criminels ont rejoint pour franchir le détroit vers Honshu. Un seul survivra à la traversée. S’ensuit une chasse à l’homme entre un policier convaincu que l’un des malfrats est toujours de ce monde et l’assassin, en fuite de son passé.

Débutant sa carrière dès l’âge du muet, Uchida Tomu est un réalisateur marqué par la volonté de décrire son pays sans sacralisation, d’un réalisme digne du documentaire. Le film commence d’ailleurs par une authentique préface commentée du typhon, appuyée par des images d’archives, juste avant que le drame ne vienne s’abattre. Ces éléments constituent la structure de son cinéma, même lorsqu’il revint de Chine dans les années 1950 pour s’initier aux jidai-geki (une fraîche relance qu’il doit d’ailleurs à Ozu et Shimizu par la production de son Mont Fuji et la Lance ensanglantée). Ses convictions étant orientées marxistes, le propos social engagé restera le fil conducteur de sa vaste filmographie, et quoi de mieux que la misère d’après-guerre pour l’immortaliser. Car derrière son allure de polar, Le Détroit de la faim grave le portrait d’un Japon rongé par la famine et ravagé par la mouise. Fresque sociale dont la grâce n’a d’égale que son atrocité, les facteurs s’entremêlent et forment ce grand morceau oscillant entre énigmes et conditions humaines, paysages héritant des alluvions de terres damnées par la guerre. De nombreux détails comme une panne d’électricité, un regard envieux ou une fugace querelle pour une pomme de terre viennent rassasier notre inconscient quant au contexte difficile du présent et ainsi instaurer la pouilleuse atmosphère du long-métrage. La modique valeur d’une cigarette devient alors oasis dans le désert, comme cette femme à bord du véhicule du criminel qui serait prête à vendre son honneur pour quelques bouffées.

Dans sa fuite, le criminel rencontrera la prostituée démunie Yaé, à elle seule symbole de dignité et de survie élémentaire. Uchida filme ces personnages avec beaucoup d’amour, on apprend à les comprendre, eux et leurs conceptions, et à les aimer. La caméra rend compte de cette compassion par des plans rapprochés, pour que le spectateur puisse autant voir l’espoir que la détresse dans leurs yeux. Yaé est abattue par le poids des traditions et par la dette de son père. Le policier est hanté par une enquête dont il ne voit pas le bout, tandis que l’homme en cavale fuit toujours les fantômes de son passé. Chacun confronte alors son antagonisme : le policier et le monde frauduleux, le fugitif et ses actes, la prostituée et sa condition féminine dépourvue de lumière au bout du tunnel. De nombreux points de vue sont proposés par la narration, allant du passé au présent sous forme de joutes psychologiques, métaphorisant les pensées de chacun pour mieux les réunir quand sonnera l’apothéose. Un parallèle se crée alors par la suite, tant avec cette femme qu’avec l’inspecteur luttant contre l’illusion de la justice, car le meurtrier deviendra la figure du riche industriel à l’aube du miracle économique japonais, une chance que même les assassins semblent pouvoir saisir. C’est à partir de là qu’il triture l’ordre moral relatif au vol et au meurtre en dressant la biographie d’un homme absous de ses péchés à qui l’on s’attache, un paria prisonnier de son destin. La vérité devient poreuse et le film ne se garde pas de nous embrouiller l’esprit autant que l’éthique. Un tumultueux chemin vers la rédemption convoquant celui des Misérables de Victor Hugo ou de bon nombre de westerns de l’âge d’or américain. Consolidant sa forme théâtrale, trois actes s’esquissent alors : le crime, la fuite et le renouveau de l’enquête.

Le Détroit de la faim n’en oublie pas d’être un thriller au suspense haletant et aux rebondissements fidèles à ce qu’il est. Le réalisme sert ici la cause du rythme et de la tension, elle-même prenant vie par des discussions passionnantes, des rebonds tragiques et moult détails comme un titre de journal venant raviver la flamme d’un passé qui ne passe pas. A l’image d’un volcan endormi, la menace ne cesse de planer sur le récit sans qu’elle ne soit pour autant perceptible. Cette démarche de l’inéluctable invisible venant s’accabler tel un fléau rappelle Pluie noire d’Imamura Shohei. Pour ce faire, Uchida convoque la bestialité humaine enfouie en chacun de nous, prête à surgir par instinct de protection comme de catharsis. La mysticité règne alors, incarnée par les scènes de rituels où l’on sent que la violence du criminel repenti peut se libérer à chaque instant. Selon Uchida, on peut fuir la réalité mais pas sa nature. Ces mystérieux passages occultes en transe évoquent fortement les incantations du The Strangers de Na Hong-jin, quand le silence se voit nappé de sonorités mystiques. Seul le vent souffle et les éléments se déchaînent pour susciter l’imprévu autant que la magnétisante tension. Est-ce vraiment le hasard qui permit au criminel de survivre au détroit ? Celui de la faim pour qui l’on est prêt à tout, même à tuer s’il a la miséricorde de nous laisser le franchir vers un avenir moins embrumé.

Tout cela est magistralement mis en scène par la caméra esthétisée d’Uchida, tantôt documentaire, parfois expressionniste. Il existe tout un langage de la verticalité pour illustrer les rapports sociaux, d’abord en léger contre-plongée vers la misère avant de créer un équilibre quand nous apprenons à la connaître, exactement comme Kurosawa l’a fait dans Les Bas-fonds ou Entre le ciel et l’enfer. Certaines scènes sont aussi purement expérimentales, usant par exemple de contrastes inversés, de cauchemars matérialisés pour qu’encore plus retentissent les remords du criminel, ou le policier ré-imaginant la fuite par le détroit. Un pur film noir à la profondeur marquée, aux mouvements nets laissant respirer la nature afin de rentabiliser le format scope malgré le côté brut du 16mm. Ne manquant pas de spectacle, le naufrage du ferry se montre très impressionnant et symbolise à la fois le torrent qui frappe le Japon. Tant Mikuni Rentaro que Hidari Sachiko ou Mitsui Koji, les acteurs ne pouvaient mieux incarner leurs rôles si subtilement écrits que le spectateur redécouvre à chaque enjeu, miroirs de leur pays en reconstruction. Sévices, culpabilité et tension dévorante animent ce théâtre pour que jamais il ne soit béant. C’est la condition tragique de l’homme selon Uchida, le tableau d’une funeste époque, le sillage d’une grandiose symphonie.

Ce savant mélange de film noir habité et de chroniques sociales font du Détroit de la faim l’une des pièces les plus importantes du cinéma nippon, ainsi que le magnum opus d’Uchida Tomu. Le superbe DVD collector de chez Wild Side propose des compléments d’entretiens avec son fils Uchida Yusaku, l’historien de la Toei, Kishida Kazunori, ou encore Fabrice Arduini. La piste de l’occasion est cependant à privilégier. Rare et précieux comme tout film oublié se doit de l’être, car la découverte ne sera que plus savoureuse à celui qui par chance mettra la main sur ce trésor au détour d’un rayon.

Richard Guerry

Le Détroit de la faim d’Uchida Tomu. Japon. 1965

Suivre

Suivre