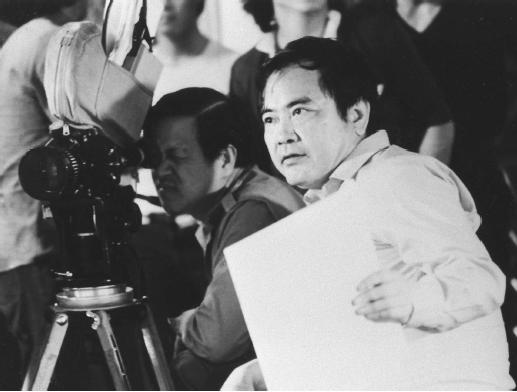

A l’occasion de la sélection du film Our Time Will Come d’Ann Hui au Festival du Cinéma Chinois en France (FCCF), retour sur la carrière de la cinéaste alors qu’elle était venue présenter certains de ses films à la rétrospective de la Cinémathèque française dédiée au cinéma hongkongais.

Quel est votre premier souvenir de cinéma ?

Mon premier souvenir remonte à l’âge de 3 ou 4 ans, avec ma grand-mère. C’est un film cantonais en noir et blanc, Family Mottos [aussi titré The Step Mother de Ng Wui, 1955]. Je m’en souviens bien, c’était une intrigue assez compliquée que j’ai tout de suite comprise. Le film parle de la seconde femme d’un homme, celui-ci a un fils et une fille, et la femme donne naissance également à un fils et une fille. Mais elle est sournoise parce qu’elle gâte les enfants de son mari mais se montre très stricte avec ses propres enfants. En grandissant, son fils est tué en tentant de défendre son demi-frère, qui avait des problèmes avec des gangsters. Quand je suis sortie du film, ma grand-mère m’a expliquée pourquoi le film s’appelait Family Mottos, car si les gens sont sournois, ils récoltent ce qu’ils sèment.

Le second film dont je me souviens, j’avais entre 5 et 10 ans, c’est le premier film occidental qui me revient : Rebecca d’Hitchcock. Je ne me souviens pas exactement de l’intrigue mais l’atmosphère était envoûtante. Il y avait toutes ces ombres et ces décors magnifiques, l’ombre d’une main qui surgit pour ouvrir une porte, et plus tard le gardien qui brûle. Ce sont des images dont je me souviens.

Quand avez-vous su que vous vouliez faire des films ?

Je ne l’ai pas su tout de suite. J’étais juste une cinéphile. Je regardais beaucoup de films dans mon enfance et pendant mes études mais faire des films n’était pas une ambition. Je faisais un mémoire sur Alain Robbe-Grillet. J’ai lu tous ses ouvrages en anglais. Je m’impliquais tellement dans le visionnage de films que mon tuteur, pendant mon master, m’a demandée pourquoi je n’allais pas étudier le cinéma à la place. A la fin des années 60, quand j’ai fini l’université, il n’y avait pas d’école de cinéma à Hong Kong. J’ai dû chercher une école à l’étranger et j’ai découvert qu’un ami à moi avait étudié à la London Film School. Je voulais y aller pour voir de quoi relevait la conception de films. Je n’étais pas une étudiante très brillante à l’époque, les machines me faisaient peur. C’était une école technique, ils nous faisaient manipuler des caméras et ce genre de choses. Je pense que je suis devenue réalisatrice parce que j’étais mauvaise techniquement et je ne pouvais pas devenir chef-opérateur.

Après, vous avez travaillé avec King Hu. Pouvez-vous nous parler de cette période ?

J’ai rencontré King Hu grâce à mes amis à Londres. J’avais quelques camarades qui travaillaient pour la BBC. Ils me disaient « Oh ! Tu ne connais personne dans le milieu, il te faut des contacts« . L’un d’eux connaissait King Hu et lorsqu’il est venu à Londres, ils m’ont présenté à lui. Il avait besoin d’une assistante pour une semaine. Il m’a demandé de venir à 8h30 un matin à son hôtel pour préparer le planning de sa journée. J’ai travaillé pour lui une semaine donc, et c’était très agréable. Je devais porter des copies pour lui, nous allions dans les laboratoires. Au moment de partir il m’a donné ses coordonnées et m’a demandé de le recontacter quand je rentrerai à Hong Kong l’année suivante, ce que j’ai fait. Il m’a invitée à venir dans ses locaux à Kowloon, et m’a dit que je pourrais travailler pour lui en tant qu’assistante et secrétaire et lorsqu’il ferait un film, je pourrai être son assistante-réalisatrice.

Dans ses locaux, il y avait une autre personne, diplômée d’UCLA, Dennis Yu. Il est également devenu réalisateur. Il était assez agressif en y repensant (rires). Il s’auto-proclamait « general manager » et occupait dès que possible le bureau de King Hu en me laissant à l’entrée comme si j’étais la réceptionniste. Il m’a appelée récemment et m’a dit qu’il allait revenir à la réalisation et m’appellerait s’il a un projet. En tout cas j’étais la dactylo, la réceptionniste, je m’occupais de vérifier les sous-titres, je m’occupais également de gérer la liste de ses invités et amis. Je devais aussi lui acheter ses cadeaux lorsqu’il allait à Cannes, m’occuper de ses distributeurs en Corée du Sud. Il y a eu un dîner ridicule où il avait invité tous ses distributeurs mais il n’y a eu finalement que King Hu, Dennis Yu et moi face à eux, sans traducteurs. Durant tout le repas il n’y a eu aucun dialogue alors nous sommes partis (rires).

Vous n’avez pas travaillé avec lui sur les tournages ?

Non, parce qu’après je suis allée travailler à la TVB. Je ne voulais pas partir mais mon père voulais que je travaille pour la télévision. J’ai eu un entretien avec la TVB et ils m’ont offert un job. J’ai dû quitter les bureaux de King Hu. Mais c’était en bon termes et on a gardé de bonnes relations pendant des années. Je lui suis très reconnaissante.

Comment était-ce de travailler pour la télévision sur des projets comme CID ou des documentaires ?

Encore aujourd’hui, beaucoup de mes habitudes de travail viennent de ma période à la TVB. J’aime faire des recherches. Mon premier boulot a été sur CID [N.D.R.: sigle de la Criminal Investigation Division de Hong Kong]. Je n’y connaissais rien, mais c’était un projet en collaboration avec les forces de police. On a donc suivi des policiers dans les rues et dans les tribunaux pour voir ce qu’ils faisaient, ils ont été très amicaux. Je n’avais encore rien filmé en dehors d’exercices à l’école. J’apprenais donc au jour le jour à la TVB, comment tourner un drama, comment tourner des documentaires. C’est là que je me suis fait de l’expérience.

Pouvez-vous nous parler de la série ICAC ? Etait-ce une commande du gouvernement ?

Le gouvernement n’avait pas de département pour les films, donc j’ai dû réunir une équipe, des caméramen, assistants, producteurs, etc… mais à l’époque ce n’était pas très compliqué. A la TVB j’avais une assistante mais elle faisait tout : productrice et assistant réal. J’ai monté l’équipe et je gérais tout donc on peut dire que j’étais aussi productrice à l’époque.

Par la suite vous avez travaillé sur Below the Lion Rock pour la RTHK. Avec l’épisode A Boy From Vietnam on peut dire que c’est le début d’une nouvelle période dans votre filmographie, au cours de laquelle vous explorez l’immigration vietnamienne à Hong Kong.

En 1978, il y a eu une vague de réfugiés vietnamiens à Hong Kong, ce qui faisait les gros titres. Au même moment, Below the Lion Rock a eu 7 épisodes sponsorisés par le département de l’immigration. Ils voulaient que l’on parle de la vie des étrangers à Hong Kong. Il y avait trois ou quatre réalisateurs, dont Allen Fong. Chacun pouvait choisir l’aspect qu’il voulait explorer, alors j’ai dit que je ferai les réfugiés vietnamiens. Je suis allée dans ces camps de réfugiés et leurs histoires m’ont offert beaucoup de matière sur laquelle me baser : comment ils venaient en bateau, comment il échangeaient de l’or pour de l’argent. Ils me parlaient de leur vie, de la raison de leur départ. A cette époque ça me fascinait parce qu’à Hong Kong, jusque là, ma vie était extrêmement paisible. Mon père vient de la classe moyenne, et au moment où je suis arrivé à la TVB ça m’a mise au contact de la classe en dessous, les pauvres, les gangsters, et ça avait quelque chose d’attirant. Je travaillais pour la TVB et certains de mes anciens camarades de classe bossaient pour le gouvernement, notamment l’ICAC [N.D.R.: Commission indépendante anti-corruption]. Ils avaient vu les épisodes de CID que j’avais réalisés et ils ont pensé que j’étais une bonne candidate pour m’occuper de la série ICAC. Ils sont venus me demander de le faire et j’ai fait 7 épisodes, je ne sais pas pourquoi ce nombre. J’ai dit que je pouvais les faire. J’avais un an. Quand on y pense, c’était beaucoup de travail. Finalement je leur ai dit que c’était trop et j’ai appelé Yim Ho, qui était mon collègue à la TVB, pour qu’il s’occupe d’un épisode. Deux épisodes ont été interdits par le gouvernement. Ils touchaient quelque chose de trop sensible à l’époque parce qu’il y avait des émeutes de la police envers l’ICAC. Le gouvernement a pensé que ça jetterait de l’huile sur le feu de montrer des affaires de corruption policière, ce qui est ironique puisque l’ICAC a été mise en place pour contrer ces corruptions. Il y avait un épisode à propos d’un officier de police qui était parti en Angleterre et avait été extradé plus tard, le second était également à propos d’un policier corrompu. Ils n’ont été montrés que vingt ans plus tard au Hong Kong International Film Festival. Un épisode que j’avais tourné pour CID avait déjà été interdit pendant un an, c’était dû à mon indiscrétion ; ça parlait d’un père qui tuait sa fille de quatre ans et l’affaire était encore en cours de jugement donc on a dû attendre que l’affaire soit classée. On l’a intégré l’année d’après à la saison suivante. C’est difficile de parler de la manière dont je travaillais à l’époque mais j’ai le souvenir que je tournais tout le temps. C’était excitant mais cela ne pouvait durer indéfiniment car forcément c’était un rythme épuisant.

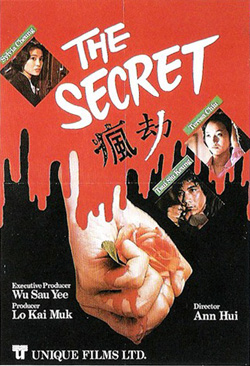

Votre premier film, The Secret, est ambitieux. C’est à la fois une histoire de meurtre, avec des éléments fantastiques et une structure en flashbacks. Comment avez-vous pu porter ce projet à cette époque ?

La principale raison, c’est la scénariste [N.D.R.: Joyce Chan], elle a écrit le script de cette manière. On avait travaillé ensemble à la TVB et j’aimais beaucoup son travail. Tout ce qu’elle écrivait stimulait mon imagination. Quand on a parlé de ce projet, c’était également basé sur un fait réel. Une affaire de meurtre dans les collines par un fou. Elle avait eu lieu en 1971 et était déjà classée et l’homme arrêté. Je connaissais beaucoup de détails à son propos parce que je vivais dans le quartier où l’homme habitait. Le meurtre a eu lieu en face de mon foyer quand j’étais à l’université. J’ai donné quelques détails à la scénariste et immédiatement elle a soumis l’idée de le traiter comme un mystère plutôt que comme une affaire. Ce n’est pas raconté du point de vue du meurtrier ou de la police mais plutôt d’un point de vue extérieur qui finalement découvrira la vérité. A la télévision on faisait les choses de manière assez linéaire, c’est pourquoi le cinéma me permettait de faire les choses différemment. On a commencé à intégrer l’idée d’histoire de fantômes pour que ce soit plus inventif. On a discuté des idées, mais le principal venait d’elle. Ce qu’elle faisait me plaisait. Je n’étais pas certaine du résultat, car je n’avais jamais fait de thriller. J’aime les histoires de crimes, les histoires de fantômes et je regardais beaucoup de films de Polanski. On l’a filmé, et quand on l’a vu, cela avait l’air vraiment étrange, car ce n’est pas vraiment une histoire de fantômes, ou sur les relations humaines, cela ne fait pas vraiment peur, il n’y a pas d’action. C’est quelque part entre tout ça. 40 ans plus tard, je pense toujours que c’est mon meilleur film. C’est celui que j’aime le plus parce que je pense qu’il n’est rien de concret, c’est toujours dans les interstices. C’est devenu une sorte de reflet de la réalité que je connais, qui n’est jamais totalement triste ou joyeuse. Sans en avoir l’intention, car je voulais juste faire un thriller avec du mystère, c’est devenu une oeuvre sur la manière dont je vois les choses. Encore aujourd’hui quand je réalise un film, en donnant mon point de vue sur le monde, je ne trouve pas ça aussi proche de ce que je vois que lorsque je compare avec ce film. La manière dont l’histoire est racontée crée un sentiment particulier, qui interpelle le public. Tous les réalisateurs veulent exprimer leur sentiment face à la vie mais ce n’est pas facile de le faire comprendre aux gens, surtout si ce sont des sentiments peu ordinaires. Je ne saurai pas refaire ce genre de film mais je vais essayer, différemment.

Vous avez été rangée par la critique dans ce qu’on a appelé la Nouvelle Vague hongkongaise. Selon vous, quelle était votre place au milieu de tous ces réalisateurs ?

On ne travaillait pas beaucoup ensemble. Plus tard j’ai travaillé avec Yim Ho sur deux films, j’étais sa productrice associée. J’ai initié le projet et on a bossé ensemble mais de manière amicale, notamment sur The Day the Sun Turned Cold en 1994. Je n’ai pas travaillé directement avec les autres réalisateurs, mais nous étions tous amis et collègues à la télévision donc on se connaissait et de temps en temps on parlait de nos projets. Du moins dans les premières années car après tout le monde était très occupé et on n’a pas gardé le contact. On peut voir ça comme un label qui a donné un nom à un mouvement au cours des années 80, mais on ne prenait pas ça vraiment au sérieux, ou en tout cas pas au point de se concerter pour savoir ce qu’on allait faire ensemble.

Parlons de Swordsman, qui a été initié par King Hu, puis terminé par plusieurs réalisateurs (Ndr: Ann Hui, Tsui Hark, Ching Siu Tung, Andrew Kam, Raymond Lee). Qu’avez-vous fait sur ce film ?

Je crois que c’est en 1989 que King Hu m’a demandé de l’aider à tourner le film pour un mois. Il devait finir ses scènes avec Sam Hui, il n’avait tourné qu’environ 20 minutes de film et il n’avait qu’un mois pour finir le film, à Taïwan. Je devais y aller pour l’aider à préparer le tournage pendant un mois et demi et ensuite commencer le tournage. Il a dit qu’il diviserait le tournage en deux parties pour qu’il y ait deux équipes. J’ai fait l’erreur d’accepter parce que je ne suis pas douée pour filmer des films d’action. J’allais être un fardeau parce que je ne savais pas exactement ce que je serai capable de faire ou non. Et ça a été prouvé, j’ai tourné des scènes d’action et elles n’étaient pas très bonnes. Je ne pouvais pas l’aider. En un mois on ne pouvait finir au maximum que le tiers de ce qu’il restait à tourner. On a fini au moment du Nouvel An chinois mais on a eu encore un problème parce qu’à ce moment King Hu ne se sentait pas très bien et il voulait quitter le projet. Evidemment j’ai quitté le projet au même moment parce que je ne voulais pas tourner un film de kung fu, je n’étais là que pour l’aider. Tout ça a été très décevant et triste pour lui et moi.

Vous avez tourné à la Shaw Brothers pour Love in a Fallen City. Comment était-ce, sachant que le studio traversait une période difficile ?

Je n’ai pas aimé travailler pour la Shaw Brothers. Avant ça, je tournais avec des petites équipes, c’était presque du film d’étudiant mais plus professionnel. Avec un studio c’est un système différent et je n’ai pas réussi à m’y faire. J’ai horreur d’avoir un patron. Ils te mettent des limites, puis tu dois débattre. A l’époque je ne comprenais pas que c’était un système différent mais je le détestais. Les patrons n’étaient pas des méchants, c’était juste une manière de faire différente, et certaines personnes naviguent très bien dedans, mais moi je ne voulais pas.

Ensuite vous avez fait Song of the Exile (1991), qui est en partie autobiographique. Pouvez-vous nous parler de la part qui vient de vous ?

Globalement c’est vrai. On a changé quelques éléments, dans la vie j’ai aussi un frère. On ne voit que mes parents, ma soeur. En réalité, notre relation est bien pire mais le scénariste était une personne trop gentille. A part ça les grandes lignes sont vraies.

Plusieurs de vos films traitent de l’exil. Qu’est-ce qui vous attire dans ce sujet ?

Ce n’est pas intentionnel. Cela finit juste d’une manière ou d’une autre dans les films que je fais. Je ne me sens pas particulièrement exilée, mais peut-être que je le mets dans les films parce que ça émeut les gens et que ça a quelque chose de poétique. C’est un peu comme les romances. Ne pensez-vous pas qu’il est plus intéressant de filmer une romance comme Roméo et Juliette qu’une romance où tout finit bien ? Surtout pour le public chinois, c’est l’épitomé du poétique.

La situation du cinéma de Hong Kong a bien changé depuis la rétrocession. Est-ce plus dur aujourd’hui de faire des films sociaux ?

Bien sûr. Je pense que c’est à cause de la profusion des médias. Avant, tous les sujets étaient couverts par les films, mais maintenant il y a le net, les infos, les documentaires, en particulier quand la DV s’est développée. La place des films de cinéma a changé. Dans les années 70 si on faisait un film sur une affaire criminelle, c’était un succès instantané car les gens voulaient voir exactement ce qui se passait. Aujourd’hui il suffit d’allumer la télévision pour voir plein de documentaires sur ces affaires. La fiction rivalise difficilement avec le niveau de réalisme de ces docus. Je pense qu’aujourd’hui les réalisateurs ont modifié leur approche pour se poser la question du point de vue sur un événement. C’est un nouvel éclairage qui rend la création de films plus complexe. Il ne s’agit plus de juste relater les faits. On ne peut plus aller dans la rue et capturer les choses, il faut les interpréter. Aujourd’hui, il faut que les choses soient arty ou spectaculaires, afin de donner une raison aux gens de venir voir des films qu’ils ne peuvent voir à la télévision. Je pense que les réalisateurs de ma génération vont automatiquement se retrouver écartés du système à un moment s’ils arrivent à cours de sujet. Si on se met à traiter la même chose encore et encore, les gens diront que ce n’est pas aussi bon que ce qu’on faisait avant.

Vos films traitent énormément de la question de l’identité. Comment décririez-vous l’identité hongkongaise ? Avez vous peur qu’elle s’estompe avec les différentes réformes opérées par la Chine continentale ?

Si on met les choses en perspective, ces choses sont naturelles. Les civilisations se créent et sombrent. L’Histoire est affaire de survie du plus fort. La culture la plus forte prendra le pas sur la plus faible. En Chine c’est comme ça. La culture mandchoue a été remplacée par la la culture des Han, bien que les Han aient été conquis par les Mandchous. Evidemment, en tant que Hongkongais, nous voulons préserver notre culture. Nous avons un attachement à notre passé proche. Mais en même temps, sans le savoir, nos styles de vie ont beaucoup changé au cours des 5 ou 10 dernières années. Par exemple j’ai beaucoup de mal à m’adapter aux changements comme le digital et les ordinateurs. J’ai du mal à suivre la manière dont la vie a changé, la manière dont les gens communiquent, l’idée globale de temps. A l’époque quand on faisait des recherches, on passait 3 jours à aller parler aux gens, aujourd’hui on peut le faire en quelques minutes avec FaceTime. Pourquoi les gens ne se plaignent pas à propos de ces changements mais le font sur des questions politiques ? Peut-être est-ce parce que la politique est subie, et dans ce cas c’est compréhensible. Si les gens vous forcent à faire quelque chose, évidemment vous n’allez pas aimer.

Vous avez travaillé avec Stanley Kwan, qui a été votre assistant-réalisateur. Comment était-ce de travailler avec lui ?

Je l’aime beaucoup. Je pense que si vous l’avez comme assistant-réalisateur, vous êtes gâté à vie. Vous ne pouvez plus supporter les autres assistants-réalisateurs parce qu’il ne sont pas à moitié aussi bons.

Pouvez vous nous parler de votre dernier film, Our Time Will Come ?

J’ai beaucoup d’affection pour ce film. Je ne sais pas encore bien pourquoi, car lors de l’écriture et du tournage il y a eu beaucoup de problèmes. Le message du film est trop simpliste. Rendre un message aussi simple intéressant est extrêmement compliqué. Je ne sais pas comment cela marche avec les publics mais avec celui de Chine cela ne marche pas aussi bien qu’avec celui de Hong Kong. Ils ne ressentaient pas l’atmosphère locale. Quant au public nés au cours des années 80 ou 90, c’est très difficile pour lui d’avoir de l’intérêt pour un film de guerre. Je pense que c’est un film intéressant dans sa manière de tisser des liens différents avec chaque public. Je suis très curieuse de voir comment il sera reçu par un public français.

Propos recueillis par Anel Dragic le 20/09/2017 à La Cinémathèque Française.

Suivre

Suivre