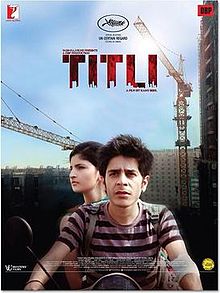

Titli, premier long-métrage de l’indien Kanu Behl, est présenté au FFAST, cuvée 2015, et permet de découvrir un réalisateur fascinant dont il convient de suivre la carrière future.

L’année dernière, Anurag Kashyap explorait les tréfonds de l’âme humaine grâce au prodigieux Ugly. Par bien des côtés, Kanu Behl plonge dans la même noirceur, si normalisée, en laissant la caméra se glisser dans les rues pauvres d’une ville de son pays. Contrairement au réalisateur de Gangs of Wasseypur, cependant, il décide, non pas d’utiliser un événement tragique qui permettrait de faire ressortir toute la vilénie ambiante, mais explore le quotidien d’une famille démunie, dont le nom du plus jeune frère donne son titre à cette oeuvre.

Titli habite avec son père et ses deux grands frères, dans un quartier pauvre, à l’intérieur d’une maison délabrée. Ils survivent, vivotent, en commettant de petits larcins, dans une violence aussi foudroyante que banalisée, se retrouvant parfois en butte à la corruption galopante qui gangrène la police, les véritables criminels de cette histoire. Titli, solitaire, silencieux, renfermé, cherche par tous les moyens à s’enfuir de ce quotidien sordide, s’accrochant à un rêve qui lui parait inaccessible. Jusqu’à ce qu’on le marie de force à Neelu, aussi belle que forte tête, et qui pourrait posséder ce qui lui manque pour enfin s’enfuir.

Kanu Behl, pour appuyer son propos, opte pour une réalisation minimaliste et quasi documentaire. La musique est presque entièrement absente, les mouvements de caméra très rares. Le réalisateur s’accroche aux visages, laisse le spectateur découvrir le parcours de ces gens, qui ne connaissent que la violence et qui font ce qu’ils peuvent, ce qu’ils estiment nécessaires, pour s’en sortir. Il ne juge pas Titli, et évite tout discours moralisateur, laissant le spectateur se faire sa propre idée, ressentir ou pas de l’empathie pour Titli, prêt à tout pour s’en sortir, y compris la trahison la plus abjecte. Par des scènes simples, comme montrer ses personnages se brosser les dents, il dresse le tableau déroutant d’un modèle familial abject, mais suivi car il s’agit du seul modèle possible. C’est cependant en comprenant cela que ce héros si désemparé se réveillera et tentera de réparer ses actes.

C’est donc une exploration sociale sans concession qu’offre le cinéaste. La caméra plonge dans la misère du quotidien de cette famille et, à travers elle, dans la pauvreté indienne. Difficile de ne pas comprendre la violence à fleur de peau de ces gens, alors qu’ils ne font que survivre, et qu’ils voient la police s’enrichir par tous les moyens, que ce soit libérer un criminel contre de l’argent, ou trafiquer, voir commettre des meurtres. De même, le spectateur découvre l’horreur des mariages arrangés, durant lesquels les futurs époux sont échangés comme de la vulgaire marchandise. La femme devient la propriété de la famille de son époux, emprisonnée avec des gens qu’elle ne connait pas et qui peuvent se révéler dangereux et violents. Alors Neelu, forte tête mais pourtant prisonnière de sa condition de femme, s’accroche à un espoir vain, celui que son amant, homme marié et si beau parleur, abandonne sa femme pour s’enfuir avec elle, tout comme Titli s’accroche à son rêve, qui lui permettra de fuir cette vie.

Le réalisateur, pour servir son propos, n’hésite pas à manier avec brio les codes du cinéma de genre, que ce soit la violence policière ou les éclairs d’une sauvagerie tétanisante qui jaillissent tout à coup, quand les protagonistes perdent contenance, ou quand ils sont obligés de se livrer à leurs activités criminelles. En cela, le moment où Neelu se retrouve confrontée à cette facette de la personnalité de sa belle famille, alors qu’elle contribue involontairement à voler la voiture d’un concessionnaire, est fascinant. La violence qui jaillit, alors que le vendeur se fait tabasser à coups de marteaux, effare, la scène étant rythmée par les hurlements horrifiés de la jeune femme, mais pourtant, le réalisateur glisse un humour noir aussi atroce que désamorçant quelque peu la séquence, tandis que le grand frère donne des claques au pauvre type, essayant par là-même de prouver qu’il est encore vivant.

Le rythme du film est lent, mais pourtant l’ennui n’est jamais présent, grâce à la puissance du propos et des images, ainsi que la compétence des acteurs. Le couple composé de Titli et de Neelu porte littéralement le film sur ses épaules, incarnant des personnages difficiles, mais ils s’en sortent à merveille, réussissant à transmettre aux spectateurs toute la palette d’émotions qu’ils veulent faire ressentir. Car Titli n’est pas un film qui se regarde, mais qui se vit. Et si la fin, d’une surprenante positivité, donne à cette descente aux enfers des allures de quête de rédemption, difficile de sortir indemne de la vision de cette oeuvre. En effet, en concluant ainsi son histoire, Kanu Behl semble vouloir dire que même dans la noirceur actuelle, il reste de l’espoir. Cette lueur au bout du tunnel proposée au spectateur, contrebalance le parcours difficile qu’il a dû subir pour arriver jusque là, mais ne fait que magnifier ce film et son propos.

L’oeuvre de Kanu Behl plonge aux tréfonds de l’âme du spectateur, et lui colle à la peau, bien après la fin du film, et c’est avec plaisir que nous le découvrons grâce au Black Movie Festival. Titli est ainsi un film à ne surtout pas rater et, en attendant une éventuelle sortie française (qu’on ne peut qu’espérer, tant il vaut le détour), qui risque de secouer les salles du festival.

Yannik Vanesse.

Titli, de Kanu Behl, projeté au FFAST 2015.

Suivre

Suivre