Alors qu’il venait de recevoir son troisième prix lors du Festival du Film asiatique de Deauvile (lire ici), Lee Su-jin semblait presque gêné d’une telle reconnaissance, et arrivait rapidement à court de mots lors de son discours un peu balbutiant. On imaginait alors le cinéaste en jeune homme timide et impressionné par les projecteurs et la mise en lumière de sa personne. C’est tout le contraire du sentiment que nous a laissé le réalisateur que nous avons longuement rencontré quelques jours avant la sortie française d’A Cappella. S’il avoue dans un premier temps ne pas aimer parler de lui, il s’avère être autrement décidé, sûr de lui et confiant lorsqu’il parle de son travail et qu’il s’agit d’expliquer ses choix de mise en scène ou de sujets, qu’il expose et approfondit avec précision et passion. Interview !

Pouvez-vous présenter brièvement votre parcours pour les spectateurs français qui vous découvrent avec A Cappella ?

Voilà l’une des questions que j’appréhende le plus car je dois parler de moi et je déteste ça, mais je vais quand même essayer. Ma première passion était la photographie, et c’est la discipline que j’ai étudiée à l’université, plutôt que le cinéma. C’est un peu fortuitement que je suis devenu cinéaste. J’ai commencé par tourner quelques courts-métrages, dont le dernier est Enemy’s Apple (en 2007 – ndlr). J’ai par la suite essayé de monter plusieurs projets de longs métrages, mais ce fut très compliqué. C’est cela qui m’a amené à produire moi-même A Cappella.

Enemy’s Apple

D’où vient l’idée de A Cappella ? Est-ce le sujet qui est venu en premier ou l’envie de faire un film et le sujet qui s’est greffé au projet ?

C’est plutôt la seconde réponse. Au départ, je ne voulais pas être producteur, mais quand le projet a commencé à prendre forme, je me suis rendu compte que le seul moyen de réaliser ce film était de m’improviser producteur.

Était-ce à cause du sujet qu’il était difficile de produire le film, du fait que le film évoque frontalement le viol ?

À mon sens, cette histoire de viol est moins un sujet qu’une matière, et c’est une différence importante. Le vrai sujet du film est ailleurs. Premièrement, je ne voulais pas créer une dichotomie entre d’un côté les victimes et de l’autre les agresseurs. Je voulais surtout éviter d’avoir une démarche de dénonciation ou d’essayer de provoquer la colère des spectateurs. Pour moi, le plus important était de raconter le cheminement d’une adolescente qui se retrouve au pied du mur et qui se bat quand même pour s’en sortir. Le second point très important était la réaction des gens qui la côtoient, qui peuvent être n’importe qui : vous, moi, tout le monde…

Si ce n’est pas le sujet, qu’est ce qui a rendu la production de A Cappella si difficile ?

Il est possible que le sujet ait refréné les maisons de production, mais je pense surtout que le film était un petit budget et n’avait pas une très grande portée commerciale.

Le film a un point de vue très réaliste : est-ce que vous avez fait des recherches auprès de victimes de viol ?

Non, dans le sens où je n’ai pas rencontré personnellement de vraies victimes d’agression.

Était-ce un choix pour libérer votre imagination du réel ?

Ce n’est pas faux dans le fond, mais ce n’était pas une volonté marquée de ne pas rencontrer de vraies victimes. En fait, contrairement aux idées reçues, le viol est très régulièrement traité dans le cinéma coréen : il y a au moins chaque année un film sur ce thème qui sort en salles. Pour moi, c’était presque une pression de plus de parler d’un sujet qui a été tant de fois abordé. Je ne voulais surtout pas reproduire platement un événement du passé. Le présent et le futur importent vraiment beaucoup plus que ce qui est arrivé par le passé. Mais pour être honnête, il est quasiment certain que ce que j’ai pu lire dans la presse ou sur internet m’ait influencé de manière indirecte.

Qu’est que qui a motivé le choix de Chun Woo-hee pour le rôle-titre (le film s’appelle Han Gong-ju en coréen) et comment l’avez-vous dirigée ?

Je la connaissais déjà, même si elle ne fait pas partie des mega-stars en Corée. Je l’avais repéré dans Mother de Bong Joon-ho et Sunny de Kang Hyeong-cheol, où elle avait des seconds rôles, mais qui étaient assez marquants. J’ai vraiment été convaincu après avoir visionné des extraits d’auditions. Elle a tout de suite figuré dans le top 10 des actrices potentielles. Outre ses talents d’actrices, c’est la personnalité qu’elle dégageait qui m’a impressionnée. Elle avait quelque chose d’assez unique.

Le rôle de Gong-ju est assez paradoxal car il est à la fois très facile et très difficile. Facile parce qu’il y a peu de texte et difficile parce qu’il faut un jeu tout en intériorité : tout passe par le regard et les expressions du visage. Deux à trois mois avant le début du tournage, j’ai pris le temps de discuter longuement avec l’actrice, non seulement sur le personnage du film, mais sur sa vie personnelle, sur son parcours scolaire par exemple. Le but était de confronter nos visions respectives de Gong-ju et la manière dont on voyait le personnage pour trouver des points de coïncidence et enrichir l’histoire à partir de là. Je voulais avant tout que l’actrice s’imprègne complétement du personnage jusqu’à ce qu’elle en ait une approche instinctive, presque animale. Jouer est finalement quelque chose de très artificiel et je recherchais quelque chose de beaucoup plus naturel. Il fallait pour cela qu’elle s’approprie la souffrance de l’héroïne. La scène la plus dure de A Cappella est celle du viol, qui a marqué beaucoup de spectateurs. J’ai voulu la réaliser le premier jour du tournage, afin que l’héroïne soit imprégnée de cette atmosphère pendant toute la durée du tournage. Mais cela vaut aussi pour toute l’équipe du film qui était là lors du tournage, et pas seulement pour l’actrice.

Gong-ju (prénom de l’héroïne) signifie, en français, princesse. Mais ce terme était également utilisé pour parler des femmes de réconfort pendant la guerre de Corée. Pourquoi avoir choisi ce prénom ?

Ce choix n’a aucun lien avec les femmes de réconfort : je me suis vraiment focalisé sur les princesses de contes de fées. Quand j’étais jeune, il y avait une mode chez les mères de petites filles qui appelaient leur enfant « ma princesse ». Sans savoir pourquoi, cela m’a marqué. Quand j’ai commencé à réfléchir à mon scénario, je me suis dit que j’aimerais bien donner ce prénom à mon héroïne, d’autant plus qu’une princesse, dans l’imaginaire des gens, est une personne chérie et admirée par tous. C’est bien sûr tout le contraire de la Gong-ju de l’histoire et je me suis dit que ça pouvait créer un contraste intéressant.

On sent justement une solitude très forte d’un personnage face à son drame. Comment avez-vous pensé, en termes de mise en scène, les images pour faire ressentir cette solitude ? Le son semble jouer un rôle très important…

Comment j’ai fait déjà ? (rires)

Effectivement, le son est là pour exprimer la solitude de l’héroïne, mais pas seulement, car pour ce personnage, la musique reste une échappatoire et le seul moyen d’expression et de consolation. J’ai donc voulu que les effets sonores symbolisent une certaine idée de l’espérance.

Sinon, il n’est pas uniquement question de mise en scène, mais de tous les éléments qui constituent un tournage : la photographie, l’éclairage, la direction d’acteur… Ce que je veux dire, c’est que tout contribue à exprimer le monde intérieur de l’héroïne. La solitude fait partie des émotions qui la submerge et il est donc tout à fait normal que chaque spectateur ressente à sa manière les sentiments de l’héroïne, qui peuvent aussi être son angoisse, ses interrogations… Mon but n’était pas de mettre spécialement en avant la solitude, mais cette complexité émotionnelle qui touche le personnage.

On sent une ambiguïté morale dans l’écriture de nombreux personnages (le père, la femme qui accueille Gong-ju), mais cela ne semble pas toucher Han Gong-ju. Était-ce important d’avoir un personnage principal au-delà de tout soupçons, de toute ambiguïté ?

Avant de répondre, j’ai envie vous poser une question : est-ce que vous vous percevez comme quelqu’un de bon ou de mauvais ?

(rires) Je pense qu’il est plus facile de juger un personnage de fiction, et d’entraîner un spectateur vers un jugement sur un personnage de fiction que sur une véritable personne ou sur soi-même, où ces questions morales sont toujours grises.

D’après moi, la dualité fait partie de la nature humaine : on peut être très bon ou très mauvais selon les circonstances. Par exemple, le personnage de la logeuse montre bien cette dualité : d’un côté, c’est une femme adultérine qui va détruire un foyer, mais d’un autre côté elle prend sous son aile cette adolescente perdue, même si elle va plus ou moins finir par l’abandonner. Voilà qui incarne bien l’ambiguïté de l’être humain. Par ailleurs, je n’ai pas voulu faire de Gong-ju un personnage parfait, exempt de tous défauts.

Qu’est ce qui a motivé la structure du film en flash-back ?

Dès le départ, je savais que je ne voulais pas d’une narration chronologique, car cela risquait de créer une dichotomie entre les victimes d’un côté et les agresseurs de l’autre. Cela aurait donné quelque chose de banal : une histoire de dénonciation ou d’indignation. Je voulais avant tout mettre le focus sur le cheminement intérieur d’une adolescente. Pour cela, je devais trouver le point de croisement entre le passé et le présent, qui était le meilleur fil conducteur pour exprimer les émotions du personnage.

On a l’impression que le flash-back est un procédé très à la mode chez les jeunes cinéastes coréens comme Shin Su-won (Suneung) ou Sung-hyun Yoon (La Frappe). Est-ce que vous vous sentez proche de ces cinéastes ?

En fait, je vois vraiment le flash-back comme une technique cinématographique parmi d’autre, sachant que le but est de raconter une histoire. Je ne fais pas forcement le lien entre la narration et le flash-back…

Je ne peux parler qu’en mon nom et ne peux pas me mettre à la place des autres réalisateurs sur leur conception du flash-back. Personnellement, je n’aime pas particulièrement le principe du flash-back, mais pour A Cappella, j’ai été obligé d’y recourir car c’est un choix imposé par le thème du film lui-même.

Y a-t-il des cinéastes coréens dont vous vous sentez proche ?

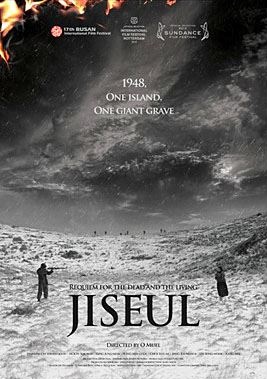

Il y a un film qui m’a particulièrement marqué l’an passé, c’est Jiseul de O Muel, qui a été récompensé au Festival de Sundance. A l’époque où je l’ai vu, j’étais en train de finaliser l’étalonnage de A Cappella et je suis allé voir Jiseul un peu par hasard au cinéma. J’y ai ressenti l’originalité et le courage de son réalisateur.

Avez-vous des influences majeures d’un point de vue pictural ?

Eugène Atger ! Il a beaucoup travaillé à Paris et n’a connu la gloire qu’après sa mort. J’adore son travail depuis que je suis enfant. Et pour les cinéastes, il y en a tellement ! Là, à froid, je pense à Lars Von Trier, les frères Coen, Martin Scorsese…

À propos de Scorsese, qui vous a remis un prix à Marrakech, est-ce que vous vous attendiez à recevoir autant de prix à l’international pour A Cappella ?

Absolument pas…

Et selon vous, qu’est ce qui parle universellement dans A Cappella à ce public international ?

Quand on tourne un film, on n’a ni le temps, ni l’énergie de penser au devenir du film en question, car la mise en scène et la production est en soi une épreuve de force. J’ai été le premier surpris quand j’ai commencé à être invité en festival et quand je me suis rendu compte que le succès était là. Je ne m’explique pas les raisons de ce succès, mais à titre personnel, je pense que c’est parce que l’histoire ne se limite pas à la société coréenne, ce n’est pas un épiphénomène. Elle relève finalement du drame humain et transcende les cultures et les nations.

Ces prix vont-ils vous aider à produire vos prochains films ?

Ce sera sans doute d’une grande aide. C’est une forme de reconnaissance. Mais tout à un prix car cette reconnaissance va de pair avec une pression supplémentaire pour mon second film. Je pense que j’arrive à un moment où je dois oublier A Cappella, tourner la page, et ne plus penser à tous ces prix.

Vous avez déjà un projet en réparation ?

La réflexion est en cours et plusieurs genres m’intéressent. Je suis à un moment où je dois faire un choix et j’y pense au jour le jour.

Il y a quelques années, on avait l’impression qu’il était plus facile qu’aujourd’hui de réaliser un premier film en Corée, surtout si celui-ci n’avait pas un sujet commercialement porteur. Partagez-vous ce point de vue sur la production coréenne ?

Vaste question car à ma connaissance, lors d’un festival récent en Corée, il y avait plus d’une centaine de long-métrage qui avaient candidatés pour êre en compétition. Donc, quelle que soient les impressions extérieures, j’ai l’impression que le cinéma coréen se porte plutôt bien par rapport à il y a 10 ans. À cette époque, c’était rare de voir ne serait-ce qu’un seul film indépendant par an. Il y a donc un mieux.

Nous demandons à chaque réalisateur que l’on rencontre de nous parler d’une scène d’un film qui l’a marqué ou inspiré.

Quel serait votre moment de cinéma ?

Avant de venir à Paris, j’ai vu un film de Hur Jin-ho, Christmas in August, qui parle d’un homme condamné par une maladie incurable. Alors que ses jours sont comptés, il rencontre un nouvel amour. Il y a une scène où il enseigne à son père le fonctionnement d’une télécommande de lecteur vidéo, mais le vieil homme ne comprend rien. Le fils finit par s’énerver et quitte la pièce en claquant la porte. Ce qui m’a marqué dans cette scène, c’est sa force d’empathie, car on est tous les enfants de quelqu’un. L’un des pouvoir du cinéma est de susciter cette empathie.

Propos recueillis le 05/11/2014 à Paris par Victor Lopez.

Traduction de Kette Amoruso.

Merci à Betty Bousquet, Robert Schlockoff et Bich-Quân Tran.

A Cappela, de Lee Su-jin. Corée. 2014. En salles le 19/11/2014.

Crédit photo : FFCP / Dissidenz Films

Suivre

Suivre