À l’occasion de la sortie de Detective Dee, retour sur la dense filmographie de Tsui Hark ! Première partie sur l’œuvre d’une incroyable richesse réalisée entre 1979 ( Butterfly Murders) et 1989 ( Le Syndicat du crime 3). Par East Asia.

1979 : Butterfly Murders

Par Tony F.

Toute carrière à un début, et Tsui Hark, âgé alors de presque trente ans et lancé par Ng See Yuen et sa Seasonal Film Corporation, commence la sienne ici (cinématographiquement parlant du moins, puisque ses débuts se firent comme pour beaucoup à la télévision avec The Gold Dagger Romance ). Butterfly Murders est un film mêlant épouvante, narration polaresque et fantastico-historico-wu xia pian, le tout porté par des influences très occidentales et des effets que l’on pourrait presque qualifier d’expérimentaux, malgré un rendu final finalement bien imparfait : Tsui signe là une première œuvre tirant vers le B movie nanardesque plus qu’autre chose, mais réussit néanmoins à poser les bases de la filmographie fantastique qui suivra, en mêlant les genres avec une ambition déjà palpable, et un style qui lui est propre.

On pourra lui accorder un second degré évident dans sa mise en scène : les “super-héros” dépeints ici nous montrent toutes leurs “ficelles”. Les explosions se font par dynamite, les personnages ne volent pas, mais usent de longues cordes pour traverser des décors et un espace exploités au maximum de leurs potentiels. Chaque scène se montre maîtrisée, chose apparemment innée chez Tsui. Pour autant, les défauts ne manquent pas, et l’on pourra reprocher au métrage son aspect peut être “trop” peu abouti, voir carrément brouillon (ce dernier point étant une caractéristique de nombreux films de Tsui, devenant même au fil du temps une réelle force pour certains de ses métrages).

Tsui Hark se fait une place parmi les grands de la nouvelle vague Hongkongaise, et entame donc sa longue et prolifique carrière de réalisateur, nous montrant avec Butterfly Murders un potentiel latent incroyable, chose qui se confirmera très vite dans les œuvres suivantes, et même dans les trois décennies passées depuis.

1980 : Histoire de cannibales

Par Victor Lopez.

Après l’échec public de son premier film, Butterfly Murders, Tsui Hark a besoin d’un succès pour assurer sa réputation de jeune prodige acquise grâce à ses réalisations pour la télévision dans les années 70. Toujours sous la houlette de Ng See Yuen, il décide de s’inspirer d’une nouvelle de Luxun de 1918, mais n’en garde que la matrice sanguinolente pour en faire une série B surfant sur la vague des films de cannibales qui fleurissent à la même période en Italie comme Last Cannibal World ou Cannibal Holocaust. Loin du cinéma-vérité de Deodato, les histoires de Cannibales version Tsui Hark ont toute la grandiloquence et l’exagération du cinéma de Hong Kong, tout en participant à la modernisation des films d’art martiaux dont le réalisateur va se faire le spécialiste quelques années plus tard (on y retrouve même le thème musical de Wong Fei Wong, qu’ Il était une fois en Chine rendra célèbre en 1991 lors d’une auto-citation en FlashForward). Le film est un mélange jouissif de Kung Fu, de comédie et de délire gore. Le menu est totalement absurde et la tambouille n’est pas très raffinée, mais le résultat rassasie à plus faim et comble de bonheur l’amateur de festins chinois.

1980: L’enfer des armes

Par Fabien Alloin.

Ça commence par des plans de bâtiments massifs, des rues glacées et la description d’un urbanisme enfermant en cage des habitants glissant petit à petit dans l’ultra violence. Le décor est réaliste, oppressant et les personnages s’y cognent jusqu’à épuisement. Hong-Kong en 1980 est là, face à nous. Quand ça se termine, dans les derniers plans, l’image baigne alors dans une stylisation digne de Sergio Leone, un cimetière, un duel et un amoncèlement de cadavres au sol. La froideur de la ville a laissé la place à un paysage désertique et Tsui Hark pousse son film dans ses dernières minutes vers le “gunfight”. Avec L’enfer des armes, sa troisième réalisation, le cinéaste met un terme à la trilogie du chaos qu’il avait entreprit dès ses deux premiers films et affronte pour la première fois la censure de son pays. La violence à l’écran est pourtant très graphique, brutale et jamais hors-champ. Elle attire l’œil et permet discrètement à Tsui hark de mettre en place son discours.

Le cinéaste ancre son film dans le genre et contourne la censure. Surarmés, nos trois acteurs principaux, trois étudiants peureux, se retrouvent dans un ultime souffle confrontés à des ennemis qui les dépassent, des occidentaux sortis tout droit de séries B. La violence est stylisée, caricaturée et le cinéaste semble renier le réalisme froid qui habitait son film jusqu’alors. Des cadavres au sol, se relève pourtant l’un des trois étudiants. Le temps de ramasser une arme et il se met à mitrailler jusqu’à épuisement tout autour de lui : les corps au sol, les tombes aux alentours, le sol, le ciel. En parallèle au « tac tac tac » de la mitraillette, le cinéaste monte des photos de presse de l’époque et Hong-Kong nous revient alors : trottoirs sanguinolents, émeutes, arrestations, descentes de police. Tsui Hark ne se confrontera désormais plus jamais aussi frontalement à la société de son époque, choisissant par la suite, comme dans le final de L’enfer des armes, des chemins de traverse. Il était une fois en Chine le confirmera, Tsui Hark s’exprime à travers le genre. Ainsi L’enfer des armes, plus qu’un brûlot destructif d’un jeune réalisateur en roue libre, n’est autre que son manifeste.

1981: All the Wrong Clues (…For the Right Solution)

par Anel Dragic.

Après avoir signé trois échecs au box office, Tsui Hark rejoint la Cinema City (compagnie de Raymond Wong, Karl Maka et Dean Shek), société alors spécialisée dans la comédie grand public afin d’en signer une à son tour. On s’éloigne donc des oeuvres particulièrement audacieuses réalisées auparavant pour se retrouver avec une parodie des films noirs et de gangsters américains. Prenant place dans les années 40, le film suit l’enquête d’un détective privé (George Lam) aux prises avec un criminel redoutable: Ah Capone (Karl Maka).

Sans être un chef d’oeuvre, All the Wrong Clues s’avère être une comédie tout ce qu’il y a de plus respectable et finalement assez originale pour l’époque. S’écartant des canons instaurés par les frères Hui, Tsui Hark confectionne une oeuvre oscillant entre la comédie légère et le burlesque. Un sacré grand écart mais qui se montre assez équilibré puisque le réalisateur sait faire basculer son récit d’une tonalité à l’autre. Par ailleurs, les hommages au burlesques se montrent judicieusement choisis étant donné la période rétro couverte par le film. Une démarche qui n’est pas sans rappeler le Laughing Times de John Woo, hommage aux films de Charlie Chaplin, également produit par la Cinema City. Doté d’un budget plus confortable que ses précédents films, Tsui Hark réalise là une oeuvre particulièrement bien enveloppée, démarrant sur un beau générique, et une direction artistique très réussie, mais qui manque malgré tout de scènes fortes. On gardera donc le film en mémoire pour le tournant qu’il représente dans la carrière du réalisateur plus que pour ses qualités intrinsèques. A noter que suivra une suite, All the Wrong Spies, réalisée par Teddy Robin Kwan, dans lequel Tsui Hark tient un petit rôle.

1983: Zu: les guerriers de la montagne magique

Par Anel Dragic.

Zu est une date, et dans le cinéma de Tsui Hark, et dans le cinéma de Hong Kong. Annoncé comme le Star Wars made in HK, le film jouit d’un budget conséquent (merci la Golden Harvest!) et ambitionne à lancer la machine blockbuster dans la colonie anglaise de l’époque. Tirant ses racines dans la littérature chinoise traditionnelle, le monde de Zu développe un univers fantaisiste où se côtoient des humains en guerre et des personnages surhumains vivant dans les hauteurs des montagnes de Zu. Un voyage que sera mené à accomplir un jeune humain campé par Yuen Biao.

Le point de départ peut rappeler l’antérieur Histoires de fantômes chinois , sublimation sur le thème des mythes et de leur remise en forme esthétique, réalisé par Ching Siu-Tung et produit/scénarisé/tourné en partie par Tsui Hark. Mélange des genres: aventure, fantastique, teinté de comédie, le film est un véritable point de départ dans l’œuvre de Tsui tant cette formule sera réutilisée par la suite. Si les effets spéciaux ont moins bien vieilli que les tentatives suivantes réalisées par Tsui, le spectacle reste tout de même éblouissant et fait preuve d’une émulsion créative foisonnante. Dirigées par Yuen Kwai, Yuen Biao, Fung Hak On et Meng Hoi, les séquences d’action développent déjà le style “à la Ching Siu Tung”, en moins gracieux certes, mais présentant tout de même des chorégraphies ultra-câblées, des envolées voilées et des mouvement décomposés. Une esthétique qui fera les beaux jours des productions de la Film Workshop, et dont Zu, Warriors From the Magic Mountain en représente la genèse.

1984: Mad Mission 3 – Our Man from Bond Street

Par Anel Dragic.

Tsui Hark, Cinema City, round 2. Cette fois-ci, le réalisateur s’occupe de la mise en scène d’une des sagas comiques les plus populaires du cinéma de Hong Kong: Aces Go Places . Succédant à Eric Tsang, metteur en scène des deux premiers opus, Tsui réalise un opus plus référentiel que les précédents et résolument axé espionnage. Cette fois-ci, Sam Hui se voit chargé par James “Bonds” et la reine d’Angleterre de récupérer les joyaux de la couronne. Mais ces derniers sont en réalité des escrocs utilisant la naïveté du héros pour mettre la main sur le magot. Accompagné de Karl Maka et Sylvia Chang, Sam est chargé de récupérer le trésor royal. Scénarisé par l’increvable Raymond Wong, les hommages à James Bond sont nombreux et devraient ravir les amateurs de l’agent 007 et de fictions d’espionnage. En effet, le casting comporte des caméos de Richard Kiel (Jaws), de Peter Graves et d’une tripotée de sosies: James Bond (interprété par Neil Connery, le frère de vous savez qui), Oddjob ou encore la reine d’Angleterre. Le soucis des réalisateurs à la Cinema City des débuts (parce qu’après il y a quand même eu Le syndicat du crime , ce qui n’est pas négligeable), c’est qu’ils n’y ont aucune identité stylistique. Venus pour cachetonner, ou rendre service à Dean Shek, Karl Maka ou Raymond Wong, les metteurs en scène passant par la Cinema City y viennent tout d’abord pour emballer des comédies susceptibles de rapporter du fric au box office. En somme, une bonne école pour démarrer et assurer une suite de carrière plus libre. Malgré cela, ce troisième opus des Aces Go Places se montre très réussi dans son genre. Plein d’idées, assez fou, bien rythmé, le film remplit son contrat et se montre assez original pour marquer le spectateur. Passage en revu rapide de ce qu’on trouve dans le film, cocktail classique comédie/action des 80s: les sosies déjà, des scènes de casses assez réussies, une baston sur la tour Eiffel, une course poursuite avec des pères noël, un bébé surdoué,… j’en passe. Une curiosité à voir donc !

1984: Shanghai Blues

par Tony F.

Deux ans avant Peking Opera Blues, Tsui Hark réalisait ce film, une réussite totale pour la première production de sa société naissante, la Film Workshop. Romantique dès le début, le film devient vite une comédie vaudevillesque, ne revenant sur son premier ton qu’à la fin, après être passé par divers états émotionnels. L’œuvre joue ainsi constamment sur plusieurs tableaux, posant déjà les bases de production de la compagnie et du réalisateur en donnant lieu à un film multi-genres, intemporel.

Le Shanghai des années 40 est une reconstitution magnifique et poétique, qui n’a pas vocation au réalisme, où se croisent toutes les classes de la société : des propriétaires aux pickpockets, des danseuses de cabarets aux anciens soldats…

Le tout est agrémenté par une ambiance colorée et chatoyante, à l’image du rouge flamboyant des bombardements au début du film, ou du bleu nocturne de la scène, sublime, dans laquelle Kenny Bee joue du violon sur le toit de son appartement, envoûtant toute la ville par sa musique. Les instants marquants se succèdent, allant de l’humour délirant à la romance pure. Chaque aspect est réussi mais aucun ne domine l’autre. La critique sociale aurait été un aspect facilement jouable pour le réalisateur, mais il s’en détournera pourtant pour jouer la carte du comique rural. Car l’humour satirique ne manque pas, entre les SDF, anciens soldats qui vivent en donnant leur sang, les riches patrons tentant d’acheter leurs conquêtes, et bien entendu, les deux personnages féminins que l’on retrouve à la fois proches l’une de l’autre mais opposées par le récit, une thématique qui deviendra récurrente.

Toujours traité avec une légèreté troublante, plaisante, détachée même, Shanghai Blues est une bouffée d’air frais, et, aurait-on envie de dire, l’une des pièces maîtresses de la filmographie de Tsui Hark.

1985: Working Class

Par Anel Dragic.

Les productions de la Cinema City ont toujours divisées, les uns n’y voyant que de vulgaires comédies sans qualités, tandis que d’autres se prêtent au jeu des gags faciles et des beaux castings. En tout cas, ce n’est pas parce que Tsui Hark est derrière la caméra que les choses en seraient autrement. Et pourtant nombreux sont les réalisateurs ayant oeuvrés pour la boite de Karl Maka, Dean Shek et Raymond Wong à l’époque où elle ne faisait que des comédies : Ringo Lam, John Woo, Johnnie To, Kirk Wong, Ronny Yu, Leong Po Chih, Yuen Woo Ping, Chu Yen Ping… ce qui ne les empêcha pas de prendre leur envol par la suite. Working Class se la joue comédie HK, avec son humour tout ce qu’il y a de plus cantonais, son casting tout ce qu’il y a de plus opportuniste (Sam Hui, Teddy Robin Kwan, Tsui Hark et Joey Wang) et lorgne du côté des comédies passées du trio des frères Hui. Avec un peu de satire sociale, le film tente d’opposer une fois de plus la classe ouvrière aux gros friqués, mais sans véritable grain de génie. Pas nul non plus, pour peu que l’on aime les comédies HK, mais un œuvre mineure dans la filmographie de Tsui, surtout si l’on recherche un film portant l’empreinte évidente du réalisateur dans sa mise en scène. Que serait devenu Tsui Hark s’il était resté un réalisateur pour la Cinema City, s’il n’avait pas eu la Film Workshop à côté pour concrétiser ses projets les plus fous? Serait-il devenu le génie que l’on connait aujourd’hui ou bien aurait-il rejoint Clifton Ko au rang des comedy makers ? Peut-être vaut-il mieux ne pas savoir !

1986: Peking Opera Blues

Par Anel Dragic.

Après Shanghai, voici le deuxième coup de blues de Tsui Hark. Retour sous le régime tourmenté de Pékin, en 1913. Il serait difficile de résumer tous les tenants et les aboutissants de Peking Opera Blues tant celui-ci recèle d’enjeux, d’intrigues et de récits qui s’entremêlent, mais disons que le tout s’articule autour d’un personnage secondaire, le général Tsao qui, s’il parvenait à prendre le pouvoir, mènerait le pays à la dictature. Autour de cette base, le film raconte l’histoire de trois femmes: la fille du générale Tsao, incarnée par Brigitte Lin, qui s’associe aux révolutionnaires pour contrer les projets de son père; Sally Yeh, fille du propriétaire d’une salle d’opéra de Pékin, et Cherie Chung qui cherche à mettre la main sur un lot de bijoux volés qui se cacherait dans l’opéra.

Autour d’un tel point de départ, Tsui Hark laisse s’entrecroiser les récits et les personnages interagir entre eux, coopérer ou au contraire se mettre des bâtons dans les roues. D’un rythme très soutenu, le film est une véritable succession de situations sans temps mort. A la fois film de dialogues, mais aussi film d’actions (au sens de péripéties et non de spectaculaire), l’œuvre transporte le spectateur dans le cours des évènements et dans le débit de paroles des protagonistes. Car rarement un film de Tsui n’a paru aussi bavard, et pourtant cela ne veut pas dire ici posé. Le réalisateur insère les dialogues dans le flux de l’action. Les personnages sont pressés, courent, se cachent; le film est d’une hâte véritablement essoufflante. Le métrage se déroulant presque intégralement en intérieur, Tsui Hark filme les déplacements avec une grande maîtrise, à la fois dans le mouvement, mais aussi dans l’usage de l’espace, si bien que le film devient une sorte d’opéra filmé teinté de vaudeville.

Outre son humour, en grande partie caractérisé par ses personnages parfois grotesques et caricaturaux, Peking Opera Blues est aussi un beau drame politique. Pointant du doigt l’incapacité de la Chine à tendre à la démocratie, Tsui Hark livre encore une fois une œuvre empreinte de ses obsessions face à la Chine, son histoire et sa culture, qui le poursuivront tout le reste de sa filmographie. Film identitaire, mais aussi sur la crise d’identité, ce n’est pas un hasard si les apparences sont floues, si Brigitte Lin se voit masculinisée ou encore si les hommes de l’opéra se griment en femmes. Majoritairement film de femmes, celles-ci reflètent cette pluralité chinoise, en prenant deux actrices taïwanaises (Lin et Yeh) et une hongkongaise (Chung), qui finissent par collaborer pour stopper la tyrannie des autorités. Un jalon dans le filmographie du réalisateur qui trouvera également écho dans ses Il était une fois en Chine.

1988: The Big Heat d’Andrew Kam, Johnnie To et Tsui Hark

Par Anel Dragic.

Film bordélique s’il en est, dans sa forme comme dans sa conception, The Big Heat marque l’incursion de Tsui dans le polar HK. A l’origine, simple co-production entre la Cinema City et la Film Workshop, la mise en scène est léguée à Andrew Kam ( Fatal Termination , c’est lui). Peu satisfait des méthodes de Kam, Tsui Hark, producteur du film, le renvoie et offre la mise en scène à Johnnie To. Toujours insatisfait du résultat final, Tsui tourne quelques plans additionnels, dont de nombreuses prises sanglantes. Véritable témoignage de la méthode Tsui Hark, The Big Heat montre l’implication du producteur, qui se porte garant du bon développement du film jusque dans sa conception. Après l’expérience d’ Histoires de fantômes chinois , de A Better Tomorrow 2 et avant le tournage chaotique de Swordsman , The Big Heat met une fois de plus en évidence la poigne du bonhomme, qui sait imposer ses choix sur ses productions (heureusement que certains réalisateurs comme John Woo ont su lui tenir tête). Un caractère tyrannique, mais qui va bien souvent dans le sens des œuvres puisque celles-ci en ressortent très souvent grandies. Violent et hétérogène dans le ton, The Big Heat est un film malade mais réussi, où se côtoient des déchainements de violence particulièrement viscéraux, et des gunfights frénétiques, dont certaines folies visuelles préfigurent son polar culte: Time and Tide .

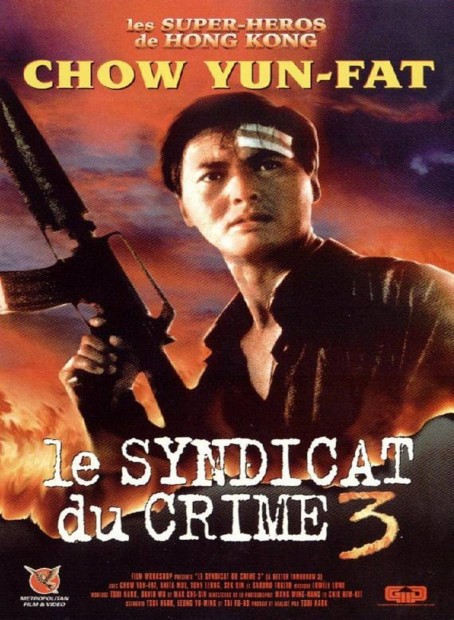

1989: Le Syndicat du crime 3

Par Yannik Vanesse.

Tsui Hark a produit les deux premiers Syndicat Du Crime – il fait d’ailleurs une courte apparition dans le premier –, deux polars Hongkongais assez fantastiques réalisés par John Woo, qui est découvert par le grand public grâce à ces films. Le final du Syndicat Du Crime 2 est en effet on ne peut plus marquant de par son exubérance et sa violence impressionnante !

Le troisième opus est une préquelle, que réalise Tsui Hark lui-même.

Si la démarche peut paraître déplaisante – surtout que Tsui utilise le point de départ auquel avait pensé John Woo pour le deuxième épisode (le Vietnam) – , cela ne change rien à la qualité du métrage. Le film aurait dû pourtant se démarquer du Syndicat Du Crime car son histoire n’entretient presque aucun rapport avec ses modèles. L’œuvre reprend tout de même le personnage de Mark – l’inoubliable Chow Yun-Fat – , réutilise le thème musical et, surtout, met en scène l’acquisition des fameuses lunettes de soleil et de l’imper qui, tel le costume d’un super-héros, sont indissociables du Chow Yun-Fat des Syndicats Du Crime – à tel point que le frère jumeau de Mark enfilera ledit imper avant d’aller combattre les méchants au cours du deuxième opus… Mais c’est tout.

Nous sommes ici en face d’une histoire d’amitié et surtout d’amour aussi belle que tragique, avec Mark et son cousin qui cherchent à quitter le Vietnam et, pour cela, s’allient à Kit, femme aussi belle que forte et dangereuse, dont ils tombent tous deux éperdument amoureux. D’ailleurs, Kit vole la vedette à Mark en étant bien plus dangereuse que lui, et en menant la plupart des gunfight – assez rares – du film – à elle seule, une arme dans chaque main, décimant des dizaines de soldats.

Cependant, même s’il est dommage d’avoir ainsi capitalisé sur les succès de John Woo, Tsui Hark nous livre une histoire très belle et passionnante, menée par d’excellents acteurs, avec quelques fusillades des plus tendues – le duel final est aussi intense que triste.

Suivre

Suivre