Projeté au Festival de Cannes à la Quinzaine des cinéastes, Le Maitre du Kabuki de Lee Sang-il est une magnifique fresque nous plongeant dans la complexité d’un art et de ses interprètes.

Nagasaki, 1964 – À la mort de son père, chef d’un gang de yakuzas, Kikuo, 14 ans, est confié à un célèbre acteur de kabuki. Aux côtés de Shunsuke, le fils unique de ce dernier, il décide de se consacrer à ce théâtre traditionnel. Durant des décennies, les deux jeunes hommes évoluent côte à côte, de l’école du jeu aux plus belles salles de spectacle, entre scandales et gloire, fraternité et trahisons… L’un des deux deviendra le plus grand maître japonais de l’art du kabuki.

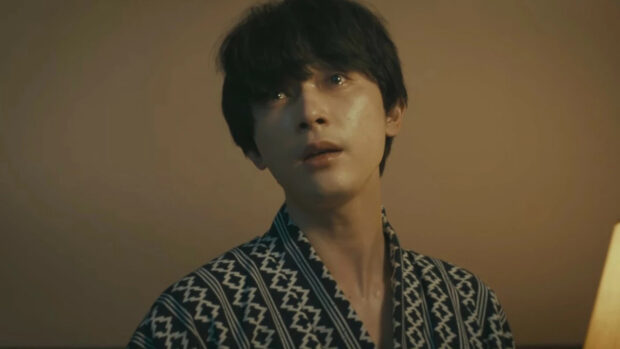

Le Maître du Kabuki est une superbe fresque, ample et feutrée, sur la beauté d’un art et la complexité de ses interprètes. Sur une période de près de 50 ans, nous allons observer les hauts et les bas d’un duo d’acteurs kabuki, Shunsuke (Yokohoma Ryusei) et Kikuo (Yoshizawa Ryo), de l’enfance à l’âge mûr. Chacun va représenter une facette de cet art du kabuki, mais également de la manière dont il s’inscrit dans la société japonaise. Fils de Hanjiro (Watanabe Ken), un célèbre acteur kabuki, Shunsuke représente la notion d’acquis, dans son statut d’héritier davantage que par le talent, amené naturellement à prolonger la lignée prestigieuse de sa famille sur scène. Orphelin d’un chef de gang yakuza, Kikuo représente l’inné, développant un talent pur, instinctif et hors-normes qui tentera difficilement d’ouvrir les portes que lui ferme sa basse extraction sociale.

Lee Sang-il se montre parfaitement didactique pour initier le spectateur au kabuki, tout d’abord par le rude apprentissage des deux amis. La fougue et l’amitié les reliant dans la capture de cette adolescence sur les planches rappellent d’ailleurs grandement l’euphorie de 69 (2004), excellente adaptation que signa Lee Sang-il du roman nostalgique de Murakami Ryu. Tout au long du récit, il n’existera pas réellement de rivalité entre Shunsuke et Kikuo dont l’affection ne se démentira jamais. C’est la vision de leur art et le système de caste du monde du kabuki (prolongement d’une certaine culture pyramidale japonaise) qui les opposera. L’acteur « total » qu’est Kikuo en fait un être tellement dévoué à son art qu’il s’en détache des interactions humaines. Cette flamme est absente chez Shunsuke, mais en fait un être plus sensible et conscient de ses limites.

Le scénario offre une passionnante trajectoire aux deux protagonistes dont les sommets et la déchéance s’entrecroisent pour exacerber ces traits de caractère. Kikuo est une onnagata écorchée et à fleur de peau faisant choir le public par son jeu intense. Mais ce n’est qu’en devenant un individu digne à travers les épreuves qu’il peut espérer atteindre sa vision, son idéal artistique. Shunsuke est un garçon chaleureux, rieur mais sans passion qui doit au contraire se détacher des superficialités du monde pour mieux s’immerger dans ses rôles. En somme, ils sont complémentaires et les moments les plus marquants sont lorsqu’ils jouent en duo, les thèmes s’y déployant d’ailleurs pleinement lors des passages scéniques.

Arpentant coulisses fébriles, spectacle intense et émotions traversant le public, Lee Sang-il saisit tout le spectre du théâtre kabuki. On passe de la technicité du mouvement, du phrasé et de la gestuelle durant la partie juvénile, à une pure recherche et observation de l’abandon et du sacrifice qu’exige un rôle lors des moments adultes. Comme le soulignera Watanabe Ken dans un dialogue, ce n’est que lorsque le corps se souvient instinctivement des postures et des chorégraphies que l’esprit peut se libérer, que l’onnagata arrête de « jouer » pour seulement « être » une héroïne tragique.

Ce moment, Kikuo et Shunsuke ne l’atteignent pas simultanément dans un premier temps. Le retrait naturel de Shunsuke permet cet accomplissement chez Kikuo, artiste égoïste et parfois vil pour retrouver les sommets. C’est en faisant naître chez lui cette volonté de briller que Kikuo contribue à son tour à l’éveil de Shunsuke, ce dernier lui empruntant son égoïsme dans le sens le plus noble du terme. Leur dernière interprétation commune est ainsi marquée d’une vive émotion, tant elle requiert d’eux une implication psychique et douloureusement physique. C’est captivant de bout en bout car en misant sur l’implication émotionnelle pour introduire le kabuki, Lee Sang-il le rend accessible et envoutant sans déférence muséale poussiéreuse. La « vision » de l’artiste ayant atteint la plénitude de ses capacités est représentée symboliquement par des inserts oniriques furtifs pendant tout le film, avant de s’imposer dans toute son ampleur scénique et spirituelle dans une sublime dernière séquence. Lee Sang-il signe un vrai beau pendant (le contexte politique et le sous-texte gay en moins) de l’Adieu ma concubine de Chen Kaige à travers cette amitié dans le monde du kabuki, porté par l’interprétation magnifique de Yoshizawa Ryo et Yokohoma Ryusei.

Justin Kwedi.

Le Maître du kabuki de Lee Sang-il. Japon. 2025. Projeté au Festival de Cannes 2025.

Suivre

Suivre