Le Chat qui fume sort un superbe coffret réunissant les six films de la saga La Femme scorpion, fleuron du cinéma d’exploitation japonais des années 70. On s’attarde sur le mémorable premier volet, film de prison tour à tour racoleur, vindicatif et jubilatoire, porté par la présence magnétique de Kaji Meiko.

Après avoir été trahie par l’homme qu’elle aimait, Matsu, surnommée Sasori (Kaji Meiko), va tout faire pour s’évader de prison et assouvir sa vengeance.

La Femme scorpion est sans doute un des films les plus emblématiques du Pinku Eiga et de ses paradoxes. On rappelle donc que ce sous-genre naquit à la fin des années 60 lorsque les studios japonais, en détresse et au bord de la faillite à cause de la concurrence de la télévision, trouvèrent une solution radicale pour se relancer. L’idée était de montrer ce que le petit écran ne pouvait se permettre, à savoir un érotisme bien plus prononcé. Cette tendance envahit tous les genres, du film historique au sein de la Toei au mélodrame ou la comédie polissonne dans les Roman Porno de la Nikkatsu, mais sous les codes de cinéma d’exploitation, ces films purent parfois s’avérer diablement audacieux. La Femme scorpion en est un bel exemple avec un pur film d’exploitation cédant à tous les aspects putassiers propres à séduire le public masculin initialement visé et en faisant un WIP (Women in Prison) en même temps qu’un rape and revenge, déshabillant allégrement ses prisonnières, faisant subir les derniers outrages à son héroïne et en pimentant même le tout d’une scène saphique totalement gratuite (et à la chute assez comique). Derrière ce racolage apparent se cache pourtant un sacré brûlot féministe fustigeant la société japonaise.

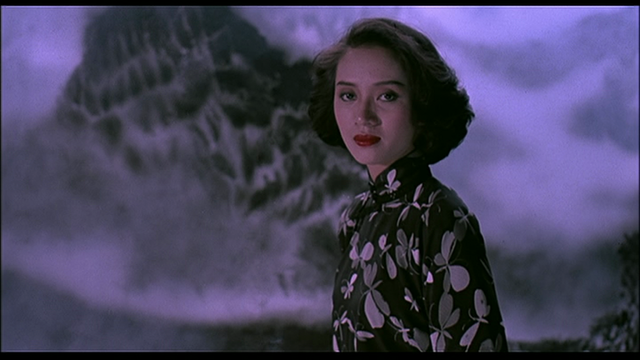

Le film s’ouvre sur l’évasion de la prisonnière 701 Nami (Kaji Meiko) avec une codétenue, les deux étant malheureusement rattrapées de justesse par leurs geôliers non sans avoir vendu chèrement leur peau. Autant dans sa façon de tenir tête aux poursuivants lors de l’évasion que par son attitude farouche et glaciale lorsqu’elle est jetée au cachot après sa capture, la hargne de Nami interpelle. Capable d’exaspérer par sa résistance les gardiens qui la torturent ou d’intimider d’un regard noir une codétenue alors qu’elle est pourtant ligotée, Nami semble être un roc inébranlable. Sa haine vient de bien plus loin que ceux qui la tourmentent dans cette prison et remonte à quelques années plus tôt lorsqu’elle fut manipulée par l’homme qu’elle aimait, Sugimi (Natsuyagi Isao), un policier corrompu qui la livra en pâture à des yakuzas pour s’enrichir.

Ito se montre d’une inventivité flamboyante pour souligner ce passé tragique à coups de cadrages surprenants (la contre-plongée rendant le sol transparent et adoptant le point de vue terrifié de Nami, assaillie par des yakuzas libidineux), d’une esthétique pop qui renforce le malaise – tout le drame initial se déroulant dans un décor unique se transformant au gré des variations d’éclairages, et en coulissant pour illustrer comment ce traumatisme s’inscrit dans la mémoire de l’héroïne – et surtout par une force évocatrice marquante. Ainsi le sang de Nami déflorée pour la première fois forme le drapeau du Japon sur le drap blanc, le machisme et la domination masculine étant montrés en étendard par la représentation même de ce symbole national bafoué.

Le scénario (adapté du manga de Shinohara Tooru) étale tous les clichés associés au film de prison (gardiens sadiques, rivalité entre bandes rivales…), mais même dans ses angles les plus racoleurs, il ne perd jamais de vue ses velléités féministes rageuses. Toutes les divisions et les affrontements entre prisonnières se font donc souvent par les manigances d’un élément masculin extérieur semant la discorde, que ce soit Sugimi payant une détenue pour assassiner Nami qui reste un témoin gênant ou alors le directeur braquant les prisonnières contre notre héroïne en les soumettant à des tâches harassantes. La toute-puissance masculine altère ainsi une possible solidarité féminine et dévoile les tares d’un sexe « faible », incapable d’exister loin du regard des hommes. Ito exprime cette idée en faisant de toutes les femmes néfastes des personnages expansifs dont la logorrhée trompeuse trahit un signe de faiblesse. À l’inverse, Nami et ses rares alliées sont des êtres taiseux qui se jaugent et s’estiment en un regard et dont les actions définissent la volonté de fer plus que les mots. Malmenée par une prisonnière profitant qu’elle soit attachée pour lui jeter son repas à la figure, Nami va par le geste radicalement calmer les ardeurs de l’intéressée. Plus tard lorsqu’on infiltrera une gardienne pour se lier d’amitié et lui soutirer des informations, un simple « Tu parles trop » lancé par Kaji Meiko suffira à faire comprendre qu’elle a démasqué la taupe.

Ito Shunya va verser dans un excès visuel croissant pour développer cette thématique par l’image, rendant les ennemies les plus malfaisantes carrément monstrueuse (le face à face dans les douches), où transformant son décor en véritable espace mental propre à libérer toutes ses frustrations. C’est le cas dans le passage de l’extérieur au décor studio durant la scène de travaux forcés tournant à la rébellion où le ciel prend des teintes écarlates, accentuant la touche baroque. L’allure frêle mais le regard menaçant, Kaji Meiko impose un personnage au tempérament indomptable dont elle fait une véritable icône. C’est une femme martyr refusant constamment la destinée de soumission que la société veut lui imposer, cette nature rebelle et vengeresse s’incarnant parfaitement lors du final où elle arbore cette tenue d’archange noir bien décidé à faire payer tous les hommes l’ayant trahie. La Femme scorpion est un vrai classique qui sera une des sources d’inspiration de Quentin Tarantino pour ses Kill Bill (reprenant d’ailleurs la chanson Urami-Bushi chantée par Kaji Meiko) et qui deviendra une saga de six volets.

Bonus :

Melody Kaji de Yves Montmayeur (24min) est une captation d’une prestation scénique de Kaji Meiko, entrecoupée d’extraits de films, de photos de tournage, archives vidéo et de séquences stylisée spécifiquement filmées pour le bonus. Entre deux morceaux, l’actrice s’adonne à la confidence sur sa carrière, ses rencontres, ses doutes notamment lors de premiers pas difficiles. Pour le spectateur occidental figé dans l’image iconique de Kaji Meiko, c’est une belle occasion de découvrir l’actrice dans l’âge mûr et sous un jour plus chaleureux que certains de ses rôles taciturnes. On appréciera sa présence scénique, le timbre intact de sa voix lorsqu’elle interprète les légendaires Urami bushi et Shura no hana, et une douceur qui crée un sentiment de proximité avec le public lors de ses confidences.

Meiko (1h10) est une présentation de la carrière de Kaji Meiko par Clément Rauger, spécialiste du cinéma japonais qui eut l’occasion d’interviewer l’actrice pour Les Cahiers du cinéma, entretien dont il racontera les conditions en fin de bonus. Il évoque ses débuts dans le mannequinat puis en tant que speakerine à la télévision où elle ne s’épanouit pas dans ces activités passives. C’est cependant là qu’elle est repérée par un agent de la Nikkatsu où elle fera ses débuts d’actrice. Elle y est soumise à des cadences infernales de tournage dans des rôles de fiancée et faire-valoir des héros masculins. Seule manière de s’affirmer, l’attitude et les tenues modernes et garçonnes qu’elle arbore hors des plateaux et qui vont attirer les regards d’un réalisateur comme Hasebe Yasuharu. Le changement de nom (son véritable nom étant Ota Masako) contribue aussi à la lancer sur des rôles plus aboutis. Clément Rauger détaille les conditions de production de toutes les grandes franchises qui populariseront Kaji Meiko comme Stray Cat Rock, Lady Snowblood et La Femme Scorpion. Il fait un parallèle dans cette transition professionnelle avec les changements au sein de la société japonaise, dont la personnalité forte l’incite à quitter la Nikkatsu pour la Toei où elle impose davantage ses conditions. Le bonus est également intéressant pour voir les contraintes auxquelles étaient soumis les acteurs sous contrats, rappelant le système hollywoodien classique, et dont découle paradoxalement son passage par la chanson exigé par le studio. Il explique son éclipse des plateaux de cinéma par sa participation à un feuilleton télévisé très populaire qui dura 28 ans. Un bonus passionnant qui offre un large panorama de la carrière et des conditions du milieu du cinéma japonais de cette période.

Shun’ya Ito (41min) est une présentation par Julien Sévéon du réalisateur emblématique de la saga de La Femme scorpion dont il signa les trois premiers volets. C’est une carrière météore dont la série de La Femme scorpion reste le titre le plus connu. Sévéon nous explique qu’Ito est issu de l’extrême gauche alors très active et réprimée au Japon, ce qui rend plus explicite la radicalité de la société dépeinte dans ses films, notamment les figures d’autorité masculine. La Femme scorpion est son premier film et Sévéon décrit la collaboration avec Kaji Meiko qui lui impose d’incarner un personnage mutique. Cela va sublimer l’intensité de l’actrice et l’inventivité d’Ito pour traduire l’émotion, imposer le regard et la présence de Kaji. Une autre anecdote savoureuse réside dans la manière presque hasardeuse de la création de la tenue iconique de Kaji Meiko. Malgré le succès commercial, les expérimentations formelles croissantes d’Ito (et le tournage dans l’ordre chronologique qu’il impose et rallonge la production) amènent des frictions avec la Toei qui conduisent Ito à être écarté de la série après le troisième volet, sans que les conditions ne soient très claires. Sévéon dépeint spécifiquement les éléments subversifs des films dans le fond et la forme, particulièrement le second film et cette séquence où un homme se vante de ses exactions sur les femmes en Chine durant la guerre, sujet déjà tabou à l’époque mais toléré dans le cadre du cinéma d’exploitation. La suite de sa carrière est plus obscure, amenant quelques surprises comme la réalisation d’une œuvre révisionniste célébrant un criminel japonais de la Deuxième Guerre mondiale, un virage étonnant pour un ancien militant d’extrême gauche. Julien Sévéon revient en fin de bonus sur la manière dont Hasebe Yasuharu prolonge l’héritage politique d’Ito dans le quatrième opus. Un segment très intéressant sur ce cinéaste méconnu en dehors de sa série phare.

Les seconds couteaux (41 mn) voit le journaliste Fathi Beddiar revenir sur les seconds rôles emblématiques qui accompagnent Kaji Meiko tout au long des films de la série. Il commence par Natsuyagi Isao jouant le fiancé retors du premier film et acteur fétiche de Gosha Hideo. Il vante le charisme de l’acteur et la véracité de son personnage à travers une surprenante anecdote personnelle, et évoque des pans méconnus de sa carrière comme le fait qu’il fut le doubleur attitré des figures viriles comme Clint Eastwood, Franco Nero et Charles Bronson. Viendra ensuite Watanabe Fumio incarnant le directeur de prison sadique, « gueule » inoubliable souvent vue dans le cinéma d‘Oshima Nagisa avant un virage remarqué vers le cinéma d’exploitation dans la série de Streetfighter, Le Couvent de la bête sacrée ou justement La Femme scorpion. L’érudition, la truculence et le sens de la formule du journaliste font mouche tout au long de ce bonus où il raconte d’ailleurs sa frustration initiale de l’absence de crédit traduit entièrement dans les films japonais, l’obligeant à recourir à ses connaissances japonaises ou bilingues pour lui nommer les acteurs et techniciens des films l’ayant marqué.

Les bande-annonces originales mais non restaurées des six films de la série.

Justin Kwedi.

La Femme scorpion d’Ito Shunya. Japon. 1972. Disponible en Blu-ray dans le coffret Intégrale Scorpion chez Le Chat qui fume en avril 2023.

Suivre

Suivre