Homme au tempérament aussi tempétueux qu’attachant, Matsugoro est un conducteur de pousse-pousse apprécié des habitants de sa ville. Un jour, il porte secours à un petit garçon, Toshio, et fait la connaissance de ses parents, les Yoshioka. Lorsque le père meurt subitement, Matsugoro promet à sa veuve de veiller sur leur fils. Enfant craintif et réservé, Toshio va progressivement s’épanouir au contact de Matsugoro. Yoshiko apprécie elle aussi la compagnie de cet homme pourtant bien éloigné de son milieu…

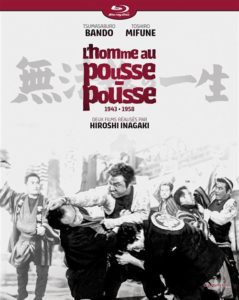

L’HOMME AU POUSSE-POUSSE (1943)

Pour cette première version produite par la Daiei, Inagaki confie le rôle principal de Matsugoro, l’éponyme « homme au pousse-pousse », à Bando Tsumasaburo, grande star du muet, un brin déchue à l’arrivée du parlant et à ne pas confondre avec l’acteur de kabuki (et de L’Étang du démon) Bando Tamasaburo. Grâce à son énergie rustique, sa bonhomie provinciale, l’acteur interprète à merveille l’homme ordinaire de la rue, laissant entrevoir dans le film une sorte de Capra japonais.

Très bel objet de cinéma, l’ensemble paraît amarré à des inspirations extra-cinématographiques. Bien que la restauration respecte le sfumato de la photographie, ce flou artistique qui nimbe le réel dans une esthétique d’estampe, les décors artificiels reconstituant les sentiers forestiers évoquent les conventions plastiques du théâtre. La séquence de l’attaque dont est victime Matsugoro évoque aussi la gestique conventionnelle du kabuki.

La mise en scène emprunte souvent des plans filmés en plongée quasi-zénithale. Comme si Inagaki favorisait le point de vue d’un spectateur se penchant sur une petite boîte à musique dans laquelle s’agiterait des pantins. La petite ritournelle fabuleuse que file le récit donne à voir un monde évanoui et fascinant d’être toujours là, devant nos yeux, sous nos oreilles, rendus à vif par la qualité de la restauration. Entêtant et joyeux, le film n’héberge justement pas innocemment le motif de la roue (avec tout son lot de dynamisme et d’avancée), qui revient souvent, comme une rime plastique aux accents soviétiques.

La qualité de la restauration se distingue particulièrement non pas par l’acuité délavée des images et des sons mais plutôt par sa faculté à préserver la brutalité originelle. L’âpreté de la matière sonore évoque également celles similaires à la même époque en Occident. On perçoit parfois, sur certaines séquences, des baisses de volume sonore et des bruissements persistants, probablement dus au matériau d’origine soumis à restauration. Ce résidu de vétusté, irréductible au temps qui passe, malgré le piqué du Blu-Ray, rappelle avec bonheur l’origine du film sans singer une nouvelle jeunesse artificielle.

Plusieurs moments donnent à voir des éléments singuliers du Japon, alors en pleine Guerre du Pacifique. Un théâtre populaire, des costumes de jeunes va-t-en-guerre, des décoration d’izakaya et même des tambours traditionnels apparaissent, notamment, lors de la scène finale, riche de vitalité esthétique, prise dans une scénographie, un montage et des axes de plan inspirés, mêlés à une bande originale singulière. En résulte un vrai moment digne des meilleurs scènes de L’Homme à la caméra de Vertov. Élément symptomatique d’une réalisation qui s’autorise plusieurs échappées très cinématographiques, comme cette séquence à la moitié du film où le jeune Matsugoro se perd dans une forêt.

L’HOMME AU POUSSE-POUSSE (1958)

De même que Inagaki, après une première Trilogie Musashi en 40-42, en a fait le remake en 54-56, il reprend en 58 l’un de ses classiques des années 40 pour lui redonner peau neuve, avec Mifune dans les deux ré-adaptations. Cette 2ème version de L’Homme au pousse-pousse se pare de ses plus beaux atours techniques de l’époque : la Perspecta Sterophonic Sound se couple au Tohoscope pour élargir les dimensions visuelles et sonores du premier. Grâce à toutes ces vertus techniques, la myriade de couleurs saisit dès les premiers plans du générique et la richesse orchestrale (digne des symphonies filmiques de Max Steiner) campe le décor : nous allons (re)traverser une grande fresque populaire mais intime, celle de Mastugoro, l’homme au pousse-pousse.

Tout commence en 1897, dans l’île de Kyushu. Sûr de ses effets, déjà travaillés dans la version précédente, Inagaki donne ici de nouveaux attraits à son histoire : moins farcesque, plus épique. L’auteur a davantage de moyen, le public japonais a plus que jamais besoin de rêver au cinéma (pour mieux panser la plaie tenace de la défaite et pour participer à redorer l’estime nationale). Au format noir et blanc originel se substitue donc le scope et la couleur. À Bando, se substitue Mifune, alors au faîte de sa gloire d’acteur, ayant tourné déjà dans les plus grands Kurosawa (Les Bas-fonds, Le Château de l’araignée, Les 7 Samouraïs…). Égal à lui-même et taillé pour le rôle, il se révèle dans son rôle habituel de bête masculine, faisant de Matsugoro un lointain descendant du Kikuchiyo des 7 Samouraïs. Son énergie mal dégrossie, mêlée d’une émotion brute, en fait aussi un Belmondo avant l’heure. Du côté des comédiens, ce que le film offre de plus prodigieux, c’est le face-à-face entre l’acteur et Chishu Ryu. Le maillage de leur deux énergies contraires donne un beau moment de cinéma, qu’on regrette presque trop bref. Le casting déploie tout du long les plus grands acteurs de l’époque, dont la plupart vus chez Ozu : Iida Choko, Tanaka Haruo, Nakamura Nobuo…

Reprenant trait pour trait le récit de la première mouture, le film – malgré sa cinématographicité affichée – ne se détache pas non plus de certaines conventions théâtrales. Empruntant des effets de style très formalistes, la réalisation se tourne parfois vers un réalisme mâtiné de théâtralité : un sens du cadrage qui épouse le réel extérieur, dans lequel se déploie le petite mécanique artificielle de la vie de Matsugoro. Ce qui n’enlève en rien l’émotion que le film dégage, avec plus de franchise que le premier. La scène de la course, notamment, à laquelle Matsu prend part pour impressionner le jeune garçon dont il se sent père de substitution, offre une vraie séquence d’émotion, d’humour, avec des enjeux dramatiques clairs et forts.

Il est tentant de jouer au jeu des 7 différences. L’emploi fait dans cette version du motif de la roue semble moins plastique et plus « rhétorique », comme cette roue surgissant pour figurer un effet de transition jusqu’en 1914. Néanmoins, ce que les 2 films offrent peut-être de plus émouvant, c’est cet amour impossible entre Matsugoro, cet homme du peuple et Yoshiko Yoshioka, cette femme d’une classe supérieure. Enfin, en faisant jouer au protagoniste le rythme de Gion, présumé disparu, il fait de cet homme de la rue un véritable porte voie du patrimoine populaire.

Bonus

Dans le documentaire de 19min Les roues du destin – l’histoire de « L’homme au pousse-pousse« , on a l’occasion d’écouter un entretien avec l’assistant du chef-opérateur Miyagawa Kazuo (que Inagaki appelait sa « première épouse » pour avoir tourné 17 films avec lui). Il défend avec intelligence que L’Homme au pousse-pousse a tissé la matrice de tous les grands films japonais des 50.

On apprend également, à l’occasion d’une très belle séquence animée, que la censure de l’époque a amputé le film de 10min (processus négocié entre la Daiei, le Ministère de l’Intérieur et Inagaki lui-même).

Avec quelques extraits d’entretien radio et télé d’époque du cinéaste, on découvre aussi que, par endroits, plus de 40 plans de chevauchaient dans le storyboard. Composé d’une foule d’anecdotes, d’archives précieuses et de mises en perspective historique, ce bonus dresse un pont salutaire entre les deux versions du film, dont la dernière a remporté rien moins que le Lion d’Or à la Mostra de Venise des mains du jury présidé par Jean Grémillon.

Flavien Poncet

L’Homme au pousse-pousse de Inagaki Hiroshi. Japon. 1943-1958. Disponible en DVD/Blu-Ray chez Carlotta Films le 03/05/2022

Suivre

Suivre