Le Black Movie de Genève livre un hommage « hyper-select » au plus prolifique des réalisateurs japonais contemporains en projetant 3 nouveautés (Tag, Tokyo Tribe, The Virgin Psychics) et 3 classiques (Suicide Club, Noriko’s Dinner Table, Love Exposure). En attendant la table ronde du critique suisse Fabien Schneider, le 27 janvier à 19h à Fonction : Cinéma, East Asia vous livre quelques clefs sur l’oeuvre du cinéaste.

Propos recueillis par Anel Dragic le 24 novembre 2011.

Les rêves surexposés de Sono Sion

Par Fabien Alloin (2001).

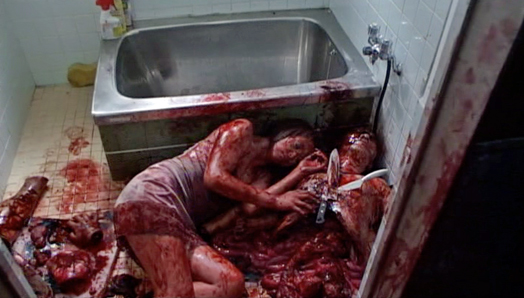

Des dizaines de jeunes filles dans le métro de Tokyo. Leurs rires se mêlent au brouhaha général et le gris des murs, la morosité ambiante du lieu s’efface pour laisser place à leurs jeux, à la fraîcheur de leurs visages et l’innocence de leurs tenues d’écolières. Elles parlent entre elles, s’amusent. Sur le chemin du collège ou de leur maison, elles sont là et de sourire en sourire, une impression de malaise s’empare de nous. Tout cela sonne faux. Comme une mauvaise représentation théâtrale, rien ne semble naturel ; les attitudes sont surjouées. Le métro s’approche et elles s’avancent toutes au bord du quai. Il arrive à la station et elles commencent à compter, main dans la main. À trois, quand elles se jettent sur les rails, les murs deviennent écarlates, les passants éclaboussés. L’écran titre apparaît. À travers cette première scène de Suicide Club (2002), Sono Sion vient de faire une entrée fracassante en Occident. Entre 2002 et 2010, Sono Sion réalisera sept films et gagnera de nombreuses récompenses dans les divers festivals où il sera convié. Aucun de ses films ne sera distribué en France au cinéma et très rares seront les sorties DVD – seuls Suicide Club et Noriko’s Dinner Table sont parus en 2008. Quelle que soit l’expérience, euphorique – Love Exposure (2008)-, aérienne – Hazard (2005) – ou physiquement éprouvante – Strange Circus (2005), elle sera donc aussi, à défaut d’être zone 1, forcément illégale.

Rêver éveillé

Les aller-retours incessants entre réalité et fantasme pourraient donner à voir Strange Circus comme un film schizophrénique. Les noms changent, les visages aussi et dès que la caméra invite du concret à l’intérieur de son cadre, les murs deviennent flottants et les personnages s’évaporent. L’incapacité du spectateur à tenir physiquement le film, à savoir ce que Sono Sion attend de lui et de nous, ne vient pas de l’écriture des personnages principaux et de leur schizophrénie envisageable mais plutôt du fait que chaque scène, chaque plan semblent conditionnés par le rêve. Celui des personnages qui s’introduit dans leur réel et influence l’esthétisme même du film, mais également celui de Sono Sion ; l’envie de réaliser un film librement, sans le rattacher à un genre, en jouant avec les codes de la narration et ici avec Strange Circus, en poussant le spectateur à la limite du supportable. Ce rêve omniprésent, qui fait vivre les personnages de ce film infernal et qui motive le cinéaste à continuer scène après scène à enfoncer le spectateur dans son fauteuil, est au centre de tous ses films. Là se trouve peut-être même la raison de la non-distribution de son cinéma en France. L’horreur de la première scène de Suicide Club laissait la place, quelques minutes plus tard, à une enquête policière pour se terminer dans un surréaliste drame familial. Aucun genre précis ne peut être rattaché à ce film et le spectateur se retrouve emporté de scène en scène, de style en style, dans le cauchemar du cinéaste.

Exte: Hair Extensions (2007) également, partant d’un postulat horrifique simple, brouille les pistes et flirte avec la comédie dramatique et l’absurde. Sono Sion arrive à plusieurs reprises à filmer au travers cette histoire de cheveux tueurs (sic) une horreur pure, viscérale mais s’amuse à désamorcer chaque effort allant dans ce sens à travers le personnage d’un pervers pathétique totalement décalé. Le besoin pour Sono Sion de ne pas se laisser enfermer au sein d’un même genre semble vital. Même lorsqu’il signe un film a priori voué au marché du cinéma d’horreur, une presque parodie des films d’épouvantes japonais de ces dernières années, Sono Sion ne peut s’empêcher le pas de côté. Le spectateur suit difficilement l’intrigue mais bercé par le rythme flottant mis en place par le cinéaste, se laisse accompagner jusqu’au final apaisé, comme sorti d’un mauvais rêve. Suicide Club, Strange Circus tout comme Exte: Hair Extensions, bien que très différents et aux genres difficilement identifiables, se traversent comme un rêve ; en s’attardant sur les décors, les personnages, mais en oubliant quelque peu une intrigue trop dense, trop ramifiée en retrait par rapport à la forme. À travers la recherche de liberté du cinéaste, restent de ses films une sensation, des couleurs, une chaleur. Loin d’être des films expérimentaux, les œuvres de Sono Sion sont des expériences sensorielles dont il est difficile d’effacer le souvenir. Invitation au rêve, invitation au cauchemar, on les vit main dans la main avec des personnages qui, au fil des minutes, nous ressembleront de plus en plus.

C’est ainsi que l’on s’attache au héros de Hazard. Partant à la rencontre d’un New-York rêvé, il se retrouve confronté à un présent qui l’échappe et qu’il ne sait voir. Ainsi, il se lie d’amitié avec de jeunes New-Yorkais déconnectés de la réalité et vit son rêve avec eux. L’un est un artiste, dealer, vendeur de glace et l’autre un jeune homme, amoureux en secret d’une distributrice de tracts qu’il souhaite épouser. Les rues de la ville sont flottantes, les habitants sont des fantômes et le trio que nous présente Sono Sion restera en décalage total par rapport à ce qui les entoure. Quand ils se retrouvent poursuivis par une voiture de police après un braquage, courant maladroitement au milieu de la route, elle ne pourra pourtant jamais les rejoindre. Le cinéaste filme la scène en caméra DV, au ralenti et le grain de l’image, comme le rythme de la scène, leur donne l’impression de voler. Film sur l’errance, Hazard est sans doute l’un des films les plus évidents de Sono Sion, l’un des plus proches de sa démarche même de réalisateur. Capter un instant concret ancré dans le présent et l’entourer de l’irréel créé par les personnages. On pense aux trois mondes imaginaires qui articulent Into a Dream (2005) et ses acteurs se partageant plusieurs rôles. On pense au rêve de pêche d’un homme sur son lit de mort de Be sure to share (2009). Reviennent surtout les plans surexposés de Love Exposure, les fantasmes d’un fils voulant plaire à son père ou les espoirs déçus d’un amour balbutiant. Derrière la provocation d’un cinéaste s’appuyant continuellement sur le sexe et la violence qui en découle, à quoi rêvent réellement ses films ?

Une famille à construire

Une jeune femme et une enfant sont assises au bord de l’océan. La petite appelle l’autre grande sœur et la caméra qui les filme de loin, les fait apparaître comme des silhouettes dans le cadre. Après quelques secondes, désormais en plan rapproché, la jeune femme demande à la petite fille si elle souhaite rester avec elle pour toujours. Toutes les deux sont gênées mais la gamine accepte par un merci murmuré du bout des lèvres. Écran noir. Sono Sion, après nombre de scènes glauques, termine Exte: Hair Extensions par un instant apaisé ; apaisé par l’attitude des personnages mais également par la forme mise en place. La conversation est brève, faite de champ-contrechamp classique et le pastel de l’image est à des lieues de la noirceur de ce qu’était le film jusqu’alors. Pourtant, étonnement, ce final ne choque pas et intervient comme le dénouement logique d’une histoire folle, d’un récit de série Z qui ne tendait qu’à ces dernières retrouvailles : une jeune femme et une enfant sur le point d’être à nouveau mère et fille.

Malgré l’horreur que nous propose le cinéaste dans ce film, la relation entre ces deux personnages surpasse sans arrêt ce que nous proposent de manière brute les images, la bouffonnerie forcée de l’intrigue principale et sauve chaque plan où apparaissent Yuko, la grande et Mami, la petite. En une petite scène, apparaît le grand écart du cinéma de Sono Sion, entre ce que le cinéaste met en avant à l’écran et ce qu’il essaye d’y cacher.

« Je préfère déplaire aux gens. Pour moi la caméra représente un pénis en érection ». Adepte de formules provocatrices en interview comme dans ses films, son cinéma est pourtant loin de ce qu’il pourrait donner à paraître. Le final de Exte: Hair Extensions n’est pas un cas isolé et tout ses films tendent en leur sein à rapprocher leurs personnages, à leur trouver une nouvelle famille. Le film qu’il a dédié à son père, Be sure to share, est de ce point de vue là totalement asphyxié par ce besoin vital de sauver les personnages. Le père se meurt d’un cancer et le fils également. Pour la première fois depuis l’enfance, ils vont arriver à se comprendre, penser à l’avenir ensemble. Si le film est l’un des moins intéressants du cinéaste, ce n’est pas par son sujet, forcément larmoyant, mais plutôt par l’envie de bien faire de Sono Sion qui plombe le récit et nous fait passer à côté d’une émotion qu’on aurait voulu partager entièrement. Une scène très forte touche pourtant juste. Le père est mort et le fils avant la cérémonie religieuse laisse le cortège des amis de son père et kidnappe le cadavre pour aller à la pêche avec lui, une vieille promesse qu’ils s’étaient faite. Sono Sion retrouve l’absurde de son cinéma à travers cette scène et arrive à nous bouleverser alors que nous étions jusqu’alors pas vraiment proches des personnages qu’il nous présentait. Il filme un banc où sont assis de face le fils et son amie, son père et sa mère. Tous les amis sont là, derrière, à les observer. Ils observent une scène étrange, une scène qu’ils ne connaissent peut-être pas, la même qui termine Tokyo Sonata (2008) de Kiyoshi Kurosawa : une famille reconstituée. Cette famille qu’il prend tellement de soin à faire vivre dans Be sure to share, est également au centre des deux plus beaux films de Sono Sion, Noriko’s Dinner Table (2005) et Love Exposure.

Avec Noriko’s Dinner Table – préquelle de Suicide Club -, Sono Sion met en scène une famille explosée qui n’arrivera jamais complètement à se reconstruire. On est assez loin de la jeune Keiko Suzuki qui se mettait à errer dans les rues impressionnistes de Keiko Desukedo (1997) depuis la mort de son père. Noriko’s Dinner Table maltraite physiquement la famille, la violente pour la faire réagir. La longueur du film (2h40), la voix-off continuelle qui le rythme comme un appel à l’hypnose, nous assomment et nous obligent à voir les plus beaux instants du cinéma de Sono Sion. Quand un homme seul loue le service de trois jeunes femmes pour qu’elles jouent le rôle de sa femme et de ses filles, le cinéaste fait plus que filmer une famille factice. Il filme les rêves de ces personnages perdus, de ces personnages solitaires. L’homme rêve de compagnie ; une des jeunes femmes, orpheline, abandonnée bébé dans la consigne d’une gare (hommage aux Bébés de la consigne automatique de Ryu Murakami) rêve d’un père, d’une mère ; les deux autres femmes, deux sœurs, fuient leur véritable famille et se cachent là, au sein d’une fausse. Les orphelins, les personnages seuls rêvent de famille ; les autres rêvent de la quitter, de la construire ailleurs.

Ainsi au milieu de la fureur de Love Exposure, la question de la famille est filmée religieusement. Une secte y accueille à bras ouvert ceux qui ont échoué en tant que parents, en tant que fils ou fille ; la religion catholique par le biais d’un père prêtre, essaye hypocritement de donner des valeurs à un enfant ayant juste besoin d’amour. Brassant tout une culture populaire, tout une imagerie allant du cinéma de série Z en passant par les mangas et la chasse aux petites culottes, Sono Sion est plus sage qu’on a bien voulu le présenter. Le héros n’a d’érection que pour la fille qu’il aime et la famille qu’il a laissée derrière lui, plus fausse encore que celle surjouée dans Noriko’s Dinner Table, il la reconstruira avec elle. Le dernier plan de Love Exposure tranche avec la folie visuelle des près de quatre heures précédentes. Deux mains se serrent dans un arrêt sur image. Le cadre, précédemment surexposé, flou, reste pourtant celui d’un rêve. Difficile d’imaginer la scène qui aurait suivi ce dernier plan si l’écran noir n’était pas tombé. Au vu des échos de fureur de ses derniers films (Cold Fish et Guilty of romance), peut-être aurait-elle été celle d’un réveil brutal.

Fabien Alloin.

Love Exposure (2008)

Love Exposure, de par son sujet s’attaquant allègrement à la morale chrétienne, risque de choquer les bonnes mœurs françaises, souvent sensibles en ce qui concerne la religion (dernier exemple en date, une troupe de théâtre alsacienne envoyée au tribunal pour blasphème). Cependant, ce film de Sono Sion est bien plus qu’une œuvre anticléricale et, en plus de trois heures de métrage, brasse de nombreuses thématiques avec intelligence. Il prouve ainsi, s’il était encore besoin, que son réalisateur est un grand, qui oeuvre certes dans le cinéma transgressif, mais est capable de s’attaquer à tous les sujets, aucun de ses films n’étant semblable au précédent.

Love Exposure raconte donc l’histoire de Yu et de sa famille, des chrétiens convaincus. Quand la mère de Yu décède, son père décide de se consacrer à la religion et devient prêtre. Le quotidien du jeune homme est donc rythmé entre l’école, les repas avec son père, et la messe, où il boit les sermons plein de gentillesse de son père. Hélas, le sympathique prêtre va être perverti par une femme, et va vivre plusieurs mois dans le péché. Quand cette demoiselle le quitte, son père en devient détruit, obsédé, et ne se focalise que sur le péché, à tel point qu’il ne s’intéresse plus à son fils que pour connaître les crimes contre Dieu qu’il a commis. Ce dernier pense alors devoir, pour satisfaire son père, commettre le plus de péchés possibles.

S’ensuit ainsi une escalade, allant de petits délits et larcins, jusqu’à la perversion. Cette escalade, rythmée par des flashs presque documentaires sur des symboles religieux, et bercée par la voix off de Yu, conduit le spectateur en terrain inconnu. Le propos est en effet délicieusement inconfortable, mais, en égrenant un compte à rebours, Sono Sion brouille les cartes, le spectateur se demandant où tout cela va conduire. Le christianisme est ainsi présenté sous un jour bien sombre, où il faut se focaliser sur les fautes que l’on commet, où Dieu n’est qu’intolérance, n’acceptant ni les gays, ni la masturbation.

Cependant, derrière cette religion omniprésente, Love Exposure, tout comme nombre d’œuvres de Sono Sion montre une jeunesse en complète perte de repères. S’ils se raccrochent à Jésus (plus cool que Kurt Cobain, une réplique osée !), c’est pour avoir quelque chose à quoi se raccrocher mais, sans les repères et la moralité nécessaire pour comprendre les fondements de la foi, ils pervertissent involontairement leurs croyances, et ne font que s’enfoncer un peu plus dans la perversité et l’ultraviolence. Yu, en disant qu’il ne faut pas crier à la perversité mais essayer de comprendre les raisons intrinsèques à ce comportement, donne très clairement le ton.

Mais Love Exposure est bien d’autres choses. Une quête initiatique (Yu passant du statut d’enfant à celui d’homme durant le film, lors d’une scène tragicomique), une dérive des sectes et de leur déprogrammation (l’Église de Zéro étant sacrément gratinée) et surtout, le métrage est une formidable histoire d’amour ! Une histoire d’amour destructrice, désespérée, mais un incroyable moteur pour le personnage principal et, finalement, l’unique moyen de se sauver, de survivre.

Pour raconter cela, Sono Sion mêle les ambiances avec brio et maestria. Tantôt grand-guignolesque dans son ultra-violence sanglante, tantôt malsain en diable, tantôt très drôle (l’humour est très noir, mais l’entrainement de kung-fu pour photographier les petites culottes des demoiselles est irrésistible). Le spectateur ne sait ainsi jamais ce qui va advenir, ni sur quel pied danser. Et, en ces temps de métrages calibrés, regarder un film d’une telle intelligence et toujours surprenant, est un plaisir de tous les instants. La réalisation, excellente, varie elle aussi tout le temps, entre fausses images d’archives, écrans coupés en deux ou en trois. Cependant, l’inventivité de Sono Sion n’est jamais gratuite mais toujours au service de son histoire. Les jeunes acteurs ont des rôles difficiles, mais s’en sortent à merveille, accroissant encore le bonheur de ce visionnage.

Yannik Vanesse.

Tokyo Tribe (2014)

Le film s’ouvre sur un très long plan-séquence à travers l’un des quartiers de Tokyo, où la camera virevolte dans un décor saturé de couleurs fluorescentes et de graffitis en tout genre. La photographie est criarde, chaque source lumineuse embrase l’image, les mouvements ne s’arrêtent jamais, provoquant parfois d’horribles flous à l’arrière-plan, et pourtant, tout ce mauvais goût et ce côté bling-bling, comme on le verra par la suite, est complètement assumé. Très vite, MC, une sorte de narrateur interprété par Shota Sometani (Himizu), s’immisce au premier plan et entame un morceau de rap pour mettre en place l’histoire et nous présenter les différents gangs qui règnent sur la ville. Car oui, Tokyo Tribe est avant tout une comédie musicale à la gloire de la scène rap et hip-hop japonaise. D’ailleurs, Shota Sometani est l’un des rares acteurs présents dans le film, puisque Sono Sion a majoritairement engagé des rappeurs et des artistes venant de la rue, et non des stars confirmées. Ce qui nous amène à une longue introduction où chaque gang enchaîne tour à tour leur numéro musical afin de se définir les uns par rapport aux autres.

Si toute cette première partie peut paraître brouillonne tant il y a de personnages qui défilent à l’écran, l’intrigue se recentre rapidement sur trois fils narratifs, autour desquels s’articuleront les principaux enjeux. Il y a d’abord l’affrontement entre Kai des Musashino Saru, clan pacifiste occupé à prôner l’amour d’autrui, et Mera des Wu-Ronz de Bukuro, clan un peu plus violent qui distribue de la drogue à travers la ville. Ce dernier voue une haine féroce et inexplicable à l’encontre de Kai et lorsqu’il assassine Tera, le chef des Musashino Saru, il n’en faut pas plus pour que les deux gangs entrent en guerre. Une guerre qui unit finalement tous les autres clans aux Musashino Saru, lorsque Big Bubba, le leader complètement fêlé des Wu-Ronz, décide de lancer une armée pour prendre le contrôle total de Tokyo. Au milieu de tout ce chaos, Sunmi, une jeune fille mystérieuse, et son petit acolyte, tous deux spécialistes des arts-martiaux, tentent d’échapper au Clan Bubba en se réfugiant auprès de Kai et de son clan.

Tout cela paraît complexe, mais Tokyo Tribe reste avant tout un pur divertissement pop-corn comme aime le définir son réalisateur. Le film marche surtout par séquence, en alternant performances musicales plus ou moins abouties, scènes d’action et de baston aux références cartoonesques et vidéoludiques, et moments de grand délire tels que cette hilarante scène de beatbox complètement foirée. Sono Sion ne lésine pas sur le trash et la vulgarité, et si la plupart du temps c’est absolument jouissif, l’enchaînement de ces séquences à un rythme endiablé et sans aucun instant de silence s’avère également épuisant. Malgré tout, Tokyo Tribe déborde d’énergie, s’appuyant sur une mise en scène virtuose, entre les longs plans-séquences quasiment improvisés, les trouvailles visuelles à n’en plus finir, et l’utilisation astucieuse des décors lors de la dantesque bataille finale. Sono Sion en profite au passage pour rappeler d’où vient réellement la combinaison jaune de Kill Bill, et se permet même une « fine » métaphore autour de l’absurdité de la guerre.

Avec son dernier film, Sono Sion confirme qu’il n’a pas perdu sa folie et sa rage de filmer. Plus léger et imparfait que Why Don’t You Play in Hell?, Tokyo Tribe reste néanmoins un agréable spectacle qui donne envie de s’intéresser à la culture hip-hop japonaise. Sono Sion a su transporter le manga de Santa Inoue dans son univers tout en s’adaptant au milieu de la rue qu’il ne connaissait pas forcément. Le mariage entre séquences musicales et scènes de baston fonctionne à merveille, et si l’ensemble des morceaux s’avère inégal, il n’est pas impossible que certains rythmes et certaines paroles vous restent en tête une fois le film terminé.

Nicolas Lemerle.

Tag (2015)

Seule rescapée d’un massacre ayant emporté toutes ses camarades de classe, la jeune Mitsuko se lance dans une course effrénée pour échapper à ce qui semble être un vent meurtrier dont les motivations belliqueuses restent inexpliquées.

Adapté du roman a succès Real Onigokko de Yusuke Yamada, déjà à l’origine de 6 longs métrages (The Chasing World) dont les retours désastreux ne laissent guère présager une œuvre de qualité, Tag bénéficie cette fois-ci du talent et de l’esprit subversif de Sion Sono pour dynamiter les codes et les intentions de cette œuvre de commande qui entendait bien surfer sur la vague des jeux de massacre très en vogue dans les mangas actuels.

Ne gardant qu’une vague partie du concept d’origine, Tag s’affiche dès sa scène d’ouverture comme une sorte de film miroir de Suicide Club, autre long métrage qui traite du mal-être des adolescents japonais et avait en 2002 projeté le cinéaste sur le devant de la scène internationale.

Toute aussi graphique et violente, cette entrée en matière aérienne adoptant le point de vue d’un mal (mâle!?) invisible qui chasse Mitsuko, unique survivante du massacre et héroïne toute désignée, comble d’entrée, de part sa nature choquante, un public en manque de sensations fortes.

Sion Sono embraye et développe son récit, un conte cruel à mi chemin entre un épisode de La Quatrième Dimension et une variation nippone d’Alice aux pays des merveilles se déroulant dans un monde au féminin. Lumineuse, naïve et éthérée, cette vision idyllique au doux parfum lesbien qui recycle allègrement les codes du Shôjo manga se retrouve secoué par des soubresauts d’extrême violence, durant lesquels la frêle Mitsuko va se faire des alliées de choix en la personne d’Aki (excellente Sakurai Yuki) et ses copines de classe qui font office de soutien moral et de guides spirituels dans cet univers où les identités et les règles sont fluctuantes.

Elles ont la tâche ardue de faire prendre conscience à Mitsuko, innocente créature adolescente en uniforme marin, de sa propre existence et de la libérer du joug d’une société patriarcale dont l’unique représentation masculine apparaît sous la forme d’un porc. Un monde dont les règles semblent dictées par des ados en pleine puberté, tant le comportement et les attitudes de ses habitantes répondent à des codes et des fantasmes libidineux issus de la culture pop nippone.

Il paraît évident que la révélation de l’intrigue ne semble guère intéresser Sion Sono, il lui importe plus d’exposer les travers de la société japonaise. Il y traite intelligemment de la place et de l’image de la femme au sein de celle-ci et comment elle peut se rebeller face à la représentation d’icône supra sexuée et inaccessible que les hommes japonais convoitent et ne parviennent à approcher qu’au travers d’avatar numériques. Il n’est d’ailleurs pas étonnant qu’il ait fait appel à Shinoda Mariko, ex pop idol membre des AKB 48, pour interpréter Keiko, l’une des incarnations de l’héroïne Mitsuko.

Moins clinquant que les précédents films du réalisateur, Tag surprend pour le cachet de sa production – non pas que l’on remette en cause les talents de cinéaste de Sion Sono mais, compte tenu de la rapidité de sa réalisation, il fait preuve d’une réelle virtuosité dans sa fabrication, notamment dans l’utilisation de drones pour filmer ses incroyables plans aériens qui donnent l’impression d’une caméra en constante lévitation. Sion Sono tient son sujet de bout en bout, structure son récit qu’il maintient tout du long d’un rythme haletant. Et si le film semble quelque peu s’essouffler dans un dénouement convenu, il parvient à conclure son histoire sur un plan magnifique, aussi poétique que pertinent.

Tag est la marque d’un grand cinéaste capable, dans un film de commande, de traiter en filigrane et avec une certaine insolence d’un sujet de société sans oublier d’offrir aux spectateurs le divertissement pop qu’ils sont venus voir. Sous son vernis « survival » adolescent au féminin se cache en fait un récit d’émancipation féministe et une critique corrosive du comportement misogyne des otakus.

Martin Debat.

The Virgin Psychics (2015)

Yoshirô Kamogawa (Shôta Sometani, déjà vu dans Himizu et Tokyo Tribe) est un jeune branleur (littéralement) qui, un soir, par l’effet combiné de son passe-temps et d’un placement astral particulier, se verra doté du pouvoir de lire dans les pensées des gens. Il rencontrera vite quelques personnes (des branleurs aussi !) ayant également bénéficié de différents pouvoirs cette fameuse nuit. Baptisés Esper, ils s’uniront pour affronter d’autres Espers, plutôt maléfiques ceux-ci.

Plus inspirée que sa version télé, et malgré quelques idées de mise en scène repiquées ici et là, cette adaptation ciné se montre assez dynamique, le film reposant souvent sur ses effets de mise en scène plein d’espièglerie et sur ses personnages. Difficile en effet de résister à une galerie d’individus aussi libidineux, qu’il s’agisse de Teru-san, propriétaire vieillissant d’un café et obsédé notoire capable de déplacer les objets érotiques par la pensée, ou encore des parents de Yoshirô dont l’attrait pour le sexe oral déborde dans chacun des regards qu’ils se lancent. Mentionnons également le Professeur Asami (Ken Yasuda), accompagné de l’Esper Takako Akamiya (Megumi Kagurazaka, madame Sono Sion à la ville) qui ne peut utiliser son pouvoir que lorsqu’un individu la regarde droit dans les seins. Ces idées loufoques sont constamment appuyées par des effets coquins et cheap pleins d’idées, conférant immédiatement au film un caractère attachant. Si passé la première partie le film se relâche un peu, peut-être est-ce dû autant au côté répétitif qui s’instaure qu’à nos zygomatiques fatigués.

Collège Fou Fou Fou

Au cœur de cette vague de film de super-héros, The Virgin Psychics fait un peu office de rencontre entre la série Heroes et ces comédies érotiques pour gentils pervers dont sont remplis les rayons mangas. L’intrigue est simple, mais l’humour souvent hilarant. Se dégage également une certaine candeur, voir naïveté que l’on retrouvait déjà dans Love & Peace. Difficile de résister à la générosité du réalisateur devant ces hordes de bombasses. Vous avez payé votre ticket ? Vous aurez de quoi vous rincer l’œil ! Et si Sono Sion pointait du doigt l’idée de femme comme objet de fantasme dans Tag, ici il cède plus facilement dans la complicité voyeuriste avec le spectateur. De ce point de vue, le drama était un peu plus nuancé que le film et s’attardait plus longuement sur l’ambivalence entre le désir protecteur de Yoshirô pour les femmes et ses besoins d’adolescent onaniste. Se démarquant de la version télévisée, le film aborde plus concrètement la recherche du grand amour, aboutissant sur l’idée que chaque femme de la vie de Yoshirô est potentiellement celle qui lui est destinée.

Bon, il faut bien l’avouer, The Virgin Psychics n’est pas le film le plus terrifiant de la sélection du PIFFF, bien au contraire. Malgré son postulat fantastique, on se retrouve ici face à un film potache au niveau généralement situé sous la ceinture. Mais est-ce une réussite ? Qu’on se le dise, une bonne partie de la salle était bidonnée pendant les quarante-cinq premières minutes. Si avec son pitch de départ on se doutait évidemment que ça ne serait pas du Bergman, The Virgin Psychics est pourtant pleinement un film de Sono Sion. On retrouve autant ces personnages de losers qu’il a souvent chéris que ces idées artistiques à la fois folles et libres dans lesquelles le récit peut basculer à tout moment. C’est certes un film de commande, mais ce n’est pas un film de vendu. C’est pourquoi on encouragera les spectateurs plus amateurs du pan plus auteuriste de sa filmographie de se détendre, d’appeler quelques amis, de boire quelques verres et de laisser sortir le petit coquin qu’ils ont au fond d’eux. Les nymphes de Sono Sion s’occupent du reste.

Anel Dragic.

100% Sono Sion au Black Movie de Genève 2016. Plus d’informations ici !

Suivre

Suivre