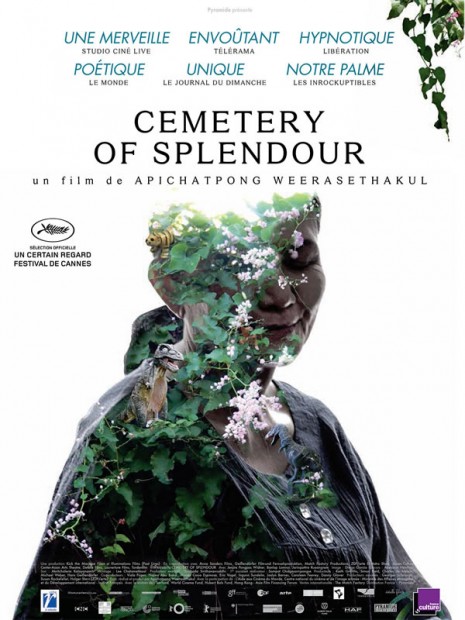

Le nouveau songe d’Apichatpong Weerasethakul arrive sur les écrans français le 2 septembre. Tentative d’interprétation du rêve.

C’est une belle scène. On y voit une terre. Un sol. Des arbres et une végétation. Tout semble apaisé et tout relève d’une discrétion assumée. Cet espace, c’est un passé qui continue d’alimenter le présent. C’est le temps des Anciens, des divinités et de quelques feux follets moqueurs. Que voit-on réellement ? Juste deux personnes qui foulent le sol d’un pas nonchalant. L’une d’entre elles est une femme. Mais comme nous sommes dans un film du thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, tout est complexe et poétique à la fois. Cette femme, c’est l’ombre d’un autre personnage, un soldat blessé physiquement et perdu moralement. Un guerrier qui joue de malchance et qui se bat par obligation. Un homme qui s’est retrouvé dans un hôpital et qui attends que ses cicatrices disparaissent. Il dort beaucoup. Il rêve énormément. Et il est surveillé par une autre femme. De celles que l’on aime et qui nous caressent de leur expérience. Cette femme se nomme Jenjira. Elle s’est portée volontaire pour discuter, tranquilliser, aimer aussi ce soldat oublié de tous et qui continue de somnoler. Donc Jenjira, ce soldat et cette troisième et mystérieuse femme, complexe et poétique à la fois.

Cette séquence est tendre. Car des deux femmes, l’une porte en son sein l’esprit du soldat. Et quand on saisit cette portée, cette fulgurance, ce jeu de cache-cache, on ne peut que se laisser emporter par la douceur de ces âmes. Et finalement, il n’est que question de traces silencieuses. Cette femme, un peu medium, un peu manipulatrice, raconte une histoire, montre des reliques, de vieilles bâtisses, des statues cachées par des arbres trompeurs, et entraîne Jenjira dans sa propre histoire tout en prenant le soin de ne pas la heurter. Car du passé, c’est la société d’aujourd’hui qu’on retiendra. Et de ce point de vue, l’art de Weerasethakul n’a jamais été aussi bien maîtrisé.

Voir l’un de ses films relève d’une patience exquise. Rares sont les instants où l’ennui, les ruptures narratives prennent le dessus sur la compréhension du récit. Il faut toujours, encore et toujours, mettre de côté ses habitudes de citoyen happé par la trop grande et rapide consommation des images. Celles qui nous entourent dans le quotidien, qui ne nous laissent aucunement le temps de ses les réapproprier, d’en faire une réflexion toute personnelle. Dans Cemetery of Splendour, c’est le calme du plan qui violente notre conscience. Tout est étudié. Du fond, des deux côtés, de l’intérieur des cadres. Chaque personnage entre et sort comme si la théâtralité de la scène renforçait la dramaturgie. On se perd, on doute, on tente de voir ce qui n’est jamais montré, ce qui se trouve hors du cadre. On l’imagine, cet instant effrayant et mystique. Et lorsque cette belle scène de traces silencieuses arrive, l’affaire n’est pas encore bouclée. Jamais.

De cette union entre histoire et intimité se dessine une filmographie fragile. Celui d’un auteur qui écrit des films comme il les rêve, avec lenteur, posément, sans jamais fléchir. Chez Weerasethakul, chaque œuvre est indécise. Ce sont des propositions discrètement envoyées, qui viennent nous titiller, que nous pouvons rejeter, et qui repartiront comme elles étaient venues, sereinement. Mais que retiendrons-nous de cette symphonique visuelle ? Juste un film qui navigue, se balance, irrite parfois, et qui continuera à nous perturber. Quitte à dire parfois toute l’incompréhension du sujet.

Car en le voyant, j’avoue sans honte avoir été saisi d’une somnolence aussi radicale que ce soldat. Et de me trouver in fine dans une position de somnambule. Observant mes propres rêves et me laissant disperser par les esprits. Suis-je fou ? Non, juste un spectateur.

Samir Ardjoum.

Cemetery Of Splendour, d’Apichatpong Weerasethakul. Thaïlande. 2015. En salles le 02/09/2015.

Suivre

Suivre