D’année en année, le Festival Tokyo Filmex se donne pour but de présenter les jeunes talents du cinéma asiatique et de faire le point, à travers une sélection de drames sociaux, sur l’état de santé du continent. Ayant eu lieu du 22 au 30 novembre 2014, cette 15ème édition du festival a su rassembler en outre une poignée de réalisateurs confirmés, venus à Tokyo pour certains d’entre eux présenter leur film hors-compétition, tels que Tsukamoto Shinya, Amos Gitaï, Mohsen Makhmalbaf, Tsai Ming-Liang ou encore Kim Ki-duk, sous l’égide de Jia Zhangke, président du jury.

1. Un cinéma épuré au Proche et au Moyen-Orient

Comme dans chacune de ses éditions, le Festival Tokyo Filmex met à l’honneur le cinéma israélien. Dans la lignée d’Epilogue, d’Amir Manor, qui a remporté le grand prix du Festival en 2012, Next to her d’Asaf Korman (sortie française prévue le 4 mars 2015 sous le titre Chelli) se penche sur un problème de société qu’il aborde sous un axe universel. Il importe peu en effet que le film se déroule en Israël, son récit concerne tout type de société industrialisée, où la valeur humaine en berne peine à trouver sa place.

Une jeune femme partage son appartement avec sa sœur, handicapée mentale, et passe son temps libre à s’occuper d’elle au point de couper peu à peu les ponts avec son entourage et de sacrifier toute vie intime et sociale.

Next to her est un film intimiste, tourné avec un minimum d’acteurs, de décors et vraisemblablement de moyens ; ce qui ne l’empêche pas de viser juste et d’explorer jusque dans les moindres détails les thèmes soulevés par son sujet. Film du repli sur soi, tout autant que du dévouement et de la compassion, Next to her bénéficie d’un excellent travail d’acteur qui lui permet de s’étendre avec un tact et une délicatesse remarquables sur une part essentielle des rapports humains : la protection et l’assistance aux plus faibles.

Sur un registre diamétralement opposé, la coproduction Jordanie / E.A.U. / Qatar / Royaume-Uni, Theeb de Naji Abu Nowar, traite des grands espaces, celui du désert, et plus particulièrement du désert jordanien. Prenant appui sur un cadre historique méconnu en Europe, le long-métrage traite en toile de fond des conséquences de la première guerre mondiale au Moyen-Orient ; ce qui dès les premiers plans lui donne l’impression de dévoiler une terre cinématographique inexplorée.

Guidé par deux membres d’une tribu de bédouins, un Anglais traverse le désert malgré la présence de dangereux bandits afin d’y accomplir une mission secrète. Fasciné par la présence d’un étranger parmi les siens, le petit frère du chef des bédouins rejoint la bande malgré l’interdiction formulée par ce dernier.

Servi par une écriture dramatique particulièrement dynamique et efficace, qui n’hésite pas à balayer d’un revers de la main les enjeux initiaux du récit, le film se compose de plusieurs grandes parties qui évoquent tour à tour le western, Robinson Crusoë et le film de fugitif. Imprévisible, fougueux et ouvert à tous les possibles, et ce malgré les limites imposées par les décors naturels, Theeb brille par l’inventivité avec laquelle il parvient à diversifier son propos.

2. L’Afghanistan vu d’Iran

Le Festival Tokyo Filmex a cette heureuse habitude d’inviter chaque année un ou plusieurs représentant de la nouvelle vague iranienne. Mohsen Makhmalbaf, qui présente chaque année son dernier opus hors-compétition, en constitue le chef de file. Les deux films iraniens présentés en compétition cette année développent étonnamment le même thème : les conséquences de l’immigration clandestine afghane en Iran depuis la fin des années 90. En prise directe avec le réel, voire l’actualité, les deux films proposent, chacun dans un registre différent, de dresser le constat d’une situation rarement mise en lumière.

Optant pour le mode du documentaire, The Prince de Mahmoud Behraznia suit l’extraordinaire parcours de Rashid Akbari qui, réfugié clandestin à la fin des années 90, a eu l’opportunité d’interpréter le premier rôle du film iranien Djomeh, récompensé par la Caméra d’or lors du Festival de Cannes 2000. Étant parvenu à se rendre en Allemagne pour présenter son film, l’acteur s’est vu dans la contrainte de passer plusieurs années dans un centre d’immigration avant d’avoir la permission de rejoindre son pays d’origine. Devenu aujourd’hui le pizzaïolo le plus célèbre d’Hambourg, Akbari revient face à la caméra sur les évènements qui l’ont conduit jusqu’ici.

The Prince constitue l’aboutissement d’un important travail de recherche qui a su conduire le cinéaste à retrouver le moindre petit film capable de retracer les moments importants de la vie de Rashid Akbari. De même qu’il relate une multitude d’évènements hétéroclites, le documentaire se définit comme une mosaïque, un portrait fragmenté, de différents matériaux filmiques (35mm, super 8, images de télévision, etc.). Tout fonctionne comme si l’acteur avait vécu en images, comme un sujet de cinéma, laissant au cinéaste le soin de révéler le sens que sa vie recèle.

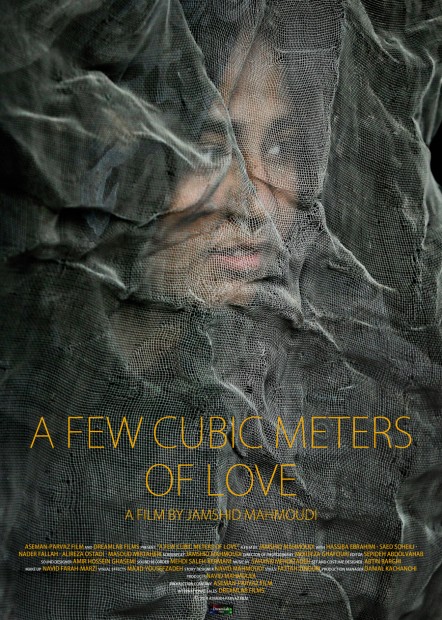

A Few Cubic Meters of Love de Jamshid Mahmoudi développe quant à lui une fiction. Des immigrés afghans travaillent clandestinement dans des ateliers de métallerie situés en plein bidonville dans la banlieue de Téhéran. Une jeune femme parmi ces ouvriers tombe amoureuse d’un jeune iranien qu’elle fréquente en cachette, de crainte d’éveiller la colère de son père autoritaire et très attaché aux traditions.

L’originalité du film repose sur le dispositif scénique mis en place dès la première séquence. L’ouvrier chez qui la jeune afghane se rend quotidiennement habite dans un conteneur ; ce qui permet au film d’isoler les protagonistes du reste du monde placé sous le double signe de la misère et de la crainte des autorités. L’amour et le rêve caractérisent l’espace du dedans tandis qu’au dehors la vie se réduit à un long supplice.

Histoire d’un bonheur impossible, le film parvient à conjuguer un regard lucide et inévitablement cruel à une part d’humanité et d’idéal. Le constat, d’une part, des conditions de travail des immigrés clandestins, et l’expression, d’autre part, de la culture qui leur propre, permettent d’enraciner la fiction dans un réalisme particulièrement solide. De son côté, la caméra, en discours indirect libre comme le prônait en son temps Pasolini, fait ressortir l’intériorité muselée des personnages oscillant entre le désarroi et l’espérance.

3. Deux films coréens

Si comme chaque année l’absence de productions indiennes en compétition s’avère regrettable, le cinéma d’Extrême-Orient se montre quant à lui en bonne posture. Outre un film chinois, Shadow Days de Zhao Dayong (malheureusement non vu), deux films coréens ont été présentés en compétition. Ces deux longs-métrages ont ceci en commun qu’ils présentent des individus isolés en conflit avec la société qui les entoure.

A Girl At My Door de Jung July (sorti en France le 5 novembre 2014 – pour un autre avis sur le film, lire ici) s’appuie sur un récit efficace et passionnant, nourri de nombreux coups de théâtre.

Une jeune femme est mutée dans une petite ville de Corée, à la tête des services de police, où rapidement elle fait la connaissance d’une adolescente malmenée par sa famille qui vient trouver refuge à son domicile. Ne pensant qu’à accomplir son devoir, la policière se rend compte que son geste va progressivement se retourner contre elle.

Pointant des sujets aussi variés que la maltraitance des enfants, l’alcoolisme, l’homophobie et l’exploitation des travailleurs immigrés – autant de problèmes auxquels la majorité des habitants de la bourgade ne cesse de fermer les yeux, le film dénonce les dérives d’une société renfermée sur elle-même dans laquelle le moindre délit est potentiellement toléré à condition qu’il ne nuise qu’au plus petit nombre. Bien décidé à changer les choses, le personnage principal va entrer en conflit avec le caïd de la région et tomber dans un engrenage dans lequel tout recours à la justice ne pourra venir à son secours. A Girl At My Door fait preuve à cet égard d’une implacable précision logique assez proche, le suspense en moins, de certains films de Fritz Lang ou d’Alfred Hitchcock.

Alive de Park Jungbum, sur une toute autre longueur d’onde, semble bien plus dense et plus ambitieux que le précédent film, sans pour autant prétendre à la même limpidité.

Des ouvriers saisonniers passent l’hiver au cœur d’une forêt à travailler dans une fabrique de pâte miso. Pris entre plusieurs feux, le personnage principal du film doit dans le même temps faire face aux menaces de licenciement de son patron et aux altercations de ses collègues qui le croient à la solde de ce dernier, tout en prenant soin de sa sœur, handicapée mentale, et de sa petite nièce.

On entre dans Alive comme dans un labyrinthe. Les relations entre les personnages, leurs caractéristiques et leurs motivations, s’expliquent à mesure que se déroule le récit, de même que, de la fabrique à Séoul, l’espace filmique s’élargit progressivement en cercles concentriques. Conçu comme un chassé-croisé de personnages en lutte les uns contre les autres, le film repose sur un réseau complexe de tensions psychologiques que le cinéaste tend à souligner par l’emploi de plans-séquences au cours desquels les protagonistes finissent par atteindre un point de rupture irréversible. Empreint d’une certaine froideur, que renforce la présence de la neige dans bon nombre de plans, Alive scrute les sentiments de ses protagonistes sans jamais les exposer directement à la lumière et parvient, par la qualité de sa photographie, à sublimer le mal-être qui les transperce.

4. Un film philippin crée la surprise

Grand vainqueur du festival, Crocodile de Francis Xavier Pasioni s’appuie tout à la fois sur une histoire vraie et sur des éléments issus de la mythologie philippine, tout en ouvrant sa fiction sur une portée documentaire.

Dans la province d’Augusan del Sur, dans le sud des Philippines, une famille fête la fin de l’enseignement primaire d’une jeune fille. Ayant reçu de bons résultats à l’école, celle-ci s’apprête à entrer au collège mais a besoin pour cela que ses parents, d’un milieu défavorisé, lui paient les frais d’inscription. Quoi qu’il en soit, tous les espoirs de la famille sont brisés le jour où la jeune fille, au cours d’une balade sur le fleuve, se fait dévorer par un crocodile géant dont l’espèce est courante dans la région.

Tourné en décors naturels, au bord d’un des plus grands fleuves du pays, réellement infesté de crocodiles, le film se concentre dans un premier temps sur les conditions de vie des habitants de la province pour se focaliser par la suite sur la douleur de la mère ayant perdu sa fille. Cette seconde partie est brillamment portée par l’actrice Angeli Bayani, qui a récemment interprété le personnage de l’immigrée philippine dans Ilo Ilo d’Anthony Chen.

Conçu comme un conte philosophique sur le thème de la douleur universelle – celle non seulement des hommes mais de toute créature vivante, le film s’appuie sur un mode de vie ancestral pour lequel les hommes, forcés de cohabiter avec toute sorte de créature, y compris les plus dangereuses, se perçoivent au même titre que tout ce qui vit, croît et respire. A la douleur de la mère répond ainsi la douleur du crocodile à qui les habitants de la région volent régulièrement les œufs pour pouvoir compléter leurs revenus.

Ce récit plein d’humilité est porté à l’écran par un remarquable travail sur la photographie. Le film est ponctué de séquences flottantes, purement descriptives, pour la plupart tournées à l’aide de drones, qui pour quelques instants fléchit le récit dans une visée onirique et contemplative. Tourné au bord de l’eau, voire sur le fleuve lui-même, le film fait la part belle à l’élément aquatique de sorte que les images semblent couler d’elles-mêmes dans un rythme débordant de sérénité.

L’essentiel du long-métrage consiste non seulement à donner une idée, mais à se fondre dans le mode de vie des individus dont il s’agit de brosser le portrait – vie pleine de mystères, mêlant le christianisme à une pratique religieuse d’ordre chamanique ; vie de misère essentiellement fondée sur des relations de confiance et d’entraide inchangées depuis des siècles. Il ressort en tout et pour tout de Crocodile le charme et la beauté fuyante qui ont su faire le succès des films d’Apichatpong Weerasethakul.

5. Un mauvais élève : le cinéma japonais

Le constat est amer et suscite des interrogations. Pour quelle raison le cinéma japonais, du moins dans les dernières éditions du Festival Tokyo Filmex et au regard de la qualité des autres films en compétition, paraît à ce point dénué d’intérêt ? Bien plus proche des productions télévisuelles – qui plus est des mauvaises productions télévisuelles – que cinématographiques, les longs-métrages présentés cette année – Dari Marusan de Takahashi Izumi et Sharing de Shinozaki Makoto (hors-compétition) créent le doute quant aux motivations réelles de leur réalisateur et surtout, on le devine, de leur producteur. Tout semble porter à croire que ces derniers s’efforcent non plus de faire du cinéma, mais de séduire sans la moindre prise de risque un même public par les mêmes recettes.

Il n’empêche évidemment que le cinéma japonais dans son ensemble continue à offrir d’excellentes productions, mais en considérant le type de cinéma proposé ici – non distribué en France – il paraît légitime de se demander si ces nouveaux auteurs de film ont su tirer le moindre enseignement des grands cinéastes du passé.

Les deux longs-métrages dont il est question partagent en effet les mêmes défauts. Tous deux s’appuient sur un récit construit sans aucune vraisemblance (Sharing nous explique que la centrale de Fukushima a bel et bien explosé), proposent des personnages improbables (une détective pour animaux sourde-muette dans Dari Marusan) et entremêlent le tout, le plus sérieusement possible, dans des situations confuses et rocambolesques, pleines de flashbacks, de rêves dans les rêves, de digressions superflues, sans aucun fil conducteur digne de ce nom.

Le principal défaut tient probablement à ce que ces deux longs-métrages paraissent totalement coupés des réalités qu’ils sont supposés développer. Récit post-Fukushima, Sharing délaisse les portées humaines, sociales et économiques de la catastrophe pour se focaliser sur le mal-être de quelques étudiants désœuvrés. Censé donner une image critique de la société tokyoïte, Dari Marusan choisit de suivre le quotidien de trois personnages que le récit réduit à leur seul handicap ou obsession sans aucun égard pour leur véritable rapport avec le monde, leur famille, leurs amis, etc. Dans les deux cas de figure, les films semblent déconnectés du réel, comme filmés dans une boîte. Aucun figurant n’apparaît dans les scènes en extérieur. Aucun élément, jusqu’au bruitage des pas, ne suffit à donner aux images la moindre impression de réalité. Le jeu des acteurs est médiocre, la photographie d’une pauvre qualité.

Symptômes manifestes d’un cinéma en manque de courage et d’inspiration, les longs-métrages japonais présentés au Festival Tokyo Filmex prouvent assurément que rien ne sert de faire du cinéma quand celui-ci s’est réduit à la seule éloquence des écrans de télévision, des tablettes ou des smartphones.

Palmarès de l’édition 2014 du Festival Tokyo Filmex

Grand Prix : Crocodile

Prix Spécial du Jury : Next To Her

Mentions spéciales du Jury : Shadow Days

Prix du Public : The President

Prix du Jury Etudiant : Next To Her

A lire également sur East Asia : les comptes-rendus du Festival Tokyo Filmex 2012 et 2013.

Suivre

Suivre