Destiné à promouvoir les jeunes talents du cinéma asiatique, le festival Tokyo Filmex se déroule chaque année à la fin du mois de novembre dans le centre de la capitale japonaise. Force est de reconnaître qu’au fil de ses éditions, le festival a gagné une certaine notoriété au point, il est probable, d’avoir détrôné son ainé, le festival international du film de Tokyo qui, quant à lui, tend toujours un peu plus à s’essouffler. Il faut dire que les responsables du festival – travaillant pour la société de production de Takeshi Kitano – ont cherché cette année à lui prêter un nouvel élan. Les films hors compétition sont pour la plupart des œuvres récompensées dans de prestigieux festivals internationaux (A Touch of Sin de Jia Zhang-ke, L’image manquante de Rithy Panh, Stray Dogs de Tsaï Ming Liang pour ne citer qu’eux) et sont projetés en présence de leur réalisateur. Ajoutons à cela le fait que le festival encourage de nombreux projets, tel Ilo Ilo, Caméra d’Or au dernier festival de Cannes et présenté ici en compétition officielle, dont la production a bénéficié d’un soutien de la part de Tokyo Filmex. Le président du jury de cette 14ème édition n’en est pas moins en reste puisqu’il s’agit du cinéaste Mohsen Makhmalbaf.

Une bonne nouvelle, donc, que ce festival se développe comme il se doit et tend à jouer un rôle de plus en plus important dans le monde du cinéma asiatique. La programmation de cette 14ème édition se veut particulièrement exigeante dans la mesure où, sans pour autant se confondre, les thèmes abordés dans chaque long métrage (le passage délicat de l’enfance, la difficulté d’être en couple, la précarité matérielle, les mutations sociales…) semblent se répondre en écho. Ainsi, s’il est vrai que le festival contribue à forger une certaine image du cinéma asiatique contemporain, il s’évertue dans le même temps à faire le point sur les problématiques actuelles du continent en question. Cela étant, on ne peut que déplorer l’absence de productions indiennes.

The Horses of Fukushima (Yôju Matsubayashi, Japon, 2013)

L’unique documentaire de la sélection, The Horses of Fukushima traite des conséquences de la catastrophe du 11 mars 2011 sous une approche originale. Dans la préfecture de Fukushima a lieu chaque année, depuis plus de mille ans, une course traditionnelle de chevaux faisant la fierté de la région. Suite au grand tremblement de terre, au tsunami qui s’en est suivi et surtout aux radiations émanant de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi, l’homme chargé d’élever les chevaux destinés à la course s’est vu dans l’obligation d’abandonner son terrain pour rassembler son troupeau décimé dans la zone de sécurité, située à plus de vingt kilomètres de là. Le projet du cinéaste tient moins à mesurer les conséquences humaines et matérielles de la catastrophe qu’à s’interroger sur les rapports entre les hommes et les chevaux dans l’extrême situation de crise que l’on connaît.

Le film met en avant deux optiques distinctes. Le réalisateur fait montre, tout d’abord, de la détermination avec laquelle l’éleveur s’engage dans une lutte contre les autorités – obligeant les professionnels à abattre tous les animaux d’élevage directement exposés aux radiations –, afin de maintenir à tout prix la tradition.

En parallèle, le réalisateur s’applique à rendre compte des dégâts dus à la catastrophe sur l’état de santé des chevaux. A la recherche des plus infimes détails, la caméra scrute la moindre expression de la part des animaux capable de signifier la douleur tant sur le plan physique que psychologique qui les traverse. Cette réaction des chevaux face à leur environnement renseigne d’une certaine façon sur la situation à laquelle les hommes eux-mêmes sont confrontés. Rien n’est dit, tout est suggéré. Soulignant de leur côté le changement des saisons, les nombreux plans de la nature – si belle et pourtant si dangereuse – attirent l’attention sur ce qu’on ne saurait voir, la radioactivité à laquelle toute la région est en proie.

Le film aborde là une question spécifique au cinéma : comment exprimer un état vécu de l’intérieur par des êtres sensibles, victimes de retombées radioactives ? Autrement dit, comment représenter un phénomène invisible dans le visible ? Révélant les liens profonds qui unissent l’homme et l’animal à la nature, The Horses of Fukushima met en relief l’énergie avec laquelle tout être vivant, prisonnier d’un environnement on ne peut plus hostile, s’efforce de lutter pour sa survie – un thème que l’on retrouvera développé sous d’autres formes dans certains des films suivants.

Transit (Hannah Espia, Philippines, 2013)

Transit traite d’un sujet d’actualité puisqu’il y est question d’immigration et, plus précisément, du regroupement familial. Le récit prend appui sur les conditions de vie d’une communauté philippine en Israël. L’objectif de la réalisatrice consiste à dévoiler les difficultés pour ces travailleurs immigrés non seulement à s’intégrer, mais surtout à suturer la fracture familiale qu’implique l’acquisition d’un visa de travail. Pour ce faire, Transit se concentre sur le sort de 5 individus (un homme, une femme, leur enfant respectif et une autre femme qui finit par tomber enceinte d’un israélien) de façon à ce que chacun d’entre eux illustre, par sa propre situation, les différents cas de figure rencontrés dans un pays qui ne reconnaît pas le droit du sol.

Le récit se déroule dans un temps relativement court – quelques jours seulement – mais a la particularité de reprendre à plusieurs reprises un certain nombre de séquences clés sous un point de vue chaque fois différent. Obéissant à une sorte de découpage polyphonique, le film repose sur un ensemble de portraits destinés à se compléter les uns les autres. Une telle structure met en relief la complémentarité, ou au contraire le refus de toute solidarité, existant entre les membres de la communauté.

Cela étant, le propos du film tient bien moins à explorer le domaine psychologique sur lequel reposent les relations entre les immigrés, qu’à exposer le problème sous un point de vue militant. Le film veut faire bouger les choses et faire reconnaître à Israël l’absurdité de son système d’immigration. Quelque peu réduits certes à des symboles, alors que la réalité des choses semble beaucoup plus complexe, les personnages sont conçus dans le but de porter jusqu’à son terme la logique des mesures récemment prises par Israël. Cette vision partisane à l’œuvre dans le film induit il est vrai une perte de réalisme, mais lui procure un aspect résolument universel. Transit se définit, en quelque sorte, comme un cri de détresse lancé à l’encontre de toutes les politiques nationalistes – de quelque nation que ce soit – considérant la valeur humaine comme une simple question subsidiaire.

Forgetting to Know You (Quan Ling, Chine, 2013)

Forgetting to Know You s’appuie sur l’histoire d’un couple en crise, le récit d’une séparation. Une femme d’une quarantaine d’années est gérante d’une épicerie, tandis que son mari, au chômage depuis un certain temps, traverse une passe difficile. Le film se déroule dans une petite ville chinoise, dont certains quartiers n’ont pas encore subi les effets de la modernisation.

Le couple commence à se déchirer dès lors que le mari découvre que sa femme a entretenu, avant leur mariage, une relation amoureuse avec un jeune homme devenu l’un des plus riches promoteurs immobiliers de la ville. En réalité, l’effarement du mari s’explique moins par la jalousie que par le rejet de l’existence misérable qu’il se voit contraint d’offrir à son épouse.

On comprend rapidement que cette image du couple au bord de la rupture relate en filigrane les transformations urbaines, sociales et culturelles en marche dans le pays. Le personnage principal est constamment consterné par le changement des règles de son quotidien – on ne cesse, par exemple, de lui demander sa carte d’identité pour avoir accès au moindre service – et par le bouleversement des mœurs conjugales – les personnages songent à divorcer et un adultère semble sur le point de se réaliser. L’équilibre entre ce que l’homme et la femme attendent l’un de l’autre paraît rompu, comme si une vaste déchirure avait surgi au sein de la société chinoise, emmenée de force dans le train de la modernité. A l’instar de la petite fille du couple, à qui l’on cache tout mais qui pourtant est la première victime de la séparation de ses parents, les habitants de cette petite ville chinoise subissent les contrecoups des mutations de la société sans pour autant comprendre à quels phénomènes lointains celles-ci répondent.

Véritable enchantement pour l’œil, le long métrage affiche une attention toute particulière aux décors et aux éclairages. L’image baigne dans une lumière crue de jour et joue sur des teintes poussiéreuses de nuit. Sur le même modèle que les films de Jia Zhang-ke dont il est justement le producteur, Forgetting to Know You cherche à capter l’image d’une Chine ancestrale qui peu à peu disparait sous le béton et les éclairages au néon.

Tokyo Bitch, I Love You (Kôki Yoshida, Japon, 2013)

Tokyo Bitch propose une libre adaptation d’une pièce de Bunraku (théâtre traditionnel de poupées) transposée dans le Japon contemporain. Explorant le monde interlope de la prostitution tokyoïte, le film se développe autour de l’histoire d’un homme marié, employé de bureau. Celui-ci entretient une relation avec une fille de mauvaise vie et, en parallèle, se voit escroquer par un collègue qui disparaît mystérieusement une fois son forfait accompli. Passées les premières séquences, on voit se dessiner le plan de la pièce de théâtre à l’origine du film, tant les différentes situations incombant aux personnages finissent par se confondre avec les préoccupations bourgeoises, typiques du théâtre d’Edo.

Bien moins moderne qu’il n’y paraît, le film semble en effet se contenter, une fois son propos mis en place, de transposer la trame narrative que lui offre la pièce de théâtre. Le récit, une simple succession de saynètes agencées les unes aux autres, refuse d’entrer de plein pied dans son sujet et peine à analyser le profil psychologique de ses personnages. La relation caricaturale entre le mari et sa femme en est un bon exemple. Tokyo Bitch en réalité ressemble bien plus à un court-métrage customisé (redondances, scènes passablement inutiles) qu’à un long métrage soigneusement élaboré. On tourne en rond et les situations ne prennent jamais leur essor. Est-ce peut-être par pudeur ?

Si le Bunraku parvient à humaniser des poupées et à leur conférer la capacité d’émouvoir les spectateurs avertis, le film, tout au contraire, déshumanise ses personnages et les prive de l’aptitude à transmettre la moindre émotion. Ne reste qu’une sorte de torpeur générale, de mal-être post-moderne que le film aurait vraiment gagné à étoffer. Le projet est certes ambitieux, mais aboutit malheureusement à un bien maigre résultat.

Karaoke Girl (Visra Vichit Vadakan, Thaïlande, 2012)

Si le titre du film choisi par la jeune réalisatrice thaïlandaise pouvait présager du pire – on imagine une jeune fille passant ses soirées avec ses amies à chanter à pleins poumons les tubes du moment – le film révèle en réalité une toute autre ampleur. La karaoké girl en question a 23 ans, a quitté sa campagne natale quelques années plus tôt pour trouver du travail à Bangkok où elle caresse le rêve de devenir chanteuse. Cette histoire, on le devine, n’a rien d’un cas isolé, mais constitue le lot commun de bien des jeunes femmes en Thaïlande aujourd’hui, où la nécessité conduit ces dernières vers une société urbaine essentiellement fondée sur le monde du spectacle.

Le film suit la jeune fille dans son univers quotidien – chez elle où elle vit seule, ou au bar où elle travaille comme serveuse – et adopte un découpage fortement elliptique, ce qui lui confère une certaine apesanteur. L’ensemble du récit repose sur deux grands axes : la vie à la ville et le monde de la campagne. La ville est associée à la nuit, à la scène, au divertissement, à un endroit où l’on s’efforce de paraître différent de ce qu’on est ; la campagne quant à elle, où la jeune femme vient retrouver sa famille pendant ses jours de congé, s’apparente au jour, comme à l’envers du décor, à une réalité tangible où le travail et le loisir fonctionnent dans deux logiques clairement distinctes.

Karaoke Girl, pour le dire autrement, souligne la scission de la société thaïlandaise en deux visages. Loin toutefois de la fresque sociale ou du film militant, le film adopte un ton résolument intimiste, que renforcent les commentaires du personnage confiant en voix off ses ambitions secrètes et ses espoirs brisés. Le travail de la caméra opère dans le même sens : la ville, filmée dans un éternel présent, ne suppose aucun passé, ne propose aucun avenir, tandis que la campagne se donne comme un monde dont l’on se souvient, l’univers des traditions et de l’enfance perdues. Ces séquences à la campagne donnent lieu par ailleurs à de somptueux plans, caméra à l’épaule, mêlant l’exaltation de la nature au sentiment de bonheur que procure le simple fait d’être au monde, proches des meilleurs moments du cinéma de Terrence Mallick. Karaoke Girl est le premier film de Visra Vichit Vadakan, le premier, on l’espère, d’une longue série.

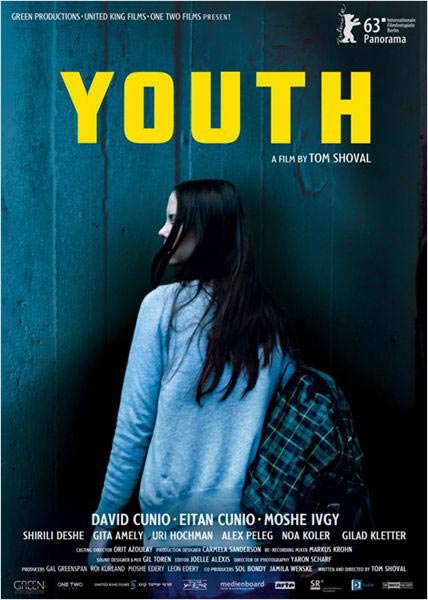

Youth (Tom Shoval, Israël, 2013)

Youth détonne du reste de la programmation par sa violence et le caractère acerbe de son propos. Deux jeunes frères décident dans le plus grand secret de kidnapper la camarade de lycée de l’un d’entre eux afin d’obtenir une rançon qui leur permettrait de rembourser les dettes contractés par leur père, dépressif et sans emploi.

Une première partie joue d’une manière particulièrement habile sur l’horizon d’attente du spectateur : les deux jeunes préparent leur coup et rien ne permet de comprendre de quoi il retourne exactement avant d’être mis face au fait accompli. La suite du film joue quant à elle sur le clivage, nourri de mensonges et de faux-semblants, qui s’instaure entre les parents et leurs enfants. Une scène de repas est significative : la jeune femme est laissée à l’agonie dans la cave de l’immeuble où les personnages résident, alors que les deux frères sont obligés de passer la soirée avec leurs parents à se remémorer des histoires de famille.

Les personnages dépeints dans Youth ont quelque chose en eux de figé, d’aveugle et s’avèrent incapables de se réinventer autrement que par la violence. Il faut dire que cette jeunesse dont le film porte le nom semble baigner dans une vision militariste de la société. L’un des deux frères, soldat, fait la fierté de la famille, reçoit les honneurs du grand-père, ne quitte jamais son arme de la journée et prend un certain plaisir à la montrer à ses amis. Les deux jeunes gens se prennent d’admiration pour les stars des films d’action américains et ne trouvent d’autre moyen pour sortir leur famille de l’impasse que de répéter ce qu’ils y ont vu.

On regrette toutefois qu’une fois posés ses principaux enjeux, le film trouve quelque difficulté à assurer la consistance de son propos. D’une critique pertinente de la société israélienne contemporaine, le récit bascule alors dans le simple film à suspense. L’identification aux deux personnages à laquelle le film conduit finit alors par déboucher sur un possible contre-sens. Ces deux frères sont-ils des victimes ou des bourreaux ? Sommes-nous en train de les défendre ou de dénoncer l’horreur dont ils sont à l’origine ? Le problème de la responsabilité des individus face à leurs propres actes semble insuffisamment développé et prête à une embarrassante ambiguïté.

Sortie prévue en France le 5 mars 2014.

A Time in Quchi (Chang Tso-chi, 2013)

Ancien assistant de Hou Hsiao-Hsien (le film fait d’ailleurs penser à l’une des premières œuvres du maître, Un été avec grand-père), Chang Tso-chi livre un long métrage empreint d’une grande délicatesse. Se définissant comme un récit d’initiation, A Time in Quchi raconte l’histoire d’un enfant de la ville envoyé par son père à la campagne passer ses vacances d’été chez son grand-père qu’il ne connaît qu’à peine. Ces vacances sont pour lui l’occasion de rédiger un devoir d’école sur un sujet de son choix.

La rencontre entre le petit-fils et son grand-père donne lieu tout d’abord à des situations cocasses dont le propre consiste à mettre en conflit les différentes façons de vivre en ville et à la campagne. L’éducation reçue par l’enfant, souvent livré à lui-même, s’oppose aux principes auxquels le grand-père se montre tout particulièrement attaché. Ce dernier s’efforce de corriger les mauvaises manières prises par son petit-fils tout en l’initiant aux valeurs inhérentes à la culture taïwanaise. Il s’agit donc pour l’enfant de renouer avec certaines traditions, notamment celle du culte des morts auquel le grand-père accorde une très grande importance. Sortant peu à peu de sa solitude, le garçon en vient à délaisser la télévision et sa tablette tactile pour faire la connaissance d’autres enfants de son âge dans un centre aéré.

Alors qu’il se dote d’une plus grande confiance en lui, l’enfant voit son équilibre déchiré, dans la seconde partie du film, par un accident brusquement survenu à son meilleur ami. Face à l’épreuve de la douleur, le garçon finit néanmoins par acquérir les valeurs qui sauront faire de lui un adulte et l’éloigner de la futilité avec laquelle ses parents ont pris en charge son éducation.

L’intérêt du film réside avant tout dans le ton avec lequel le réalisateur aborde son sujet. Loin de la mièvrerie ou de l’attendrissement superflu auxquels on pourrait s’attendre avec les thèmes dont il est question, le long-métrage répond en réalité à une certaine maîtrise du genre réaliste. Principalement focalisé sur le point de vue de l’enfant, le récit choisit d’évincer toute allusion à la naïveté, voire à l’innocence supposée du personnage, pour mieux se concentrer sur le caractère fondamental de son apprentissage du monde. Une telle approche permet au réalisateur d’évincer un certain nombre de clichés et d’idées préconçues afin de s’interroger le plus sincèrement possible sur la découverte par l’enfant du sens de sa propre vie. Particulièrement riche en détails, le film a parfois tendance à trop peu esquisser ses personnages secondaires, mais fait preuve d’une direction d’acteurs remarquable, tout en nuance et en retenue, lui assurant une très forte authenticité.

Sortie prévue en France, sous le titre Un été à Quchi, le 2 juillet 2014.

Harmony Lessons (Emir Baigazin, Kazakhstan, 2013)

Tout autre est le ton choisi par le réalisateur kazakh d’Harmony Lessons. Le film décrit le quotidien d’un adolescent brimé par ses camarades d’école par la faute d’une bande organisée de jeunes qui, de la primaire au lycée, ont mis en place un système de racket et se montrent prêts à en découdre avec quiconque ne respecte pas leurs volontés. Se liant d’amitié avec un nouveau venu dans sa classe, le personnage rêve de vengeance et décide de tuer le meneur de troubles responsable de sa mise au ban.

Vivant avec sa grand-mère dans une petite ville du Kazakhstan, l’adolescent est présenté comme un individu taciturne et solitaire. Scrutant ses gestes au quotidien, la caméra nous donne un aperçu du caractère morbide de ses occupations, partagées entre l’abattage des bêtes et l’extermination méthodique des cafards qui ne cessent d’envahir sa chambre. L’aspect morne et froid de la province dans laquelle le film a été tourné renforce de son côté la désolation intérieure du personnage, à laquelle le réalisateur choisit de ne donner aucune explication – le personnage est à prendre comme il est, sa grand-mère elle-même ne le comprend pas.

Se conjuguant au quasi mutisme de l’adolescent, le film n’exprime qu’à de très rares moments, dans des séquences de rêve notamment, les sentiments profonds qui agitent le protagoniste. Le cadre resserré et frontal récuse toute profondeur de champ comme s’il s’agissait d’évincer la moindre espérance. Les images donnent à voir des personnages sans cesse plaqués aux murs, renfermés sur eux-mêmes, mais laissent deviner toute la violence qui bouillonne en eux. D’une précision particulièrement minutieuse, la caméra se définit comme une sorte de sismographe.

Clairement, le réalisateur livre une vision naturaliste du monde. En suivant le cheminement des pulsions agressives du personnage jusqu’à leur effusion finale, le film se donne pour principe de renverser la loi de la jungle, le rapport entre les dominés et les dominants qui sévit non seulement à l’école, mais on l’imagine bien, dans toute la société corrompue du pays.

C’est que, par-delà les instincts meurtriers du personnage, c’est le portrait d’une société mise à mal, viciée de l’intérieur, que le film se propose de dépeindre. Tout fonctionne comme si le monde décrit par le long-métrage cherchait à se donner une porte de sortie, à s’extraire de la confusion qui la travaille. L’urbanisation du Kazakhstan y apparaît comme un leurre : ce qui surgit ici répond en réalité à une cruelle absence d’humanité, au retour à une forme de bestialité que les pouvoirs publics semblent impuissants à éradiquer.

Si le personnage principal du film se résout à éliminer la brebis galeuse du troupeau, c’est assurément moins par brutalité que par sacrifice, par renoncement à cette animalité qui gangrène tout rapport humain. Significativement, la séquence du meurtre n’est pas représentée, mais le dernier plan se veut révélateur : l’adolescent se tient, en rêve, au bord d’une rivière et fait face à sa victime incapable de le rejoindre – le voilà passé dans un autre monde, libre d’explorer son propre espace intérieur. Cohérent jusque dans ses moindres détails, Harmony Lessons apparaît comme l’une des œuvres les plus abouties de cette édition du festival Filmex.

Sortie prévue en France, sous le titre Leçons d’Harmonie, le 26 mars 2014.

Ilo Ilo (Anthony Chen, Singapour, 2013)

Nul n’est besoin de présenter Ilo Ilo qui depuis son passage à Cannes a été salué par bon nombre de spectateurs et a fait l’objet, à l’occasion de sa sortie en France, d’une critique sur Eastasia. Notons toutefois que, présenté dans le cadre de Tokyo Filmex, le film apparaît sous un nouveau jour. Il est frappant de constater en effet à quel point le film d’Anthony Chen synthétise l’esprit même du festival et condense, avec un certain brio, les principaux thèmes des longs métrages précédemment évoqués : le couple en crise de Forgetting to Know You, l’enfant livré à lui-même de A Time in Quchi, l’immigrée philippine de Transit… Le réalisateur privilégie les scènes de la vie quotidienne, adopte un récit relativement elliptique et prend appui sur un foisonnement de détails.

Certains aspects abordés dans Ilo Ilo peuvent rappeler de surcroît le film Tokyo Sonata de Kiyoshi Kurosawa. Il semble que dans l’un et l’autre cas la conception des personnages répond à une même approche de la cellule familiale. Ici comme là, on constate en effet une même sympathie, voire une empathie, avec non pas un personnage en particulier, mais avec l’ensemble des personnages dépeints, dans la mesure où chacun d’entre eux apporte une couleur distincte à l’ensemble kaléidoscopique que forme le récit. Chaque membre de la famille est pris dans les mailles d’une situation qui lui est propre de façon à ce que, tissés les uns avec les autres, les différents problèmes avancés révèlent les liens profonds qui unissent les individus partageant un même toit.

Ce qui fait toute la saveur du film d’Anthony Chen consiste cependant à délaisser la question de l’identité sociale abordée dans le film de Kurosawa (qu’est-ce que le Japon aujourd’hui ?) pour se concentrer sur la relation humaine elle-même. Si le film est bel et bien ancré dans un lieu et une époque précis, les personnages, eux, semblent traités dans une optique universelle, comme pour les saisir à la lisière du monde et de ses différentes cultures. Tout un chacun y trouvera une partie de soi, une façon de donner un sens à ses propres rapports familiaux.

Eka et Natia (In Bloom) (Nana Ekvtimishvili & Simon Gross, Géorgie, 2013)

Sorti en France le 27 novembre dernier, Eka et Natia, présenté ici sous son titre international In Bloom, condense lui aussi un certain nombre de thèmes développés dans les autres films de la programmation, et s’affiche plus particulièrement comme le pendant féminin de Harmony Lesssons.

A l’instar du film kazakh, la dynamique du film nait de la tension qui existe entre le point de vue choisi, ici celui de deux adolescentes, et le cadre dépeint par les cinéastes. Nous sommes en Géorgie, au lendemain de la chute du bloc soviétique. Le pays est en pleine crise économique, délaissé par les autorités, et accuse un net recul des valeurs morales. Les personnages vivent dans un quartier délabré de la capitale. Les rues, les murs, les écoles sont décrépits. Règne une grande pauvreté : les personnages sont condamnés à manger chaque jour le même repas, les files d’attente s’allongent pour obtenir du pain… Les deux jeunes femmes vivent dans des milieux familiaux difficiles : les parents de l’une se déchirent sans cesse, le père de l’autre est en prison. A l’école, les professeurs peinent à maintenir l’ordre. Des bandes s’organisent dans le quartier, un trafic d’armes bat son plein, des militaires réquisitionnent les rares denrées au détriment de la population.

Aucune place dans ce cadre pour l’épanouissement des deux jeunes filles en fleurs. Celles-ci ont 14 ans mais mènent déjà une vie d’adulte, sont soumises à la loi du plus fort et vont chercher à s’imposer, à renverser les règles du jeu. Leur acquisition d’une arme à feu fonctionne comme l’élément déclencheur. Face au déferlement de violence qui sévit dans leur monde quotidien, celle-ci vient en effet leur assurer un certain poids. En réalité, et contrairement à Harmony Lessons, c’est moins par esprit de vengeance que par renoncement à la colère que les deux adolescentes vont réussir à s’affranchir du cadre qui les oppresse. En décidant de jeter leur arme, les personnages finissent par réintégrer la société qui les a vu naitre, non par résignation, mais dans l’espoir d’un renouveau. Les enfants redeviennent ce qu’ils devraient être et choisissent de reconsolider le tissu social dont elles font partie. C’est dans le dépassement de l’animalité et de l’instinct grégaire, dans la réacquisition des comportements sociaux, que les adolescentes parviendront tant bien que mal à s’épanouir.

Film d’une grande finesse, posant un regard juste et humain sur un extrême déséquilibre social, Eka et Natia a très largement mérité le grand prix de cette 14ème édition du festival Tokyo Filmex.

Nicolas Debarle.

Palmarès de l’édition 2013 du festival Tokyo Filmex :

Grand Prix : In Bloom (Eka et Natia)

Prix Spécial du Jury : Harmony Lessons

Mentions spéciales du Jury : Karaoke Girl et Tokyo Bitch, I Love You

Prix du Public : Ilo Ilo

Prix du Jury Etudiant : Transit

Suivre

Suivre