Pour bien commencer l’année, Asia Film et East Asia échangent leurs chroniqueurs le temps d’évoquer un coup de cœur de l’année 2011. Victor d’East Asia se penche sur le sang contaminé chinois de Black Blood, Michael d’Asia Film évoque les étonnantes Magical Girls de l’anime japonais Puella Magi Madoka Magica.

Plusieurs titres de films se sont bousculés lorsqu’Asia Film a soumis l’idée d’évoquer en ces colonnes un coup de cœur de l’année 2011 : la prolifération narrative du Sono Sion de Guilty of Romance, le lumineux voyage en Anatolie de Nuri Bilge Ceylan, la vitalité pépère du cinéma de Hong Sang-soo, la résurrection de Kim Ki-duk… Des images marquantes de l’année, c’est pourtant celles plus discrètes, moins commentées, mais peut-être plus essentielles encore de Black Blood qui se sont finalement imposées. Le contraste du noir et blanc, la longueur des plans, l’absurdité hypnotique de son univers aussi aride que cauchemardesque marque en effet durablement et reste comme scotché à son spectateur longtemps après la projection. Black Blood fait parti de ces films dont la vision est une épreuve douloureuse, mais dont on sort bouleversé, certain d’avoir vécu une vraie expérience de cinéma, de celles qui laissent une indélébile brûlure au fond de l’estomac.

Un film à boire et à reboire

L’imposante construction formelle qu’il compose est inversement proportionnelle à son matériau narratif et aux moyens techniques qui ont permis sa réalisation. Son architecte, Zhang Miaoyan, réalisateur chinois émigré aux États-Unis, où il travaille comme professeur de calligraphie, est en effet parti, quelques euros en poches (le film est une coproduction française d’Arizona Films, qui assure qu’il a coûté 2000 euros et n’a reçu aucune aide !) armé d’un caméscope (pas d’une camera HD, ni même d’un Canon 5D !) au Nord-Est de la Chine, aidé d’une équipe de cinq personnes incluant ses acteurs. Il y tourne alors clandestinement une très simple histoire d’un couple de paysans qui va faire commerce de son sang dans une région désertique et reculée.

Dire cela de Black Blood, c’est encore ne rien dire du film. Car ce qui prend immédiatement aux trip(es), c’est sa force visuelle qui lui confère dès ses premiers plans comme une aura mythologique. On est d’emblée, devant la magnificence des images inquiètes, leur lenteur et inquiétude discrète, dans l’univers du David Lynch d’Eraserhead, que des visions colorés d’une usine recrachant une maléfique fumée vient convoquer, ou de Bella Tarr. Le dernier film du maître hongrois, Le Cheval de Turin, galope en effet à côté de Black Blood : outre le noir et blanc contrasté et la longueur extrême des plans, on suit dans les deux films un couple anachronique, comme coupé du temps et de l’espace, qui évolue dans un quotidien monotone, ponctué dans l’un (Le Cheval de Turin) par des dîners de pommes de terre, dans l’autre (Black Blood) par d’interminable gavage d’eau. Mais, à la différence du Cheval de Turin, dont l’envoûtante noirceur et beauté finit par tourner en rond pour signifier l’impossibilité même de son récit, voire de ses images, Black Blood s’inscrit dans un contexte qui vient actualiser sa tétanisante excellence plastique dans une thématique qui explose à la face du spectateur.

Mauvais sang

Ce n’est pas seulement esthétiquement que Black Blood est un choc, c’est aussi, et surtout, thématiquement. Le film évoque directement le scandale du sang contaminé, qui a touché la Chine durant les années 90. Le gouvernement, afin de produire des produits fortifiants à base de plasma sanguin, propose alors aux paysans de la province du Henan de vendre leur sang pour quelques dizaines de yuans. C’est alors la folie : tout le monde fait commerce de son sang, sans se douter que les conditions d’hygiène déplorables contaminent des dizaines de milliers de personnes du virus du Sida (difficile de se faire une idée précise, les chiffres officiels n’existent pas, mais on parle de 300 000 cas !). C’est seulement au début des années 2000 que le gouvernement réagit, en stoppant la vente du sang et en tentant de ranger l’affaire au placard, quitte à laisser mourir les malades. Si les faits sont connus grâce à la presse internationale, ils restent largement étouffés en Chine, et les mesures prises contre le fléau sont souvent minimes (envoi tardif de trithérapies de manière aléatoire et sans mode d’emploi, par exemple). La violence formelle du film rejoint alors la brutalité de sa thématique. On a ainsi pu reprocher à Black Blood (jusque dans les pages d’East Asia) le caractère grotesque de sa fin, où la cruauté se fait presque farce, tant l’horreur de la situation vire à l’absurde. Dans ce final beckettien, Zhang touche pourtant au plus près de l’absurdité de la réalité.

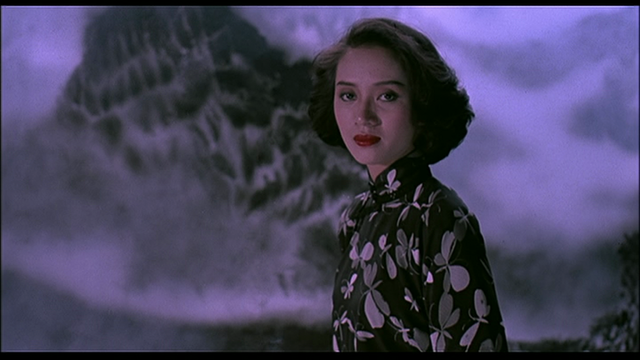

Mais une thématique ne fait pas un film, et surtout pas un bon film. Car depuis l’omerta du début des années 2000, les choses ont quelques peu évolué, à tel point qu’en 2011, alors que Black Blood sortait en France (et certainement pas en Chine), un autre film sur le même sujet sortait en Chine (et certainement pas en France) : Love for Life de Gu Changwei. L’ancien directeur de la photo de Jian Wen (dont le noir et blanc et le travail sur la durée des Démons à ma porte n’est pas sans évoquer… Black Blood !) signe pourtant l’antithèse absolu du film de Zhang Miaoyan. La glamourisation extrême (les stars du film sont Aaron Kwok et Zhang Ziyi, on a vu pire comme couple de paysans malades) ou l’inscription dans le mélodrame lacrymal (voici une belle histoire d’amour…) ne sont pas le pire. Si l’on ne peut que se réjouir de voir un film parlant du sida et effleurer (du bout des lèvres, bien sûr) le scandale du sang contaminé passer la commission de censure et être largement distribué en Chine, participant ainsi à l’évolution des mentalités, on ne peut que déplorer la manière dont il traite de la maladie (les gens meurent paisiblement dans leur sommeil !) et minimise la réalité de sa propagation (quelques cas isolés et ostracisés dans le village, là où des villages entiers étaient en réalité touchés !) et la responsabilité du gouvernement (on le voit envoyer des provisions aux malades, à une époque où aucune informations sur ce qui était appelé « la fièvre » ne circulait…). Comme dans les pires films de propagandes, c’est même dans Love for Life un personnage de capitaliste sans scrupule (le frère du personnage d’Aaron Kwok) qui porte l’entière responsabilité de la contamination du village, alors que ce sont bien les cadres du partis qui encadraient la vente du sang. Dans Black Blood, si l’homme crée à un moment « Ali Baba S.A.R.L. » dans l’espoir de faire plus d’argent de la vente du sang des autres villageois, il reste une victime d’un système qui le dépasse. En donnant un visage de « méchant » au responsable de la contamination, Love for Live révise scandaleusement la réalité en faisant des victimes des coupables, et en dédouanant toute responsabilité politique au gouvernement chinois.

A l’inverse, Black Blood, sans se présenter comme un manifeste ou un film à thèse, arrive à accrocher son sujet par son ampleur esthétique, et à faire d’un drame individuel le miroir des errements d’un pays entier, et l’écho d’une tragédie collective. Il faut voir ses plans où résonne la radio criant sa propagande alors que les personnages se gorgent d’eau, accueillant ainsi la maladie et la mort en même temps que les mensonges du gouverne-ment. Dans ces moments, le film se montre aussi fort et puissant que Le Soldat Dieu, qui nous avait bouleversés l’année passée. Et au niveau de l’importance du film comme de sa force évocatrice, Black Blood n’a rien à envier à l’œuvre capitale de Wakamatsu Kôji. C’est dire son importance.

Victor Lopez.

A lire aussi : Coup de cœur Asia Film 2011 : Puella Magi Madoka Magical

Suivre

Suivre