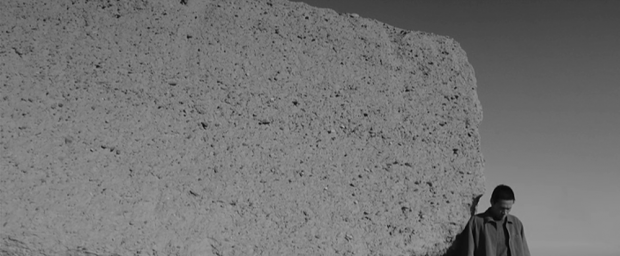

Au milieu d’un paysage désertique, un homme traîne les pieds. La caméra le suit pendant qu’il longe un mur gigantesque et une fois arrivée au bout, s’arrête avec lui. Le noir et blanc glacial de la photographie et l’horizon sans relief qui se dessine extrait l’image de toute réalité. L’homme s’adosse au mur, regarde à droite et à gauche jusqu’à ce qu’une légende s’incruste à l’écran : il est devant la Grande Muraille de Chine. Par Fabien Alloin.

Black Blood mise énormément sur l’impression que laisseront ses premières images. Entre la Chine qui nous est présentée dans l’introduction et l’homme qui semble y vivre, Zhang Miaoyan construit un écart. Ce qui empêche cet homme, Xiaolin (Danhui Mao), de rencontrer son pays vient de l’abstraction visuelle mise en place par le cinéaste. Rien n’est identifiable dans son cadre et si l’énorme bloc de pierre informe des premiers instants est la Grande Muraille de Chine, qui est donc l’homme qui rode autour d’elle ?

La plus grande réussite du film de Zhang Miaoyan est sans conteste sa construction plan par plan d’une Chine lunaire et la façon dont le réel va s’y inviter. Si Xiaolin est un paysan, un père de famille vivant avec sa femme et son enfant, jamais on ne le verra travailler, jamais on ne croisera un de ses voisins. La voix du réel de Black Blood se fait à travers quelques scènes d’intérieur quand le poste de radio chante les informations officielles aux personnages. Si le film mise autant sur ses premières images et sur la digestion de son parti pris visuel, c’est qu’à travers l’écart crée entre son paysage flottant et l’introduction concrète de la muraille de Chine, le cinéaste fait naître une rencontre. Celle de la silhouette fantomatique de Xiaolin et de son réel. La rencontre de la Chine concrète du poste de radio et d’un paysage désert, battu par des vents noirs et blancs. La question vient alors d’elle-même : face à cette Chine de cinéma, quelle place pour le réel ?

Comme la promesse d’un libéralisme économique à portée de main, le sang du titre, Xiaolin le vend au plus offrant. Pour acheter du bétail, pour faire vivre sa famille ou juste pour devenir quelqu’un – devenir au moins un nom – les prises de sang s’enchaînent. Les quotidiens que filme Zhang Miaoyan vivent alors autour de ce sang que le corps doit produire puis évacuer. Tous les matins, Xiaolin se lève et pour améliorer sa circulation sanguine, comme une machine, se gave d’eau. Une partie importante de Black Blood s’articule autour de ces scènes et de cette eau avalée par bol entier plan séquence après plan séquence. Quand à l’extérieur Xiaolin trouve un sol sec sous ses pieds, l’eau coule à flot chez lui le long de ses lèvres, de son menton, sur sa poitrine. Comme le miroir de la Chine du poste de radio ou des grandes usines crachant leur fumée au détour d’un décor, Zhang Miaoyan cherche à transformer son personnage en automate. Les mêmes scènes se répètent encore et encore et réussissent à nous faire croire à la Chine du cinéaste. C’est ainsi naturellement que l’on s’habitue à cet homme qui se tue jour après jour pour la vie rêvée que lui dicte sa radio. Pourtant, c’est à travers la monotonie de ces journées qui passent devant nous qu’apparaissent les limites de Black Blood.

L’impression forte des premiers instants se désagrège en même temps que le corps de l’homme adossé plus tôt à la Grande muraille s’efface. Si Black Blood marche à l’effet de surprise, à l’électrochoc, la routine mise en place par Zhang Miaoyan dessert son film. On s’habitue petit à petit aux images face à nous, aux décors asséchés comme aux interminables gavages d’eau et c’est en suivant une longue ligne droite que l’on arrive là où le cinéaste veut nous emmener. Le choc visuel des premiers instants, qui mettaient le spectateur dans une position inconfortable, laisse sa place à une accoutumance. On réagit de moins en moins face à la dureté des scènes ou devant la beauté des plans. L’eau que ne cesse de boire Xiaolin, on la boit aussi. Comme une mauvaise habitude, comme lui, on s’accommode de tout. Amorphe, on ne vit plus les images et on ne les subit même pas. Black Blood passe, marque et on cesse d’y penser avant même qu’il ne soit finit. Si le souvenir fort d’images déchargées de toute narration reste, l’impression amère d’avoir été aussi manipulé que les personnages est bien là. Comme si pour Zhang Miaoyan, il avait fallu soigner le mal par le mal.

Fabien Alloin.

Verdict :

Black Blood de Zhang Miaoyan, en salles le 23/11/2011.

Suivre

Suivre