À l’occasion de la sortie de Detective Dee , retour sur la dense filmographie de Tsui Hark ! Deuxième partie sur l’œuvre d’une incroyable richesse réalisée entre 1990 (Swordsman ) et 1996 (Tri-Star ). Par East Asia.

1990 : Swordsman de King Hu (et quelques autres…)

Par Tony F.

Tsui Hark, animé par une volonté forte de faire renaître dans sa compagnie le Wu xia pian, genre moribond et quasi disparu au début des années 90, fait appel à King Hu, monstre du genre, pour le réanimer et le mettre en scène dans Swordsman. Si les deux hommes sont au départ très motivés par ce projet, Hu, déjà âgé, est vite dépassé par le rythme de travail acharné de Tsui, et ce dernier finit par l’écarter de la production pour continuer le travail avec une autre équipe. Au total, six réalisateurs se succèdent sur le tournage, de King Hu à Ann Hui en passant par Andrew Kam, lui aussi finalement écarté (comme il l’avait déjà été de The Big Heat), et enfin Raymond Lee et Tony Chin Siu-Tung. Ce dernier occupe le poste de directeur des combats, et le tout, bien entendu, sous la houlette tyrannique du boss de la Film Workshop. Le dernier trio fut néanmoins efficace, puisque Lee/Tung/Tsui se retrouveront deux ans plus tard sur Dragon Inn, et même en 1993 sur Swordsman 3. Tsui Hark reste toutefois producteur sur ce dernier et laisse la réalisation aux deux compères.

Bordélique semble donc être le maître mot de la réalisation, et il n’est pas étonnant de voir que cela se traduit malheureusement à l’écran par un foutoir total où les scènes et péripéties se succèdent à vitesse grand V, risquant au passage de perdre même les spectateurs les plus attentifs. A cela viennent s’ajouter les tics de la Workshop : personnages féminins forts (ici Cecilia Yip, Sharla Cheung ou encore Fennie Yuen) ; des personnages masculins pas en reste, avec Sam Hui dans le rôle principal, mais aussi Jacky Cheung, Lau Shun et Lau Siu Ming ; des combats câblés sans aucune notion de gravité, (le monde de Tsui Hark est merveilleux, tout le monde y vole) et ici de surcroît avec des protagonistes doués de pouvoirs type explosions de Ki et autres ondes de chocs… C’est la fête, tout explose de partout, les bâtiments volent en éclat, et le pauvre manuscrit légendaire, à la base au cœur de l’intrigue se retrouve enterré dans les méandres de l’action pour n’être ressorti qu’en fin de film, après un méli-mélo de wu xia pian, de kung-fu, de comédie et de drame, et même de musique ! Le spectateur ne sait pas où donner de la tête devant un tel déluge, mais le pari est réussi : le métrage est un succès, et le wu xia ressuscité!

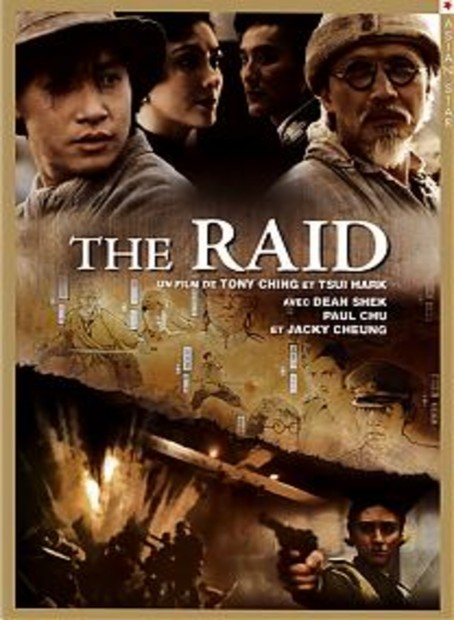

1991 : The Raid de Tsui Hark et Ching Siu Tung

Par Anel Dragic.

Tsui Hark et Ching Siu Tung se réunissent autour de Dr. Choy, personnage de bande dessinée populaire des années 30, pour donner naissance à un film d’aventure typiquement HK. Hélas, le résultat est loin d’être du niveau des meilleures productions du genre. Alors que l’après Indiana Jones donnait naissance à des œuvres éblouissantes à Hong Kong ( Magnificent Warriors de David Cheung en 1987, Mirage de Tsui Siu Ming en 1987, Operation Condor de Jackie Chan en 1991), ou à l’inverse pitoyables ( Crystal Hunt de Hsu Hsia en 1991), le film se montre loin d’atteindre le niveau de Dr. Wai ( Ching Siu Tung, 1996), qui corrigera l’erreur du metteur en scène dans le genre. On ressent l’intérêt de Tsui pour les univers de fictions, c’est donc pour coller à l’esprit d’origine que le réalisateur s’amuse à faire passer les prises de vue en cases de bandes dessinées animées, procédé utilisé la même année de fort belle manière dans le Fantasy Romance de Taylor Wong (lors d’une scène référence au clip de Ah-ha “Take On Me”). Prenant pour cadre la Mandchourie des années 30, le film affirme son ancrage historique et garde ainsi un fond politique, à la manière des Il était une fois en Chine . Partagé entre aventure et comédie, le film met en avant un Dean Shek peu inspiré et des seconds rôles peu flamboyants, pourtant portés par un casting de qualité. On se prends à entrevoir des passages évoquant Peking Opera Blues , voir une scène qui aurait pu inspirer Le Festin chinois , mais sans jamais atteindre le niveau des œuvres citées. Un échec donc, offrant un spectacle plutôt moyen et assez mal rythmé. Dispensable !

1991 : Il était une fois en Chine

Par Victor Lopez.

Un sentiment d’ivresse et d’extase saisit aujourd’hui le spectateur du premier volet de ces aventures modernes de Wong Fei Hung. À la fois chaotique et virevoltant mais complétement maitrisé et parfaitement millimétré, Il était une fois en Chine doit sa réussite à la synergie de trois hommes, tous au somment de leur art en cette belle année 1991. Jet Li est d’une grâce extatique et Yuen Woo Ping transforme chacun de ses mouvements en ballets sublimes. Le maître chinois conçoit en effet des chorégraphies d’une folie visuelle hallucinante (la scènes des échelles reste inoubliable). Mais surtout, Tsui Hark donne une belle vitalité à cet ensemble. Dans cette reconstitution historique (le film se passe en 1875), tout vit, tout bouge, tout est en mouvement. Une impression d’animation transperce le cadre, et nous projette directement dans l’action décrite. Sans aucun répit, le spectateur est pris dans un tourbillon animé et suit le rythme joyeux du drame qui lui est conté. Sans changement de rythme, l’histoire se fait cependant de plus en plus sombre, et le pessimisme de Tsui ne résiste pas longtemps au ton bon enfant du métrage. La fin est ainsi d’une cruauté apocalyptique, dans laquelle on retrouve le réalisateur de L’Enfer des armes aux commandes d’un blockbuster qui se voudrait tout public, mais qui n’y arrive pas vraiment (soit exactement l’inverse de Detective Dee). C’est ce caractère schizophrène qui rend ce film passionnant, et en fait l’un des plus représentatifs et purs du système de Tsui Hark.

1992 : The Twin Dragons

Par Jeremy Coifman.

Comme pouvait l’être Just Heroes de John Woo, il faut savoir que The Twin Dragons est une œuvre de charité, co-réalisée par Tsui Hark et Ringo Lam, destinée à financer les nouveaux locaux de la guilde des réalisateurs de Hong Kong.

Grâce à cela, le film bénéficie d’un casting proprement incroyable, avec des dizaines de caméos de grandes figures du cinéma HK. Il est toujours sympa de jouer au petit jeu du “Ah ! T’as vu c’est David Chiang !”. Le film en lui-même est assez inégal, bien que très plaisant. Jackie Chan fait du Jackie Chan, et plutôt bien d’ailleurs.

Le burlesque de la comédie cantonaise fonctionne toujours plein pot, même si on n’évite pas toujours les quiproquos lourdingues inhérents au genre. Niveau action c’est du grand luxe (normal quand on voit la liste des chorégraphes : Jackie Chan, Tony Leung Siu Heung, Tsui Siu Ming, Stephen Tung Wei et Yuen Woo Ping, rien que ça !), et on ne s’ennuie jamais. Un bon petit film.

1992 : Il était une fois en Chine 2 : La Secte du Lotus blanc

Par Anel Dragic.

Suite du kung-fu pian revival de Tsui Hark, Il était une fois en Chine 2: la secte du lotus blanc parvient à accomplir l’impossible: faire une suite meilleure qu’un premier opus, déjà considéré comme un chef d’œuvre absolu. Plus sombre, plus violent, plus engagé que l’original, le film s’inscrit d’autant plus dans le contexte torturé de l’époque (Tian Anmen en 1989, la rétrocession pour 1997). Le récit poursuit la fresque chinoise entamée par l’épisode précédent en plongeant dans l’Histoire du pays et ses répercussions faisant écho au présent. Il est dès lors intéressant de voir Wong Fei Hung côtoyer des personnages tels que Sun Yat Sen. Cette suite parvient à englober en une seule œuvre une grande partie des obsessions du réalisateur. L’opposition entre l’occident et l’orient tout d’abord, confrontant dès qu’il le peut son Wong Fei-Hung, figure de la tradition s’il en est, aux technologies et avancées scientifiques occidentales. Un discours tout ce qu’il y a de plus cohérent puisqu’il est au centre même du processus créatif de Tsui Hark, à savoir: plonger dans la culture traditionnelle pour lui donner un nouveau sens esthétique. D’autant plus que Tsui est lui aussi un cinéaste mondial (né au Vietnam, d’origine chinoise, puis vit à Hong Kong, avant de faire ses études aux États-Unis). Les séquences d’action suivent cette dynamique de remodernisation. Dans la continuité du premier volet, les combats se montrent une fois de plus aériens, câblés, et dirigés par Yuen Woo Ping. La scène finale où Jet Li affronte Donnie Yen reste encore à ce jour l’un des morceaux de bravoures de la filmographie de Tsui. Véritable chef d’œuvre, Il était une fois en Chine 2: la secte du lotus blanc reste un sommet de sa filmographie, un film de contexte, qu’il semble peut probable de voir se réitérer un jour.

1992 : The Master

Par Jérémy Coifman.

Mais qu’est-il arrivé à Tsui Hark avec The Master ? C’est vraiment ce que l’on se demande à la vision de ce machin. Jet Li arrive à Los Angeles pour rendre visite à son sifu (Yuen Wah). Mais il tombe sur un Gweilo (Jerry Trimble) à la coupe délicieusement 80’s, qui veut être le meilleur combattant.

Pour prouver ses dires, le méchant américain agresse tout le monde sur son passage. Y a pas à dire, il plaisante pas (c’est nous qui plaisantons sur sa coupe de cheveux). Dans son errance Américaine, Jet Li va découvrir que ce n’est vraiment pas un pays pour lui, il y a trop de Gweilo qui veulent sa mort, et des latinos aussi (mais eux finalement ils veulent juste un sifu !).

Mais Jet Li est un gentil, il va aider la police à traquer ce psychopathe et par la même occasion il va séduire une petite hongkongaise ! On ne reconnait pas Tsui Hark, c’est presque pathétique. C’est mal filmé, c’est invraisemblable et c’est même raciste. Les combats sont toutefois plaisants à suivre, et on finit par se marrer comme des fous. Un gentil nanar donc, qui permet de mettre en perspective les mauvais films de maître Tsui !

1992 : Dragon Inn de Raymond Lee

Par Tony F.

Le succès (re)naissant du Wu xia pian grâce notamment à Swordsman, sorti en 1990, enhardit Tsui Hark, qui se lance alors dans le projet de faire un remake de Dragon Gate Inn, un film de 1967 réalisé par King Hu. Dragon Inn (ou New Dragon Inn dans son titre original) était né, sous la production de la Film Workshop. Le poste de réalisateur, officiellement attribué à Raymond Lee, est en fait discutable : Ching Siu-Tung a en effet assisté la réalisation, principalement en qualité de chorégraphe, quant à Tsui Hark, certaines sources lui donnent tout simplement la paternité du film et la réalisation de la majorité des scènes (ce que l’on veut bien croire lorsque l’on sait à quel point l’homme est touche-à-tout et aime avoir le contrôle de ses œuvres).

Si l’on retrouve bien les caractéristiques du film original, c’est parce que l’on y sent l’envie d’y faire un hommage au(x) film(s) de King Hu, l’homme étant réputé pour ses histoires d’auberges. Ce remake fait donc du lieu principal le cœur de l’histoire. L’auberge devient un personnage à part entière, aussi dangereux qu’accueillant. Tout l’hommage au film original se trouve dans cette similitude là où les différences se situent dans le style “Workshopien”, qui joue aussi bien sur un humour quasi omniprésent que sur les combats câblés dans une harmonie parfaite et totale, tout étant maîtrisé au millimètre.

A noter également au rang de la marque de fabrique “Workshop”: l’apparition de deux rôles principaux et féminins : Brigitte Lin d’une part, dans le rôle de Yen, guerrier talentueux et femme travestie supposée protéger les enfants recherchés par un eunuque (Donnie Yen) tyrannique. Un rôle auquel Brigitte Lin n’est pas étrangère, puisqu’elle jouait déjà les androgynes dans les deux derniers opus de la trilogie Swordsman. D’autre part Maggie Cheung, aussi belle et sensuelle qu’à son habitude, joue ici les tenancières de petite vertu, intéressée, avide et prête à détrousser/tuer chacun des clients tombant dans son établissement. Elle est l’antagoniste total de Lin, et la confrontation entre les deux protagonistes sera bien sûr inévitable. D’abord sous forme d’un jeu de séduction, puis d’une rivalité pour le cœur de Chow (Tony Leung Ka Fai), celui-ci étant dès le départ pris par Brigitte « Yen » Lin. Tsui Hark complexifie ainsi petit à petit son récit, sans pour autant le rendre plus confus, choisissant de situer le gros de l’action au début et à la fin du film, le reste n’étant finalement que situations vaudevillesques (que l’on retrouve ailleurs chez le réalisateur) et coups fourrés sans réelle violence. On notera tout de même dans ce foutoir comique qu’est l’auberge des touches bien appuyées sur le contexte « mature », à l’instar du cuisinier/cannibale, rappelant inévitablement We’re going to Eat you, ou encore de l’érotisme de certaines scènes, telle que la confrontation de Maggie et Brigitte s’arrachant leurs vêtements avec une grâce érotico-martiale qui n’appartient qu’à elles.

Déroutant, mais néanmoins bon, Dragon Inn s’apprécie et se revoit avec plaisir.

1992 : King of Chess de Yim Ho et Tsui Hark

Par Anel Dragic.

Réalisé par Yim Ho, King of Chess aurait pu n’être qu’une production auteuriste atypique de Tsui Hark. Mais non, il a fallu que le bonhomme fasse encore une fois des siennes et passe derrière la caméra pour co-signer le métrage, réalisant de cette manière l’un de ses films les plus impersonnels. Ecrit à quatre mains par Yim Ho et Tony Leung Ka Fai, le scénario revient sur la difficile Histoire de la Chine du XXe siècle en racontant deux histoires distinctes qui se font échos. Tout d’abord celle de John Sham, chinois vivant à Taïwan qui découvre un jeune enfant doué de talents surnaturels aux échecs. Consécutivement, des flashbacks nous montrent l’enfance de John en Chine, et sa rencontre avec un génie des échecs (Tony Leung Ka Fai) pendant la révolution culturelle. Montés parallèlement, les deux récits exposent la condition de simple “pièce” du peuple, utilisée en permanence par le système, communiste d’une part, capitaliste de l’autre.

Comme il a été mentionné précédemment, il est très anodin de voir Tsui Hark poser sa patte sur le métrage tant celui-ci prends des allures de film auteuriste retraçant l’Histoire de la Chine, lorgnant du côté des films de Edward Yang et Hou Hsiao Hsien. Il n’est d’ailleurs pas étonnant de voir ce dernier crédité en tant que producteur exécutif sur le film. Si le film devait à l’origine accentuer le récit historique, c’est Tsui Hark qui décide de remonter le métrage afin de l’entremêler avec un récit contemporain. Un choix regrettable tant cette partie rend presque anecdotique celle se déroulant dans le passé, qui se montre pourtant plus intéressante. Les conséquences de la révolution culturelles sont brillamment retranscrite (mais uniquement en interne à ce récit) en montrant à la fois l’auto-destruction qui s’opère entre les chinois eux-mêmes mais également envers leur patrimoine voué au buché. Lorsqu’il s’agit de tisser des liens entre les deux époques, Tsui tente tant bien que mal de raccorder ça avec son histoire de gamin surdoué aux échecs mais les échos se montrent finalement assez superficiels. Au final, reste une oeuvre fascinante mais terriblement imparfaite qui aurait mérité un director’s cut pour en sonder toute la portée.

1992 : Il était une fois en Chine 3

Par Jérémy Coifman.

La suite des aventures de Wong-Fei Hong sera-t-elle à la hauteur des deux premiers volets, considérés (à juste titre) comme des chefs d’œuvre ? On pouvait croire que Tsui Hark se reposerait sur ses lauriers et qu’il n’apporterait rien de neuf, pourtant la saga évolue bien, autant que les personnages avec leur temps.

L’intrigue politique est toujours intéressante (avec complot et twist) et les chorégraphies sont toujours aussi aériennes. Le trio Jet Li, Rosamund Kwan et Max Mok est vraiment parfait, très attachant. Un combat entre différentes écoles de Kung-Fu est le point de départ d’événements assez fous. Dans un chaos total par moments, Tsui Hark reste un formidable metteur en scène. Toujours inventif, Once Upon a Time in China III n’est pas au niveau des exceptionnels volets précédents, mais reste un film très efficace.

1993 : Green Snake

Par Anel Dragic.

Film romantique, érotique, présentant autant de grâce que de vitalité, Green Snake est une œuvre somme dans la filmographie du réalisateur barbichu. Reprenant la légende du serpent blanc (déjà adaptée par la Shaw Brothers en 1962 par Yueh Feng), le film de Tsui Hark délaisse le film d’opéra pour en faire une expérience sensorielle. On suit l’histoire de deux soeurs caractérisées par leur condition de femmes-serpents, White Snake et Green Snake, entretenant une relation ambigüe et saphique, dont l’une tombe amoureuse d’un moine bouddhiste incarné par Chiu Man Cheuk. Porté par deux muses aux sommets de leur art (Maggie Cheung et Joey Wang, belles à se damner), le film compose habilement malgré le mélange des genres (on retrouve quelques scènes comiques, mais aussi de l’action et bien sûre du drame), comme avait pu le faire Histoires de fantômes chinois en son temps, mais de manière beaucoup plus rigoureuse.

Tsui Hark en profite pour apporter une réflexion sur les traditions chinoises et dissimuler un discours d’actualité. Remettant en question les modes de vies bouddhistes et taoïstes, le film réfléchit sur la nature inhérente aux gens, maléfique ou bons, et sur l’idée d’un destin scellé en raison de leurs origines. Le film accuse aussi les préjugés et le manque de remise en question des religions. Voyez-y les métaphores que vous voulez, mais la rétrocession parle d’une manière ou d’une autre. Véritable peinture d’esthète, le film est là aussi d’une beauté à toute épreuve. Des décors à la lumière, en passant par la photographie, chaque plan est une estampe traversée par un souffle lyrique. Un chef d’œuvre, un de plus. Quoique non, pas un de plus, peut-être LE chef d’œuvre du réalisateur, tout simplement.

1994 : The Lovers

Par Anel Dragic.

Dans sa relecture des classiques, Tsui Hark aura ravivé presque tous les genres les plus spécifiques au cinéma de Hong Kong. Véritable amoureux de la culture chinoise et de son cinéma, l’œuvre de Tsui peut être lue comme un ensemble didactique visant à léguer un héritage culturel aux nouvelles générations, en réactualisant le patrimoine et les genres cinématographiques. Ici, le réalisateur reprends le récit populaire des amants papillons (sorte de Roméo et Juliette chinois aux accents gender prononcés) déjà popularisé de différentes manières, dont au cinéma au travers du classique de Li Han Hsian : The Love Eterne (1963), huangmei diao (film d’opéra) parmi les plus célèbres produits par la Shaw Brothers. L’histoire raconte l’amour impossible de Liang Shanbo (Nicky Wu) et de Zhu Yingtai (Charlie Young), deux étudiants, une fille déguisée en garçon pour pouvoir étudier et un vrai garçon cette fois, qui tombent progressivement amoureux. Hélas, Zhu Yingtai est d’ores et déjà promise à quelqu’un, poussant ainsi Liang Shanbo dans la maladie, puis la mort. Zhu Yingtai, le jour de son mariage se jette dans la tombe de son amant et les deux se voient réunis sous forme de papillons. Véritable tragédie, Tsui Hark signe avec The Lovers un chef d’œuvre lyrique et romantique, dont la musique obsédante de James Wong parvient tour à tour à envoûter le spectateur, puis à le faire fondre en larme. Encore à ce jour considéré comme l’un des meilleurs films de Tsui Hark, The Lovers reste la fable mélodramatique à la beauté impérissable qu’elle était il y a dix-sept ans.

1994 : Il était une fois en Chine 5

Par Jérémy Coifman.

Après un anecdoctique quatrième épisode réalisé par Yuen Bun, ce cinquième volet marque le retour de Tsui Hark derrière la caméra. Toujours pas de Jet Li, c’est Chiu Man-Cheuk (The Blade) qui reprend le rôle de Wong-Fei Hong.

Exit les gweilos du précédent volet, c’est face à une bande de pirates archi collants que le sifu va devoir montrer ses talents de combattant. On retrouve un peu ce qui faisait le sel de la saga, avec une grande part laissée à la romance entre les protagonistes (bon c’est parfois lourdaud mais c’est mignon tout plein quand même non ?) et des combats mieux chorégraphiés, plus inspirés. Chiu Man-Cheuk à l’air plus à l’aise dans ses baskets de Fei-Hong, et le plaisir de retrouver des personnages familiers est assez jouissif (Sol le bègue notamment).

L’aspect politique et culturel des trois premiers films est un peu mis aux oubliettes, mais ce n’est pas ce qui est attendu ici. On attend vraiment que Wong tatane ces satanés pirates pour de bon ! Il ne faut donc pas s’attendre à la qualité et à la virtuosité d’antan, mais Tsui Hark nous offre un bon divertissement qui remplit carrément son office. Que demander de plus ?

1995 : Le Festin chinois

Par Jérémy Coifman.

La même année que The Blade, Tsui Hark sort Le Festin chinois, comédie culinaire complètement folle. Dominée par le talent du regretté Leslie Cheung, la comédie atteint des sommets de burlesque. Mais ce qui impressionne le plus, ce sont les scènes de préparation de plats, qui sont absolument fantastiques. Tsui Hark filme les concours culinaires comme des combats de Kung-Fu. Le réalisateur fait encore une fois preuve d’une virtuosité incroyable et parvient à sublimer la nourriture d’une façon prodigieuse. En plus de donner faim, ce film éblouit, passionne et est carrément attachant. Le charisme des protagonistes, et leur virtuosité donne vraiment envie de mettre la main à la pâte !

1995 : Love in the Time of Twilight

Par Tony F.

Un an après avoir dépoussiéré la romance avec The Lovers, Tsui Hark rempile pour Love in the Time of Twilight, sorte de croisée entre Ghost et Groundhog Day, reprenant du même coup les deux acteurs qui firent le duo de sa romance susnommée : Nicky Wu et Charlie Young. En effet, après un premier quart de film plutôt classique, plaisant même, jouant la carte de la comédie romantique, tout bascule très vite, lorsque le fantôme de Wu apparaît pour tourmenter la pauvre Charlie. A partir de ce point, tout ne sera que retours dans le temps et complexification de la trame, sans pour autant perdre le spectateur (pour une fois!). Le film vise bien sûr à rapprocher les deux antagonistes en les collant l’un à l’autre durant tout le film (au sens propre, même, le temps d’une scène), s’accordant un humour parfois très lourd, contrasté, opposé même à d’autres scènes d’émotions intenses.

Tsui Hark persiste et signe un film une fois encore maîtrisé dans lequel il confirme sa capacité d’exceller dans tous les genres. L’oeuvre ne fera certes pas date au regard de sa place dans la filmographie de l’auteur (entre le sublime Festin Chinois et le légendaire The Blade…) mais mérite tout de même largement le détour grâce à sa générosité visuelle, contextuelle et le caractère “drame bon enfant” qui s’en dégage.

1995 : The Blade

Par Jérémy Coifman.

Dans une époque indéfinie, un lieu indéfini, un homme mutilé assouvira sa vengeance. C’est beau, non ? Et bien c’est The Blade, qui montre encore une fois que Tsui Hark est un des réalisateurs les plus virtuoses de Hong-Kong (qui a dit du monde ?). En pleine période trouble pour Hong Kong, le réalisateur livre un film survolté et calme à la fois, plein de rage, mais aussi de poésie. Un film unique. Reprenant le mythe du sabreur manchot à son compte, il livre le baroud d’honneur d’un genre, le Wu Xia Pian. Les chorégraphies de Yuen Bun et Hung Yan-Yan, très « terrestres » (en totale marge de la production de l’époque dominée par le câblage), amplifient cette impression de déchainement total, mais aussi de retour aux sources. Tsui Hark livre un chef d’œuvre ténébreux. Son arme du titre, c’est sa caméra. Comme le sabreur et son sabre mutilé, la caméra est l’extension du bras du réalisateur. Il assène coups sur coups et nous assomme. Un grand film.

1996 : Tri-Star

Par Anel Dragic.

En 1996, l’industrie du ciné de Hong Kong n’est pas au beau fixe, et visiblement Tsui Hark non plus. Parallèlement à la série télévisée Wong Fei Hung et à quelques unes de ses productions (Black Mask , Shanghai Grand ), Tsui se lance dans le projet de tourner une comédie légère, tellement légère qu’elle en deviendrait presque incolore, inodore, et si l’on était méchant, peut-être pourrait-on dire inexistante. Reprenant une partie du casting du savoureux Festin Chinois (Leslie Cheung, Anita Yuen, Hung Yan Yan) auquel vient se greffer un Lau Ching Wan hystérique, le film retrace dans les grandes lignes les destins croisés d’un prêtre, un flic, une pute. Quelque part entre le brin de fraicheur des comédies de Joe Ma et le glamour opératique du John Woo des Associés , Tri-Star peine hélas à trouver une identité propre et des gags concluants. Reste le charisme de Leslie et Anita, rappelant le duo formé par deux reprises sous la caméra de Peter Chan, mais tout cela est bien peu face au manque de propos du film. Signant le glas de la Cinema City à l’agonie (dont le dernier souffle sera le franchement naze Winner Takes All de Clifton Ko en 2000), Tsui collabore une dernière fois avec la société de Raymond Wong à qui il doit tant. Une page se tourne. Next Stage: les USA !

Tsui Hark film par film :

- Tsui Hark, le guerrier d’un cinéma magique, Part II: De l’âge d’or jusqu’à l’aube de la rétrocession

- Tsui Hark, le guerrier d’un cinéma magique, Part III : Depuis la rétrocession

- 2010 : Detective Dee: Le mystère de la flamme fantôme

- 2011 : Dragon Gate, La légende des sabres volants

- 2013 : Detective Dee 2

Suivre

Suivre