A l’occasion de la sortie de I wish I knew, histoires de Shanghai, le nouveau film de Jia Zhangke, retour sur une œuvre à la cohérence thématique et esthétique sans appel. Par Sidy Sakho et Victor Lopez.

Xiao wu, artisan pickpocket (1997)

Dès ce premier film, intégralement tourné dans sa ville natale de Fen-Yang (province de Shaanxi), le cinéaste (alors âgé de 27 ans) s’impose comme l’une des valeurs sûres du cinéma contemporain, en matière de réalisme. Suivant en un subtile alliage de distance (nécessaire au suivi clair d’un parcours singulier) et d’empathie (le film fait corps avec le moindre affect du personnage) les pérégrinations d’un jeune marginal, inapte à s’intégrer à la nouvelle configuration socio-économique de son pays, Jia Zhangke se démarque d’emblée de l’esthétique dominante du film chinois standard. Intégralement tourné en extérieur, libéré de l’esthétique pompière des œuvres de studio des aînés (la fameuse « cinquième génération » du cinéma chinois, réunissant, pour ne citer que les plus connus ici, Chen Kaige et Zhang Yimou…), ce film sut tirer de la confusion entre prises de vues documentaires et tracé d’un récit minimaliste de pure fiction l’une des nombreuses raisons du prestige international (à travers les festivals) de son jeune auteur. La « clandestinité » du tournage (aucune aide financière du gouvernement ; risque permanent d’interruption et de censure) participe très manifestement ici des choix esthétiques, tout ou presque se donnant comme « pris sur le vif », arraché in extrémis au mouvement obtus d’une froide réalité.

Sidy Sakho.

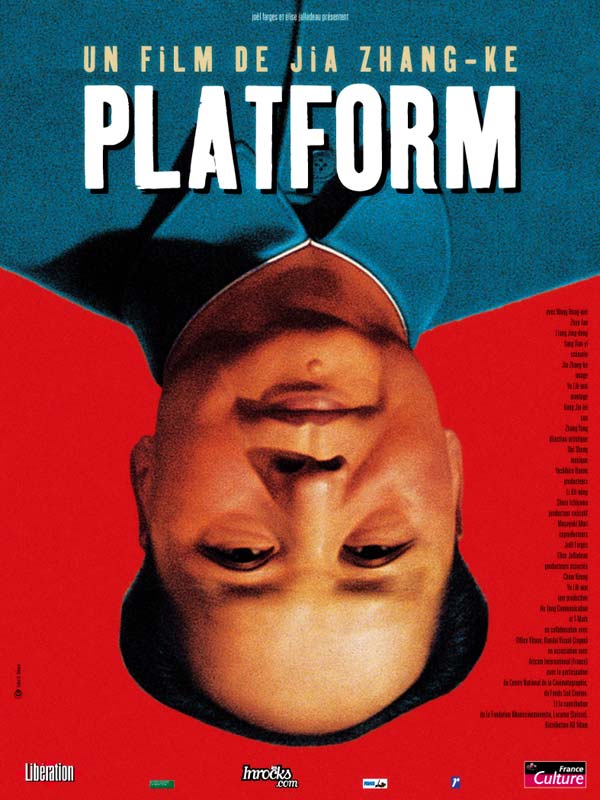

Platform (2000)

Deuxième long-métrage et déjà affirmation radicale d’une ambition de cinéaste excédant le seul regard sur le contemporain, au profit d’un débordement de cadre inattendu. Prenant appui sur les projets de développement d’une troupe de théâtre itinérante de Fen-Yang (toujours), au sortir de l’ère Mao (fin seventies, début eighties), Jia Zhangke suit sur une dizaine d’années le lent voyage de ces post-adolescents à travers les provinces d’un pays en pleine mutation. La mise en scène s’y révèle plus « plane », plus fixe en apparence que dans Xiao Wu. Surtout, les répercussions du rouleau compresseur social sur la trajectoire de cette poignée de jeunes issus du prolétariat s’y font moins lisibles, moins immédiatement saisissables. Si l’on retrouve avec plaisir l’unique Wang Hong Wei, qui prêtait déjà son allure nonchalante à l’anti-héros du précédent film, ce dernier ne jouit ici d’aucune primeur figurative sur ses partenaires. Platform est, au sens le plus littéral, un véritable « film de groupe », où le devenir commun d’une génération ancre l’image en un saisissant voisinage des grande et petite histoires. Tenues vestimentaires et reprises pop évoluent presque insensiblement, au long de 2h30 de pure hypnose, où réalisme et formalisme semblent comme rarement se confondre pour le meilleur. Jia Zhangke apparaît ainsi très vite, par cette belle agilité stylistique, comme le compagnon de route idéal de ce début de siècle.

Sidy Sakho.

Plaisirs Inconnus (Unknown pleasures – 2002)

Retour au contemporain, avec ce troisième film marquant peut-être le véritable tournant esthétique du cinéma de Jia Zhangke. Délaissant pudiquement la vedette de ses deux précédents opus ( Wang Hong Wei reprend ici le rôle de Xiao Wu, quelques années plus tard, devenu une sorte de « caïd » local, mais demeurant cette fois à la périphérie du mouvement principal du récit), le cinéaste retrouve cependant Zhao Tao, héroïne de Platform, qui deviendra par la suite rien moins que son actrice fétiche (et sa femme). Toujours soucieux des errances de la jeunesse chinoise, ses difficultés de projection dans l’avenir, face à la totale absence de perspective offerte par le développement du capitalisme, JZK déroute tout d’abord par son emploi de la vidéo numérique, conférant à sa mise en scène une fébrilité nouvelle. Son attrait, jusqu’ici plutôt diffus, pour la pop music (« Unknown pleasures » est également l’intitulé d’un album du groupe Joy Division), imprègne cette fois plus ouvertement le corps de l’image (les personnages ont des allures d’icônes adolescentes pour posters), comme la trame globale du récit (« mourir avant trente ans » serait l’accomplissement de toute une vie). Pour certains, Plaisirs Inconnus marquait comme une limite de ce cinéma, la geste esthétique s’y faisant plus transparente, l’attrait pour la pose sonnant par moments comme paresse d’un système où le formalisme prendrait progressivement l’ascendant sur un réalisme, un ancrage politique pourtant de tous les plans.

Sidy Sakho.

The World (2005)

Premier film de Jia Zhangke tourné avec l’accord des autorités et diffusé officiellement en Chine, The World conserve heureusement la liberté thématique et la radicalité formelle des précédents films du réalisateur. S’il tourne pour la première fois à Pékin, le cinéaste n’en montre presque rien, enfermant ses personnages, provinciaux fraîchement débarqués dans la grande ville, dans un parc d’attraction géant figurant les plus célèbres monuments du monde entier. La précision de la mise en scène, insistant sur la durée des plans et la circularité des déplacements, crée un réalisme comme en décalage avec la réalité. Parabole sur les rapports humains de plus en plus froids et distants dans la Chine d’aujourd’hui, The World laisse une impression simultanée de mouvement perpétuel et d’immobilisme absolu. L’effet est accentué par les éclairages du directeur de la photo Yu Lik-Wai, fidèle à Jia Zhangke depuis Xiao Wu, avec une image en numérique HD et scope soulignant la facticité de l’univers décrit, tout en donnant au film des allures d’épopée intimiste. La musique électro-pop aérienne de Lium Gion (habituel compositeur de Hou Hsiao Hsien, pour lequel il a notamment composé la BO de Millenium Mambo, et dont on retrouvera avec plaisir certains accords dans 24 City), ou même des scènes en animation, quand les personnages utilisent leurs portables, insistent encore sur ce paradoxe. Ces sorties hors du réel témoignent avec plus de force encore de ce qu’est la réalité dans la nouvelle Chine mondialisée, et annoncent le mélange entre fiction et documentaire, goût pour le mélodrame et enregistrement froid du réel, poésie et témoignages d’un vécu, qui sera au cœur des films suivants du cinéaste.

Victor Lopez

Still Life (2006)

Comme pour The World, c’est avant tout une interrogation sur ce que deviennent les gens dans un univers en mutation qui motive Still Life. Si l’édification du barrage des Trois Gorges a été surmédiatisée en Chine (et a même fait l’objet d’un documentaire de Li Yifan et Yan Yi, Yan mo – Mise à Eau en 2005), les répercutions de cette construction sur les populations les plus démunies ont été soigneusement oubliées par les médias, une fois le travail terminé. Jia Zhangke invente alors deux histoires parallèles se focalisant sur un homme (Han Sanming, mineur et cousin du réalisateur, déjà aperçu dans Platform) et une femme (l’inévitable Zhao Tao), cherchant leurs familles perdues de vue depuis des années, dans ce qu’il reste de la ville de Fengshu, en grande partie noyée par la modernisation de la région. Le film adopte un caractère presque spectral, et insère même des éléments de science-fiction dans sa réalisation hyperréaliste, pour insister sur l’étrangeté de ce monde en désolation. Le dispositif, mélangeant des histoires inventées à un cadre réel, acteurs professionnel et amateurs aux vrais habitants et ouvriers de la région, permet une réinvention du réel reflétant pour le mieux la destruction des hommes. Loin de tout élitisme dans son résultat ( Jia Zhangke insiste encore une fois sur son attachement à la culture populaire, de la pop au cinéma de John Woo), le film arrive à présenter les gens les plus démunis avec la plus grande simplicité et une absence totale de jugement – contrebalancée par la force du point de vue artistique. A partir de Still Life, lion d’or à Venise en 2006, le réalisateur semble de plus en plus attaché à filmer les bouleversements qui secouent la société chinoise, et accélère son rythme de tournage. Afin de suivre l’urgence des témoignages d’un monde qui disparaît peu à peu, il sort dorénavant un, voire deux films par an, toujours avec la même maîtrise de l’outil cinématographique.

Victor Lopez.

Dong (2006)

A l’origine de Still Life, il y a le désir de Jia Zhangke de tourner un documentaire aux Trois Gorges. Ce film, c’est Dong, portrait de la région à travers le regard du peintre et ami du réalisateur, Liu Xiaodong. Une semaine après le début des prises de vues, le cinéaste décide de coupler cette approche avec un film de fiction, qui deviendra donc Still Life. Tournés simultanément, avec la même caméra digitale, ces deux « films-miroirs » partagent même des plans – quand les ouvriers détruisant les immeubles se retrouvent dans la fiction (à moins que ce ne soit l’inverse) – et acteurs, puisque l’un des modèles du peintre est Han Sanming, principal protagoniste de la fiction. Mais si le film s’attache encore à montrer le quotidien des gens que dessine le peintre, c’est avant tout un portrait d’artiste que dresse ici Jia Zhangke et il y a fort à parier que le cinéaste se reconnaît dans son modèle. Les affinités artistiques entre le peintre, qui aime à s’appuyer sur une forte réalité pour traduire poétiquement ses mutations et torsions à travers, notamment, l’art du portrait, et le cinéaste sont plus qu’évidentes. Quand on connaît l’intérêt que porte Jia Zhangke à la peinture (de ses études à l’école des beaux arts de Tayuan au titre de son précédent film, « Nature morte » en français), on peut sans danger poser l’hypothèse d’un autoportrait indirect. A mi-parcours, le film quitte les Trois Gorges pour suivre l’artiste à Bangkok, ou il va peindre de jeunes thaïlandaises. Tourné six mois plus tard, ce changement de cadre poursuit l’interrogation sur la création artistique et conclut que si l’art ne peut changer le réel, il exprime quelque chose de la dignité que possède tout être humain. Et quelle meilleure définition du travail de Jia Zhangke que la recherche de cette dignité dans la description d’une réalité donnée ?

Victor Lopez.

Useless (2007)

Après Dong, Useless confirme la place désormais égale accordée, dans le travail de Jia Zhangke, au documentaire et à la fiction. Bien que ses fictions, à commencer par l’inaugural Xiao Wu, artisan pickpocket, se soient toujours nourries d’une part ouvertement documentaire, de par la place accordée au « réel » dans l’édification même des histoires, In public, Dong et Useless sont tout sauf de simples films de transition. Jia n’y apparaît pas comme un cinéaste de fiction s’essayant au documentaire, mais bien plutôt comme un « documentariste né », ou plus précisément un « filmeur complet », dont la fonction, le positionnement face au cinéma ne seraient au fond jamais tout à fait définis. Ainsi ne doit-on pas forcément voir en Useless une manifestation plus « mineure » de son regard singulier quant à l’histoire de la Chine, aux effets perceptibles de la mondialisation sur le mode de vie de ses contemporains que dans, par exemple, Plaisirs Inconnus. S’intéressant ici à l’industrie textile, les différents aspects de son épanouissement, entre manipulation froide d’une matière en usine, artisanat provincial et défilés de haute couture occidentaux, Useless est l’heureuse rencontre, l’apprivoisement de deux savoir-faire (devant et derrière la caméra) implicitement reliés par le fil commun de l’Histoire. Fil qui sera donc la raison d’être plus évidente de 24 City, son bouleversant film suivant (de fiction ? documentaire ? fifty /fifty ?).

Sidy Sakho.

24 City (2008)

En 2006, le cinéaste apprend que l’usine 420 va être détruite pour faire place à un complexe immobilier de luxe, le « 24 City » du titre. Située dans la ville de Chengdu, l’immense zone ouvrière s’est spécialisée depuis la seconde guerre mondiale dans la fabrication d’avions, et a traversé le siècle comme usine secrète d’armement, avant de connaître un long déclin après les guerres de Corée et du Vietnam. Devant la rapidité de sa destruction, Jia Zhangke ressent la nécessité de filmer ce monde et ses habitants avant leur disparition. Il recueille divers témoignages dans le but de les regrouper dans un documentaire. Mais très vite, le réalisateur a l’idée de modifier la forme en utilisant des acteurs contant des récits de fiction, écrits à partir de diverses histoires vécues, avec l’aide de la poétesse Zhai Yongming, originaire de Chengdu. Il conserve alors de véritables entretiens d’ouvriers, qu’il mélange avec quatre témoignages fictionnels, articulés autour de plans inscrivant les personnages dans leur univers et d’intermèdes poétiques illustrant leurs propos.

La force du film réside dans ce dispositif, qui ouvre le réel à l’universalité de la fiction, et apporte crédibilité aux récits en les mariant à la réalité. Ce qui touche le plus dans cette parole filmée, outre la force de certains récits, c’est la difficulté que l’on sent à attendre, pour ces ouvriers dont le discours a été modelé une vie durant par le système étatique chinois, une forme singulière. Le film inscrit constamment, par ses choix de mise en scène, l’individu dans le collectif. Les lieux choisis pour les faire parler de leurs histoires personnelles sont aussi ceux partagés par la communauté : l’intérieur de l’usine, un bus, un bar, ou l’ancienne école réservée aux enfants des ouvriers. Leurs discours même témoignent de cette dépersonnalisation, à l’image de celui du vieux maître, qui dit saluer ses anciens collègues lorsqu’il les croise, mais avoue tristement être incapable de les reconnaître individuellement.

Mais cette inscription de l’individu dans le collectif est aussi paradoxalement ce qui confère au discours son caractère universel. Les citations musicales, cinématographiques, ou poétiques participent de ce mouvement, comme autant de traces d’une mémoire partagée. Jia Zhangke s’amuse par exemple à faire jouer à Joan Chen un personnage appelé « Petite Fleur » par les ouvriers de l’usine, à cause de sa beauté, si ressemblante à celle du personnage d’un film éponyme de 1980, incarné par… Joan Chen. Il utilise de même à plusieurs reprises chants ouvriers ou musiques populaires (dont un morceau de Sally Yeh, interprété dans The Killer) qui font échos aux propos des personnages, comme pour montrer à quel point les expériences personnelles sont façonnées par l’imaginaire collectif.

A mesure que les intervenants se font plus jeunes, s’opère pourtant une métamorphose du « nous » en « je ». Et c’est toujours sans juger ses personnages que Jia Zhangke témoigne de ce passage à l’individualité, qui est au centre du film, et qui est peut être la mutation essentielle que cherche à filmer le cinéaste. Aux gestes répétitifs des ouvriers se substituent les mouvements circulaires d’une petite fille à roller affirmant n’être jamais rentrée dans le lieu où ses parents travaillent. Quand l’usine est détruite, s’élève de ses ruines une nappe de fumée blanche, d’où émerge, grâce à un magnifique fondu, le visage radieux d’une jeune femme ayant réussi à s’extraire de son environnement. Son affranchissement cache pourtant aussi un vrai malaise. Sa carapace de self made woman se fissure rapidement, et, à la stabilité d’un ancien monde aliénant se substitue une incertitude toute contemporaine. Des traces d’un passé peu à peu oublié émerge un présent flou, et c’est toute la beauté de ce film d’avoir su capter les deux avec une netteté associant la force du réel et la beauté de la poésie.

Victor Lopez.

A lire aussi :

Critique : I wish I knew, histoires de Shanghai de Jia Zhangke (Cinéma)

Dossier : Entretien vidéo exclusif avec Jia Zhangke, réalisateur de I wish I knew, histoires de Shanghai

Suivre

Suivre